この考えでは、気体として考えられている個々の電子の粒がどう動こうが、周りの電子の動きに影響を与えません。

一方フェルミ液体理論では、電子は負に帯電しており、常に反発し合っていることから電子同士の相互作用を考慮することが前提にされています。

電子同士の相互作用を考えているぶん、フェルミ液体理論のほうが電気の実体をより正確に考えることが可能になるのです。

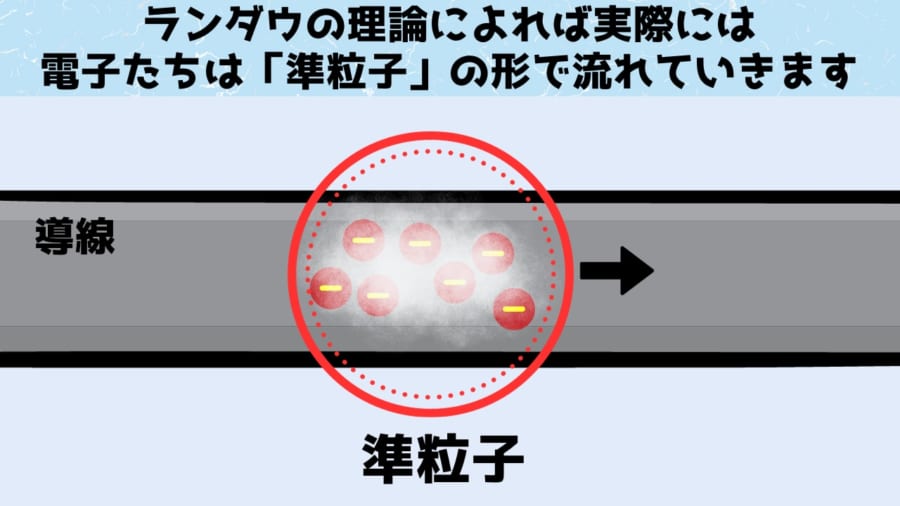

そしてこの前提をもとに電気の流れを考えると、電子は互いに相互作用する準粒子として知られる塊となり、群れを成して移動することが判明しました。

「準粒子」とは元の粒子(この場合は電子)とその周囲の相互作用が組み合わさって形成される複合的な挙動を、1つのまとまり、すなわち粒子のようなものとする概念です。

ただ、いろいろな要素が混ざっているのに「粒子」とするのはやや言い過ぎなために「準粒子」と言われています。

たとえ準をつけても、複数の物理現象をまとめて粒子的なもの(準粒子)にしてしまうのは乱暴だと思う人もいるでしょう。

しかしフェルミ液体理論に従って電子の動きを数式で記述していくと、数式の形が「粒子っぽく」なってくるのです。

たとえばある物理現象を担う存在のエネルギーが、運動量と速度のかけ算で表記できる場合、その物理現象の基本は「粒子」と考えられます。

(※「粒子のエネルギー」 = 「粒子の運動量」× 「粒子の速度」)

また別の物理現象を担う存在のエネルギーが周波数と(プランク)定数のかけ算として表記できる場合、その物理現象の基本は「波」と考えられます。

(※「波のエネルギー」 = 「プランク定数」× 「周波数」)

よく量子力学において「粒子性」や「波動性」という言葉を聞きますが、量子のエネルギーが粒子バージョンの数式と波バージョンでの数式を統合した形をしていることが前提となっているのです。