私たちの細胞内で日々作られるmRNAは、必要なタンパク質を合成し終えるとただ分解されて「消えていく」もの——そう考えるのが当たり前でした。

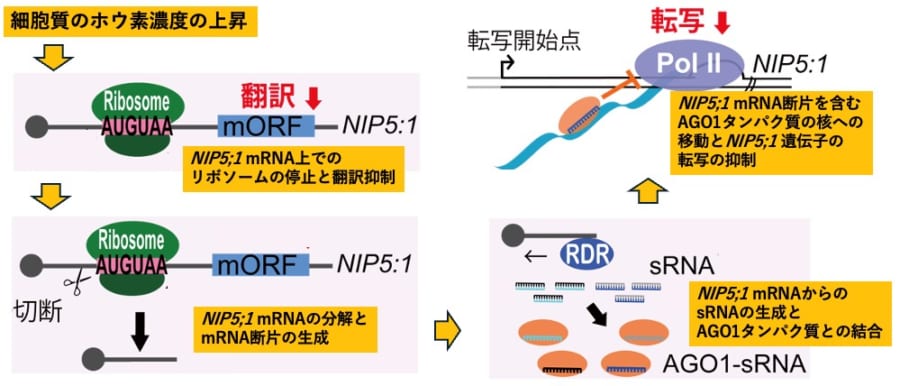

ところが日本の東京大学(UTokyo)で行われた研究によって、この“消えていくはず”のmRNAの断片が、なんと同じ遺伝子の転写を抑え込む合図になっていることが明らかになりました。

言い換えると、使い終わったmRNAがただの“廃棄物”ではなく、遺伝子発現を制御する一種の「指示書」に変わるのです。

いったい、細胞はどのようにして自分でつくったmRNAの“消えゆく過程”を転写レベルの調整にまで結びつけているのでしょうか?

研究内容の詳細は『Nucleic Acids Research』にて発表されました。

目次

- mRNAは使い捨てか?常識を覆す新展開

- 切り刻む瞬間こそが勝負!mRNA崩壊から始まる転写制御

- 分解は終わりじゃない:転写のスイッチを握る“mRNAの切れ端”

mRNAは使い捨てか?常識を覆す新展開

私たちの細胞内で繰り広げられている「遺伝子(DNA)からmRNAがつくられ、mRNAがタンパク質を合成し、役目を終えたmRNAは分解されて消えていく」という流れは、あたかも工場の製造ラインのようだと長らく考えられてきました。

製品を作るための設計図(mRNA)は一度使ったら捨てるだけ——そんな“使い捨ての青写真”というイメージが定着していたのです。

ちょうど、完成した製品の図面を処分するように、役目を終えたmRNAは細胞内の分解システムによって粉々にされて消滅する――それでおしまい、という認識が広く共有されてきました。