また、研究チームはこのMDLを既存の屈折レンズと組み合わせ、ハイブリッド望遠鏡を試作しています。

これにより、複雑な多枚数レンズを必要としない大口径システムの構築が可能となり、大幅な軽量化を実現したといいます。

この軽量化は特に、航空機や衛星、宇宙望遠鏡など、重量制限が厳しい分野で大きなメリットをもたらします。

実験結果を総合すると、大面積かつ超薄型のMDLが「実用的なカラー撮影」をこなせる段階にまで到達したことが明確になり、長距離・天体観測の分野に新たな設計指針を提示したといえるでしょう。

なぜ平面レンズで遠くがみれるのか?

平面レンズで遠くを見通せるようになる背景には、「光の屈折」を利用する従来の厚い曲面レンズとは異なる、“回折”の活用があります。

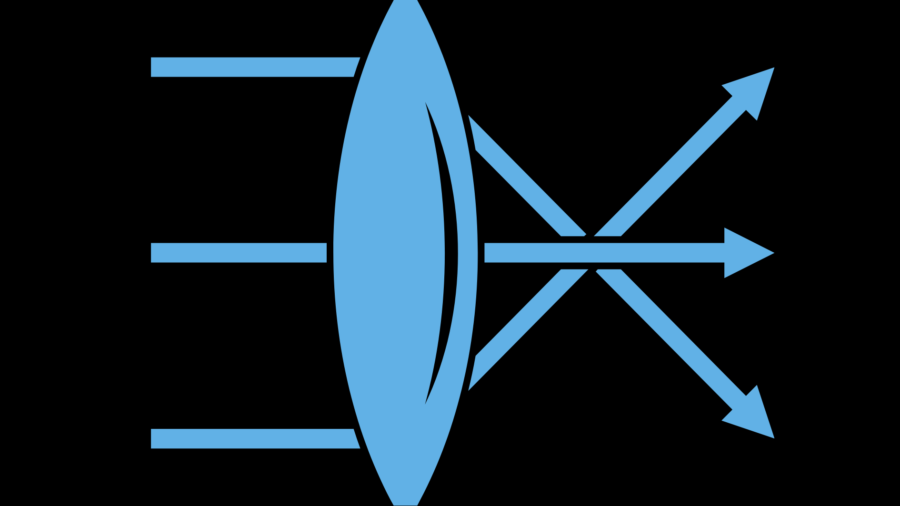

一般的な光学レンズは、物理的にカーブしたガラスやプラスチックによって光を曲げ(屈折させ)焦点を結びます。

これを高い性能で実現するには、どうしても厚みと重さが増し、多数のレンズ要素を組み合わせて色収差を補正しなければなりません。

一方、新たに開発されたフラットレンズは、表面に刻まれた微細な同心円状の“段差”によって光を回折させるという原理を採用しています。

フレネルゾーンプレート(FZP)も同じく回折を用いて薄型化を図っていましたが、FZPは単純な同心円のパターンであるため、波長によって異なる角度で光が曲がり、色のにじみ(色収差)が大きくなってしまうという弱点がありました。

そこで研究チームが採用しているのが、マルチレベル回折型レンズ(MDL)と呼ばれる複雑な段階構造です。

これは、単に“透明”と“不透明”の二値的なパターンではなく、多数の高さレベルを用いて光の位相をきめ細かく制御します。

これによって、異なる波長の光をほぼ同じ場所に集められるようになり、広い波長範囲にわたって鮮明でカラー再現性の高い画像を得られるわけです。