今回、トゥルク大学の研究チームは、拒食症患者の脳の状態をさらに詳しく調査することにしました。

拒食症患者の脳は栄養不足でもエネルギーを維持している

研究チームは、拒食症患者13名と健康な対照者13名の脳をPET(陽電子放射断層撮影)で分析し、比較しました。

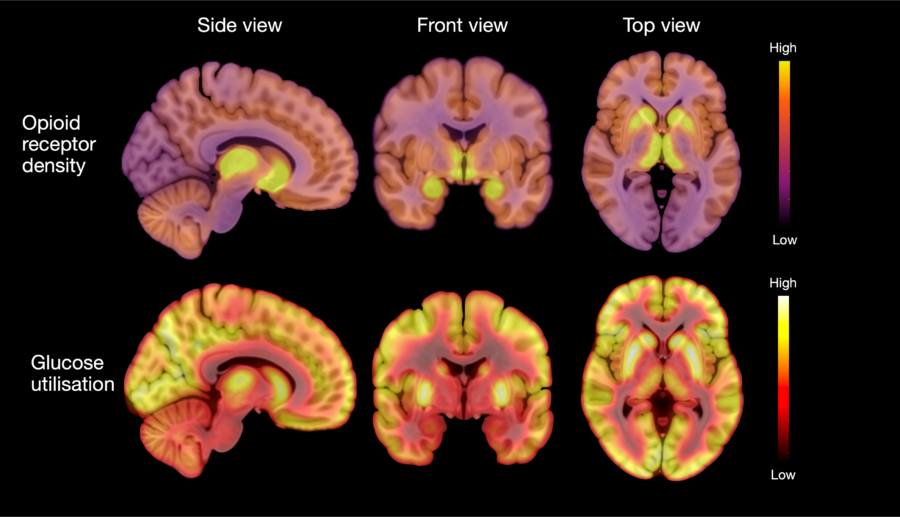

その結果、拒食症患者の脳では、オピオイド受容体に作用する神経伝達物質の活動が通常よりも上昇していることが明らかになりました。

これらの物質は、脳内の食欲や快楽を調整する働きがあります。

過去に研究チームは、肥満患者でこのシステムの活動が低下することを発見しています。

つまり、脳が本来持つ「食欲や快楽の調整システム」が正常に働かないことが、過食や拒食を引き起こしていると分かります。

この結果は、拒食症の治療において、単に食事量を増やすだけではなく、脳システムの異常を改善する必要があることを示唆しています。

さらに驚くべき発見は、拒食症患者の脳が、深刻な栄養不足にも関わらず、健康な人と同じ量のブドウ糖を取り込んでいたことです。

通常、体が栄養不足になると、代謝が低下し、エネルギーの消費を抑えようとします。

脳は体全体のエネルギー消費量の約20%を占めるため、栄養不足の影響も大きいはずです。

しかし、拒食症患者では、生理機能には様々な負担をかけるものの、脳だけはできるだけ健康な状態を保とうと、エネルギーを優先して供給していたのです。

これらの発見は、拒食症患者の脳が特別な仕組みを持つことを示しており、拒食症の治療戦略を根本から見直す必要があることを示唆しています。

食べられないのは、単なる意思や気持ちの問題ではなく、脳のせいなのかもしれません。