「人は死ぬと墓に入る」という観念をくつがえす葬法がある。北海道から九州にかけて、全国40カ所あまりの寺には、亡くなった人たちの遺骨を集めて練造された骨仏が奉安されている。

一口に骨仏といっても、練造方法は様々だ。コンクリートと遺骨を混ぜ合わせて造られたもの。石膏と遺骨を混ぜ合わせて造られたもの。セラミックスと遺骨を混ぜ合わせて造られたもの。古いものになると、粉末状の遺骨をにかわなどに混ぜて木像に塗ったものがある。

亡くなった人の遺骨を使って骨仏を造ることには、大きく分けて2つの意味がある。そのひとつは、骨仏を拝むことで、仏さまを礼拝することができること。もうひとつは、亡くなった人たちの供養になるということだ。意外と知られていないことだが、日本では、戦前から各地で骨仏が作られている。

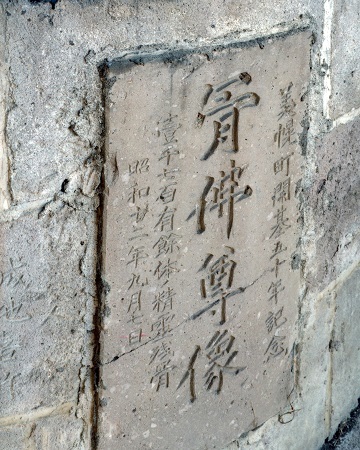

JR・美幌駅(北海道・網走郡美幌町)近くにある墓地の脇には、1700体あまりの残骨から造られた骨仏が奉安されていた。骨仏には、袈裟のようなものがかけられ、トタン板に囲まれた建物の中に鎮座していた。建物の周りには、お地蔵さまが並べられていた。昭和12年に完成したもので、城地喜作という人によって造られている。しかし、老朽化のため取り壊されてしまった。

「ある日突然、大型の重機がやって来ると、仏さまを壊し始めたのです。あの仏さまは、戦前からありますが、聞くところによると、亡くなった人の残骨で造られたものだったと思います。火葬場で残った骨片や灰をコンクリートか何かに混ぜて造ったものだったはずです。私も子どもの頃から、この辺でよく遊んでいました。全然怖くなくて、年配の人からは、『仏様が見ているから悪いことしたらダメだよ。ゴミはちゃんと家まで持って行きなさいよ』なんて言われたものです。それにしても罰当たりではないでしょうか? 最後は、産廃業者に引き取られたみたいですよ」(美幌町に住む60代の男性)

骨仏の歴史を調べてみると、残骨を用いて造られたものが多いことが分かる。北陸や九州などの寺には、こうしたものがいくつかある。残骨は、火葬場の横に積まれていた残骨や灰、身寄りのない人たちの遺骨が使われた。往時、骨壺に入れられずに残った残骨は、火葬場の空き地にうず高く積まれていたのだ。残骨から骨仏を造るという発想には、「亡くなった人たちを供養してあげたい」という日本人のいつくしみや優しさを感じとることができる。

美幌駅近くの墓地の脇にあった骨仏には、不思議ないわれがあった。それは、「行き先のないお骨は、ここに持っていくと成仏する」というものだ。そのようなことからか、骨仏の裏側には、無数の骨壺が置かれていた。ときには、骨自体がそのまま置かれていることもあったという。それでも、地域の人たちは、それほど気にすることもなかった。それが時代というものなのかも知れない。この骨仏は、地域の暮らしの中に密着していたと考えることができる。

(文:小倉門司太郎)

提供元・TOCANA

【関連記事】

・初心者が投資を始めるなら、何がおすすめ?

・航空機から撮影された「UFO動画」が公開される! “フェニックスの光”に似た奇妙な4つの発光体

・有名百貨店・デパートどこの株主優待がおすすめ?

・ネッシーは巨大ウナギではない! 統計的調査結果から数学者が正体を予測

・積立NISAで月1万円を投資した場合の利益はいくらになる?