昭和天皇(以下、陛下という。践祚以前の陛下を裕仁親王、皇太子あるいは殿下という)は1926年12月25日に践祚し、第124代の天皇となった。この日を境に年号が大正から昭和に改元され、今年、2025年は昭和百年にあたる。

陛下は、21年11月25日から大正天皇の摂政時代5年余りを経て、日本国の統治権を総攬する旧憲法下の元首として先の未曾有の大戦を経験した後、46年11月3日に公布された新憲法下では象徴天皇として、89年1月7日の崩御までの凡そ70年間、一貫して国民を信じ、国民からも信頼される存在であり続けた。

01年4月29日に生まれた迪宮裕仁親王殿下は08年から14年まで6年間、学習院初等科で学んだ。その5年次の7月までは乃木希典院長が院内に寄宿して訓育に当り、教科は石井国次が6年間、修身、国語、歴史、算数、理科の全てを担任した。初等科終了後は、中等部へは進まず14年4月に高輪東宮御所内に設けられた御学問所で21年2月28日まで、13歳から19歳までの7年間、数名のご学友と共に進講を受けた。

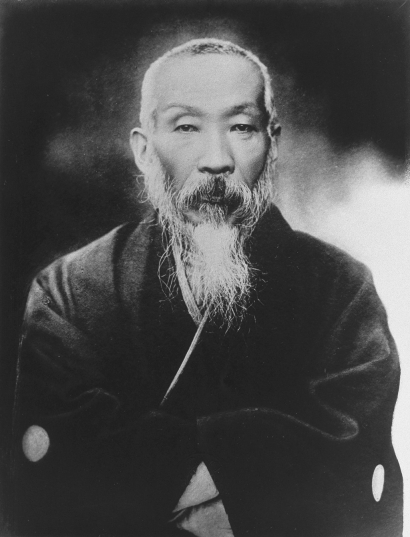

本稿ではその多岐にわたる進講のうち、人徳や見識を育む帝王学というべき「倫理」を講じた杉浦重剛の人となりと進講の中身について概観する。

杉浦重剛(1855〜1924)Wikipediaより

■

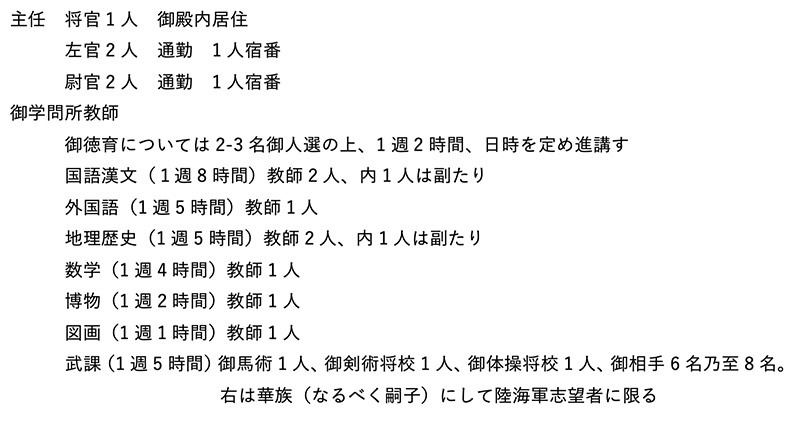

学習院院長乃木大将は、皇太子が初等科在籍中の1911年(明治44年)9月頃から、中等科に進学するより「別個の特別教育」を受ける方が良いと考え、後に同所幹事となる小笠原長生海軍大佐と以下のような御学問所の組織や科目を練っていた。(児島襄『天皇Ⅰ若き親王』文春文庫。以下、「児島本」)。(以下、漢数字をアラビア数字に、カタカナを平仮名に改めている)

「御徳育」とは「倫理」のことだが、レナード・モズレーは『天皇ヒロヒト』(以下、「モズレー本」)で「修身」と書き、良子女王殿下の御学問所教育主任後閑菊野も「杉浦先生を偲ぶ」(後述の「回想本」収録)で、「先生は大正7年以来毎週一度御殿にお上がりになりまして、殿下に修身科のご進講を申し上げられました」と記している。筆者は、女王殿下には「修身」、皇太子殿下には「倫理」の語が相応しいと感じる。