そのため子マウスに近づきたければ、これらの責め苦を耐えなければなりません。

研究者たちは愛情たっぷりに育てられたラットと通常の環境で育てられたラットを右の部屋に配置し、その後どうするかを観察しました。

すると愛情たっぷりに育てられたマウスは、責め苦を耐えて子マウスに接近できることが示されました。

一方で通常環境で育てられたラットは右の部屋に留まっていました。

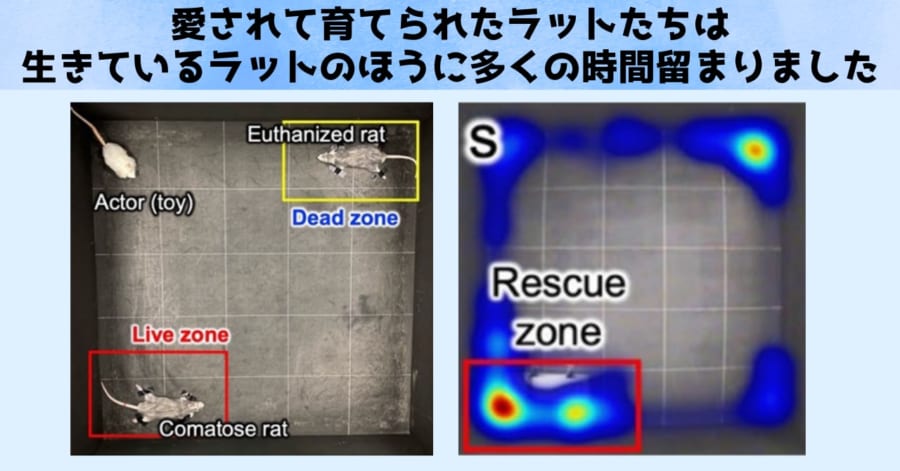

次に研究者たちは、安楽死させたマウスと麻酔で昏睡したマウスの手足を床にテープで張り付けたものを用意しました。

ラットに命を大切に思う心のようなものが芽生えていれば、両方のマウスに対して異なるアクションを行う可能性があったからです。

(※ラットは死んだ仲間を見分けることが可能です)

すると愛情たっぷりに育てられたラットでは、死んでいるマウスよりも、昏睡しているマウスのほうに頻繁に近寄り、心配して体を揺する動きを多くみせることが明らかになりました。

これらの結果は、愛情をかけて育てることでラットに正義感のようなものや命を大切に思う心が芽生えた可能性を示しています。

また今回の研究は、ラットの正義感や命を大切に思う心は実際には生来のものではなく、後天的に獲得される可能性を示してます。

次は愛情たっぷりに育てられたラットのその後についての話です。

人間の愛は「脳の遺伝子」の働き方を大きく変えていた

これまでの実験により、愛情をたっぷり込めてペットのように育てられたラットは、正義感や命を大切に思う心を芽生えさせられることが示されました。

しかしこのような変化が起きた要因を調べるには、脳に対して分子生物学的分析を行わなければなりません。