人間は独りで生きているわけではなく、他者との関係存在だから、自分の周囲の目、評価などが気になる。人は家庭でも学校でも、そして会社や組織でも通称「承認欲求」という心理状況が生まれてくる。家庭では父母から認められたい、学校の先生や会社の上司から評価されたいといった感情が生まれてくる。

この「承認欲求」は人間の成長プロセスではポジティブな影響を与えることがある反面、成長を阻害する要因となるケースも出てくる。

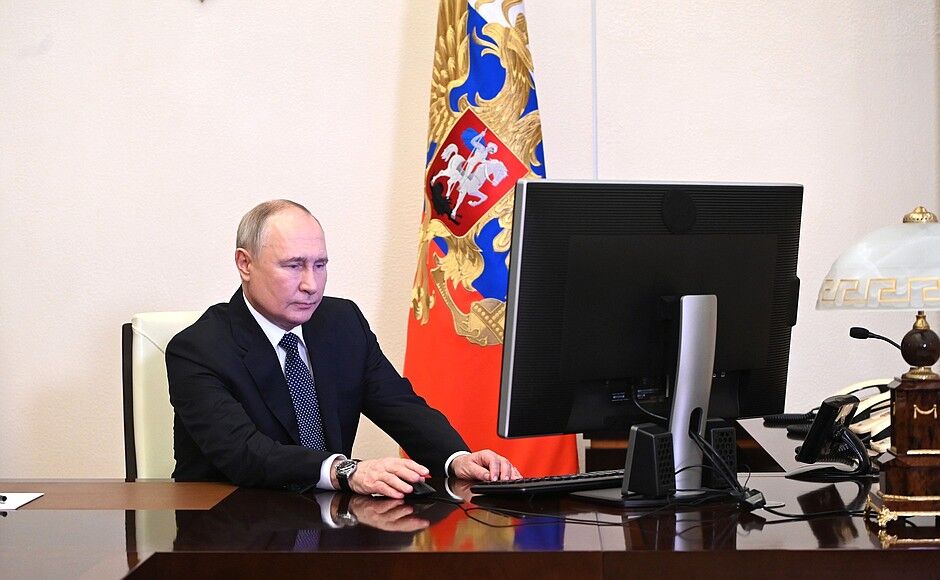

オンライン投票するロシアのプーチン大統領(2024年03月15日、クレムリン公式サイトから)

この「承認欲求」の歴史は古い、というか人類始祖アダム・エバの家庭で既にそのような兆候が見られた。アダム家庭の長男カインと次男アベルの話を思い出せば分かる。神はアベルの供え物を受け取り祝福するが、カインの供え物は受け取らなかった。カインにとっては大きな試練だったはずだ。なぜ神は弟をより愛し、自分を愛してくれないのか、といった思いが湧いたはずだ。

この「自分は愛されていない」という思いが強迫不安症を生み出し、カインから生まれてきた後孫はそれを継承していく。

話を21世紀に戻す。イスラエル軍とパレスチナ自治区ガザを実効支配してきたイスラム過激テロ組織ハマスとの戦闘はイスラム教のラマダン期間に入っても続いている。パレスチナ人の人道的窮地に対し、国連、米国からイスラエル側に停戦の要求の声が高まっている。それに対し、イスラエルのネタニヤフ首相はハマスを壊滅するまで戦闘を継続する決意を固めている。

独週刊誌シュピーゲル(2024年02月10号)は国民から「ビビ」という愛称で呼ばれてきたネタニヤフ氏のプロフィールを改めて分析している。

ネタニヤフ首相の場合、父親(ベンツイオン・ネタニヤフ)は次男のベンジャミンではなく、長男ヨナタンにより大きな期待を寄せていた。そのことを隠すことはなく、皆の前で語っていたという(その長男は兵士として中東での戦闘で死亡した)。