Alberto Masnovo/iStock

電力供給への貢献度に見る再生可能エネルギーの立ち位置

電力各社のホームページを見ると、供給エリアの電力総需要と太陽光発電量が表示されています。それを分析することで再生可能エネルギー(ここでは最近導入がさかんな太陽光発電と風力発電)が電力の供給にどれだけ役に立っているか、別の言い方をすると、太陽光発電と風力発電だけで電力の供給ができるのか、見ることができます。

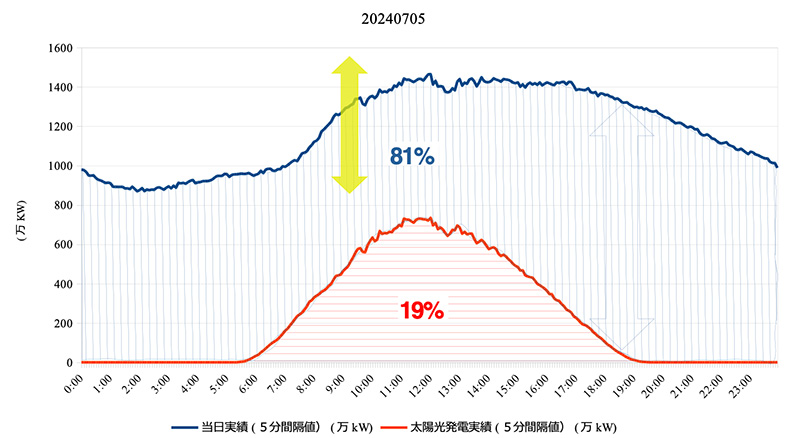

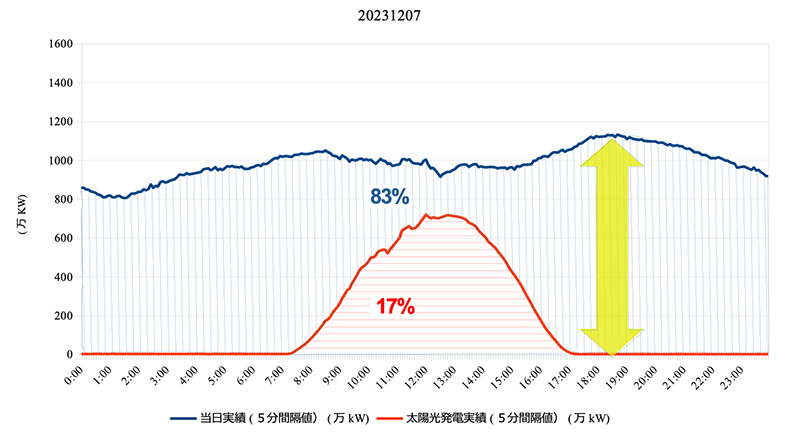

1. 太陽光発電の電力供給への貢献度下の2つのグラフは九州電力の1日の需要カーブに太陽光発電の出力を重ねたものです。横軸が時間(0時~24時)、縦軸は電力で単位は万KWです。上側の青い線が総需要(九州電力の管内で消費された電力の合計)、赤い線が太陽光発電の発電量です。

図1は日の長い夏場の代表的なグラフ、図2は日の短い冬場の代表的なグラフです。どちらも天候は晴れ、太陽光の出力抑制はない状態です。

図1 日照時間の長い夏場のグラフこの時期でも太陽光の発電量は、総発電量の19%でしかない。 太陽が沈んだ後も電力消費は衰えない、この時間帯の電力は火力、水力、原子力のみで供給している。

図2 日照時間の短い冬場のグラフこの時期になると太陽光の発電量は、総発電量の17%まで下がる。 冬場は日没後が最も電力消費が大きくなる。太陽光発電はこの時間帯まったく役に立たない。