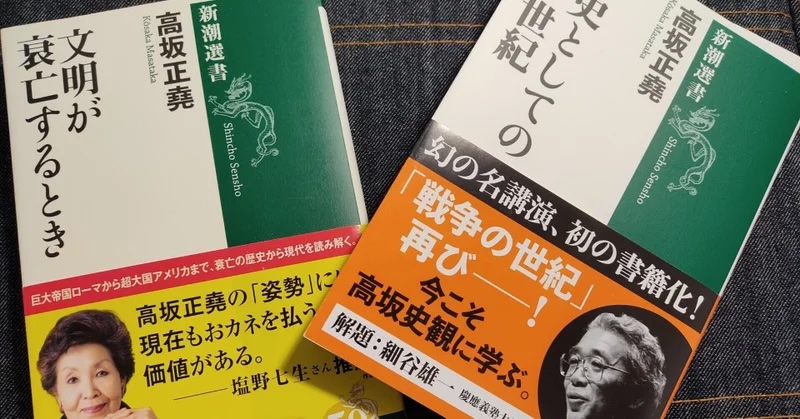

『週刊新潮』2月1日号に掲載された、高坂正堯『歴史としての二十世紀』の書評が、Book Bang に転載されました。左のリンク先を読んでくださった方のために、ちょっとおまけ。

以前にも紹介したように、戦後日本を代表する親米派と目される高坂正堯の、レーガン政権への評価は意外なほど低い。大軍拡で冷戦に「勝利」した功績も、単にソ連がダメすぎたがゆえの棚ボタだと見ていたし、米国経済を復活させたと呼ばれることもある「小さな政府」の路線にしても、1981年の著書ではさほど期待していなかった。

アメリカの経済の活力が衰えたのは、政府が大きくなったためで、政府を小さくすれば活力が戻るかが問題である。少なくとも、それだけが理由とは言えないのではなかろうか。 (中 略) もっとも基本的には、ある程度の生活水準に到達して、しばらくすると、人間は勤勉に働いて豊かになるという目標とは異なる目標を持つようになるのではなかろうか。

『文明が衰亡するとき』新潮選書、258-9頁

高坂をはじめ、冷戦の後半期にあたる1970-80年代に第一線に立った保守系の識者は、必ずしも米国の優位を自明視せず、あらゆる覇権国や文明と同様に、その繁栄にも終わりが来ることを意識していた。『平成史』に書いたとおり、その懸念を吹き飛ばしたのはアメリカの「勝利」の後、90年代の日本で政治改革をリードした「戦後生まれ」の学者たちである。