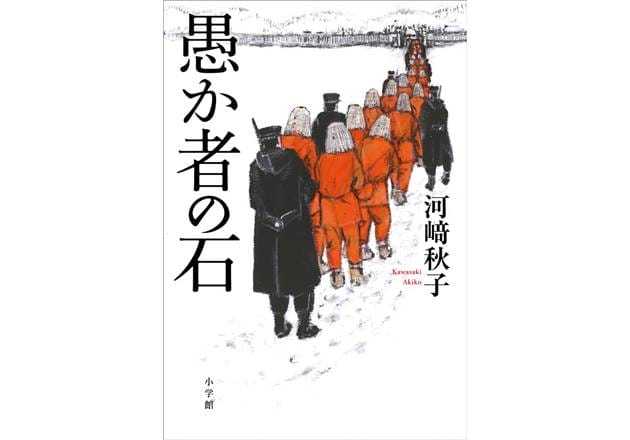

明治18年(1885年)から明治30年(1897年)にかけて、激動の北海道を舞台に2人の重罪人と1人の看守の関係と生きざまを描く『愚か者の石』(小学館)は、『ともぐい』(新潮社)で第170回直木賞受賞に輝いた河﨑秋子氏の受賞後第一作だ。

明治期の北海道、とくに樺戸集治監や硫黄山(アトサヌプリ)が舞台となるため、人気マンガ『ゴールデンカムイ』(集英社)を想起する向きもあるかもしれない。だが、コメディ色も強かった同マンガとは違い、「監獄の目的は懲戒にあり――」から始まる当時の内務卿・山縣有朋の訓示(苦役本分論)を冒頭に引用する『愚か者の石』は、当時の囚人が置かれた人権度外視の過酷な環境と、彼らが抱いたであろう心情を圧倒的なリアリティで読者に突きつける。

著者の河﨑氏は道東の別海町出身。子どもの頃から「あの道路は昔、囚人がつくったものらしいよ」といった話は耳にしていたが、改めてその「監獄開拓」の歴史を調べてみたことからこの物語は生まれたという。

「これまでも北海道の歴史を書くことは多かったわけですけれども、やはり明治から戦前ぐらいにかけては激動の時代で、そこには人の流れも産業の流れも起こるので、“こういう物語があったんじゃないかな”っていう妄想の隙間がいっぱい見つかるんですよ。なかでも紐解いていくと、集治監や監獄に関しては無視できないぐらい大きな存在だったので、いずれ書いてみたいと思っていました」

本作の主な舞台になった樺戸集治監は現在の月形町にあるが、この月形の集落は集治監の設立によって生まれたものだという。こうした監獄開拓と町や人の関わりも、主人公の瀬戸内巽(たつみ)や看守の中田末吉の目を通して描かれ、当時の情景がありありと浮かんでくる。

「調べていくと、点でしかなかった知識が、どんどん網目状につながっていくのがすごく興味深くて。今回の物語を書くにあたって改めて調べると、さらにいろんな側面が見えてきました。例えば看守は、囚人を管理する側なので偉そうにはしてるんですけれども、労働条件としてはそんなに恵まれていたわけではなくて、住んでいるのも塀の中にある官舎だったりして。それで看守側(中田)にもスポットを当てた物語が立ち上がってきたんです」