長い下顎は何に使っていたのか?

アリエナカントゥスがこの特徴的な下顎をどう活用していたかは想像に頼るしかありませんが、それでも研究者らは、長い下アゴのおかげでより高度な狩猟方法や広範な種類の餌を食べるのが可能になったと指摘します。

例えば、カジキはその長い口先を振り回して獲物を殴打し、気絶させたり、あるいは致命傷を負わせて瀕死状態になったところを捕食します。

加えて、天敵である大型のサメに対し、口先でひと突きすることで撃退するケースもあります。

アリエナカントゥスもこうした捕食ないし撃退のために長い下アゴを使ったと考えるのが妥当でしょう。

一方で、似た外見を持つサヨリは長い下顎を身を守るための武器としてではなく、海中に浮いているプランクトンや、水面に落ちてきた昆虫などをすくい取って食べるのに使っています。

もしかしたらアリエナカントゥスも金魚すくいのような方法で、下顎を使い水面の餌を食べていたのかもしれません。

アリエナカントゥスは残念ながら、デボン紀を乗り切ることなく他の板皮類とともに絶滅しました。

しかし研究者らは、脊椎動物が誕生した初期の時代に、これほどユニークな骨を持っていた魚がいたことに驚きを隠せません。

それと同時に、アリエナカントゥスの存在は、その後の脊椎動物における歯やアゴの進化を理解する上でも貴重な情報源になると話します。

ただ、ここまで下顎が特徴的に発達した生物は見つかっていないため、今後もアリエナカントゥスを超えるしゃくれ生物はそう簡単に現れないでしょう。

参考文献

A 365-million-year-old fish with an extreme underbite showcases vertebrate diversity

元論文

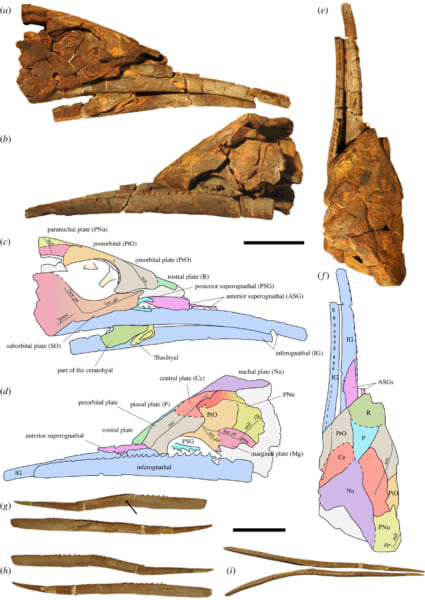

Extreme lower jaw elongation in a placoderm reflects high disparity and modularity in early vertebrate evolution

ライター

大石航樹: 愛媛県生まれ。大学で福岡に移り、大学院ではフランス哲学を学びました。 他に、生物学や歴史学が好きで、本サイトでは主に、動植物や歴史・考古学系の記事を担当しています。 趣味は映画鑑賞で、月に30〜40本観ることも。

編集者

海沼 賢: 以前はKAIN名義で記事投稿をしていましたが、現在はナゾロジーのディレクションを担当。大学では電気電子工学、大学院では知識科学を専攻。科学進歩と共に分断されがちな分野間交流の場、一般の人々が科学知識とふれあう場の創出を目指しています。