ひきこもり状況で最もプレイされやすいゲームとは?

ゲーム障害とは、ゲームに熱中しすぎるあまり、利用時間などを自分でコントロールできなくなって、日常生活に支障が出る病気です。

昨今はオンラインゲームの普及により、世界的なゲーム障害の増加が注目されています。

その一方で、ひきこもりとゲーム障害の関連を調査した研究は多くありません。

そこでチームは全国の20〜59歳の未就労者500名を対象に、HiDEを活用したオンライン調査を実施しました。

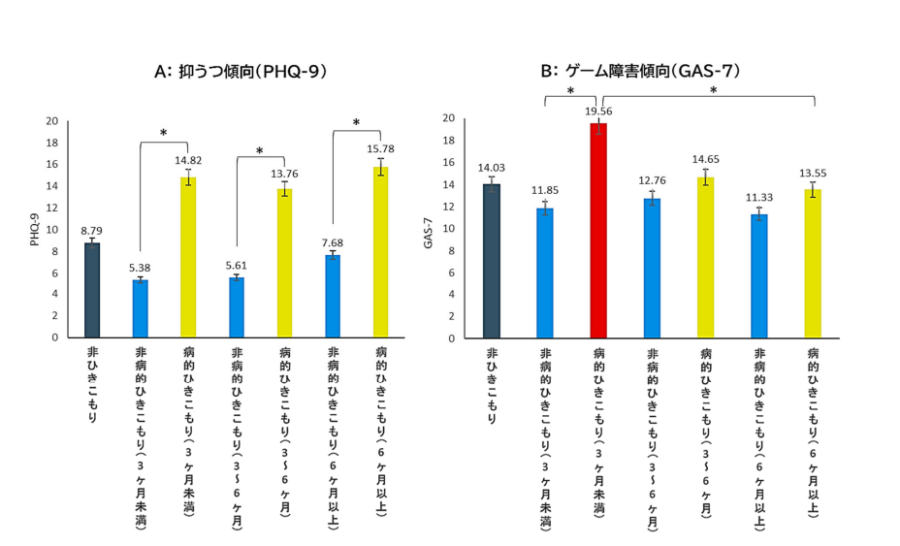

HiDEを使って被験者を「非ひきこもり」「病的ひきこもり」「健康なひきこもり」の3つに分類し、ひきこもりの継続期間をもとに下の7つのグループに分けています。

さらに被験者の抑うつ傾向とゲーム障害傾向を数値化し、グループ間で比較。

その結果、「病的なひきこもり」ではどの継続期間においても、抑うつ傾向が有意に高くなっていました(上図の左の黄色)。

一方で、ゲーム障害傾向が最も高くなっていたのは「3カ月未満の病的ひきこもり」のグループとなっています(上図の右の赤色)。

興味深いことに、ひきこもり状況にある人が最も利用するゲームは「ロールプレイングゲーム」でした。

これはひきこもり状況に陥った際、自らの社会的役割(ソーシャルロール)の喪失を補うために、ゲーム世界で自分の役割を獲得することを目的としているからだろうとチームは指摘します。

逆にいうと、ひきこもり状況にある人はロールプレイングゲームを過剰にプレイすることで、ゲーム障害に陥りやすくなるかもしれません。

そしてチーム最後に、コロナ禍において「病的ひきこもり」になりやすかった人の特徴を明らかにしました。

社交的で協調性が高い人ほど「病的ひきこもり」になりやすい?

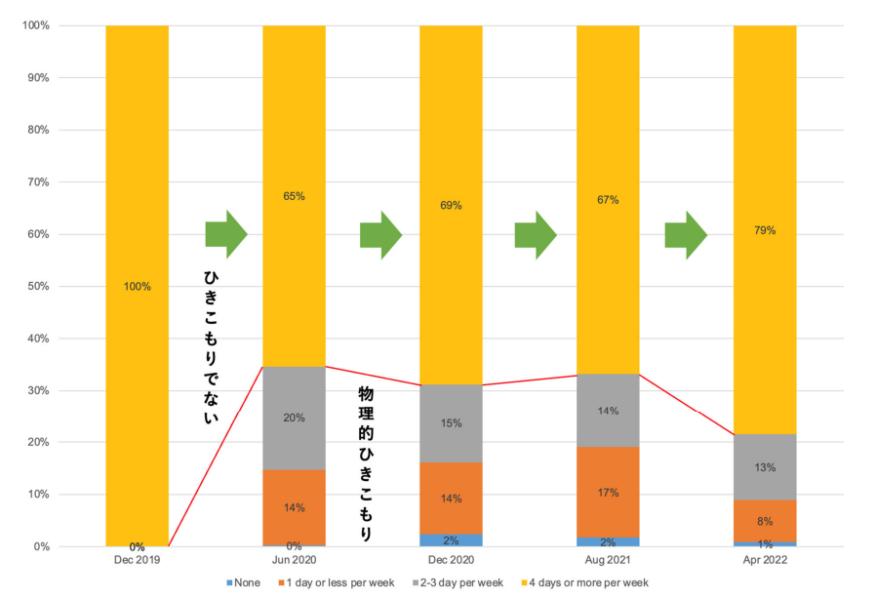

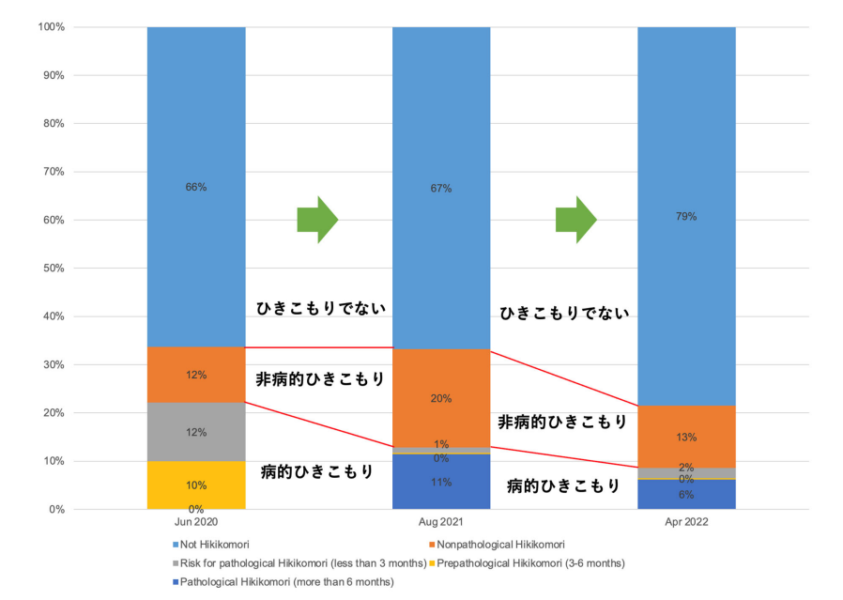

ここでチームは、コロナ禍における「病的ひきこもり」の危険因子を特定すべく、2019年6月時点でひきこもり状況になかった全国の社会人561 名を対象にオンライン調査を実施。

2020年6月〜2022年4月までに複数回の調査を行ったところ、コロナ禍において3割以上の人が一度は「物理的ひきこもり」になっていました。

一方で、「物理的ひきこもり」と評価された人の中の6割以上は「健康なひきこもり」でしたが、それ以外は「病的ひきこもり」と診断されています。

そして意外なことに、コロナ禍で「病的ひきこもり」になりやすかった人は「社交的で、社会的達成動機が高く、社会的役割を希求し、外交的で協調性が高い人」だったのです。

社交性や協調性の高さは従来、ひきこもりとは関係のない因子と思われていましたが、コロナ禍では直感に反して「病的ひきこもり」の潜在的な危険因子になっていたようです。

チームはこれを受けて「ポストコロナ時代の新しい生活様式におけるひきこもり予防や対策を考える上で重要な資料になる」と述べました。

今後は新たに開発されたひきこもり評価ツール「HiDE」によって、「病的ひきこもり」と「健康なひきこもり」をスムーズに識別し、支援が必要なひきこもり状況にあるかどうかを迅速に判断できるようになると期待されています。

参考文献

病的ひきこもりと健康なひきこもりを区別する評価法(HiDE)開発

元論文

Unexpected risk factors of pathological hikikomori during the COVID-19 pandemic among working adults initially without social isolation: A longitudinal online survey

ライター

大石航樹: 愛媛県生まれ。大学で福岡に移り、大学院ではフランス哲学を学びました。 他に、生物学や歴史学が好きで、本サイトでは主に、動植物や歴史・考古学系の記事を担当しています。 趣味は映画鑑賞で、月に30〜40本観ることも。

編集者

海沼 賢: ナゾロジーのディレクションを担当。大学では電気電子工学、大学院では知識科学を専攻。科学進歩と共に分断されがちな分野間交流の場、一般の人々が科学知識とふれあう場の創出を目指しています。