頭部移植というコンセプトは、科学と倫理の境界を探る実験として長い間興味の対象でした。

この分野での初めての注目すべき実験は、1908年にアメリカのチャールズ・ガスリーによって行われました。

彼はある犬の頭を別の犬の首の側面に移植し、世界初の人工的に二頭蓋の犬を生み出しましたが、移植された頭部は深刻なダメージを受けました。

この研究は、その後の科学者たちに多大な影響を与え、1954年にはソ連のウラジーミル・デミホフ(イヌの頭部移植)が成功を収め、1959年には中国でも同様の実験(イヌの頭部移植)が行われました。

さらに1970年にアメリカの脳神経外科医ロバート・ホワイトによる実験ではサルの頭部を切り離し、別のサルの体に移植することに成功しました。

残された映像記録からは、頭部移植を受けたサルに意識が残っており、研究者の刺激に対して敏感に反応している様子が示されています。

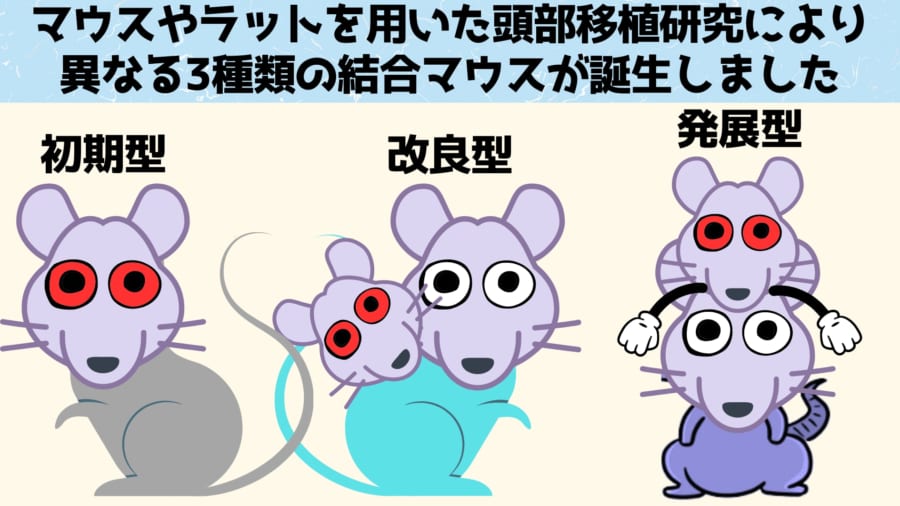

そこで中国のハルピン医科大学(HMU)のシャオ・ピン・レン氏らをはじめとした研究者たちは、より実験が容易なマウスやラットを用いて頭部移植の基礎的技術を開発することにしました。

今回はレン氏らがかかわった3つの頭部移植実験を時系列的に紹介しつつ、技術の進歩を示していきたいと思います。

なお表示される画像はかなりセンシティブなものがあるため「ぼかし加工」を行っています。

実際の論文に使われた画像を見たい場合は画像をクリックしてください。

4コマ漫画での概略の説明

マウスで行われた初期の頭部移植実験

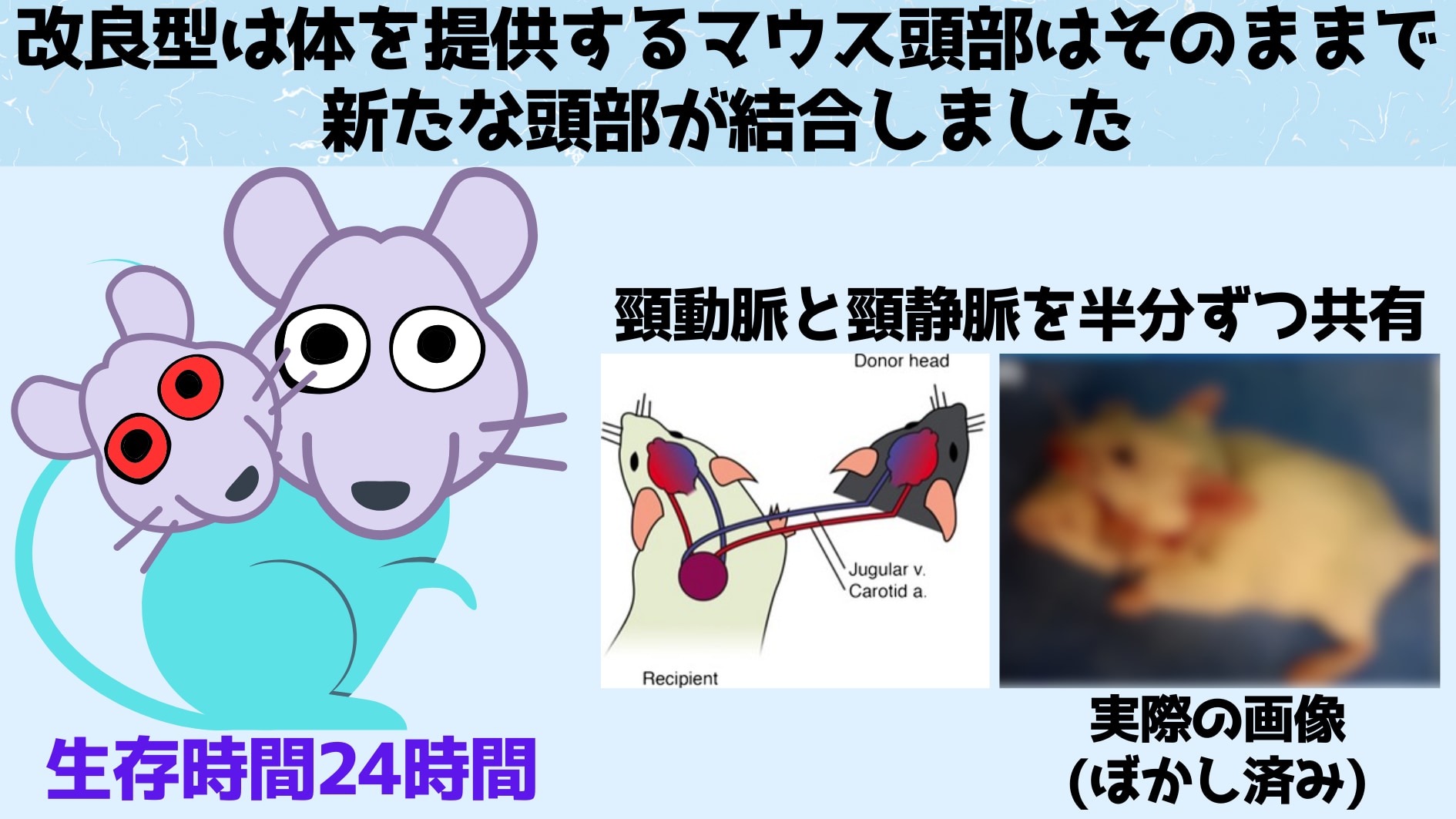

2014年に発表された初期の研究では、既存の方法に「脳幹の保存」という概念を持ち込んだものになりました。

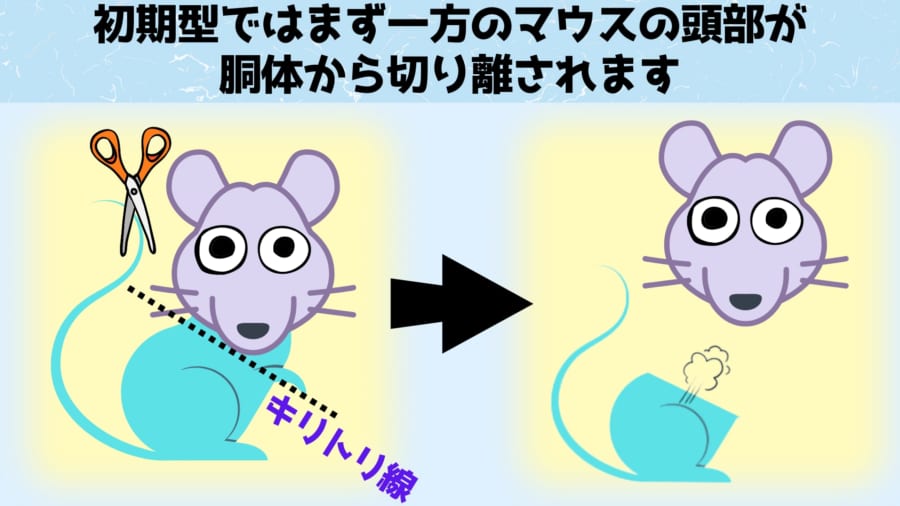

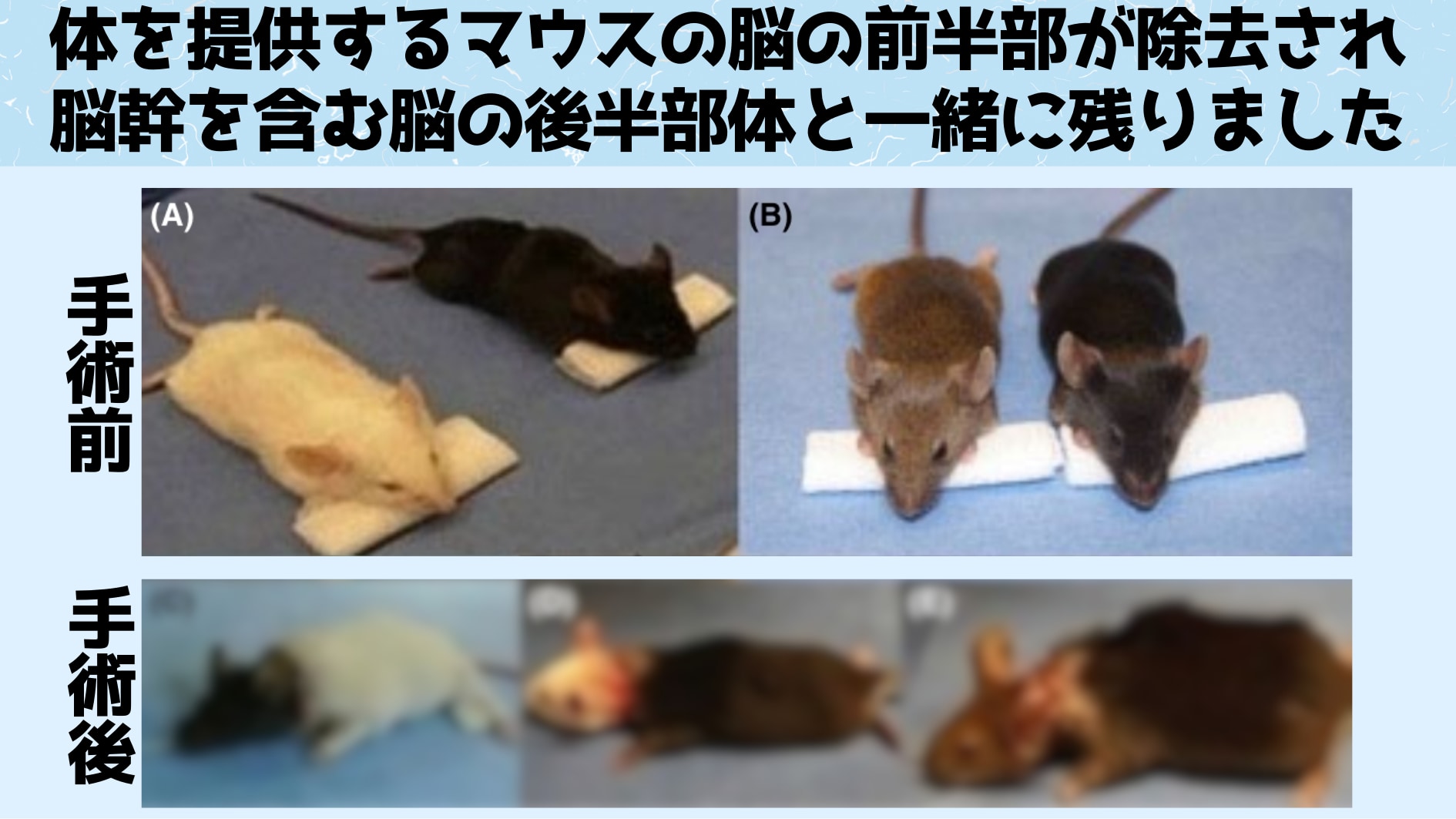

実験にあたっては80匹のマウスが用意され、40匹が頭部の提供、残りの40匹が体を提供する役割を担いました。

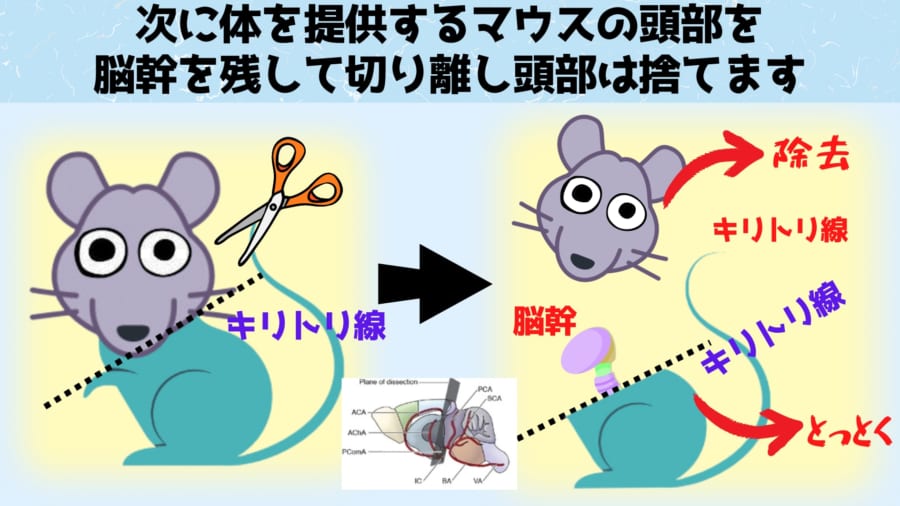

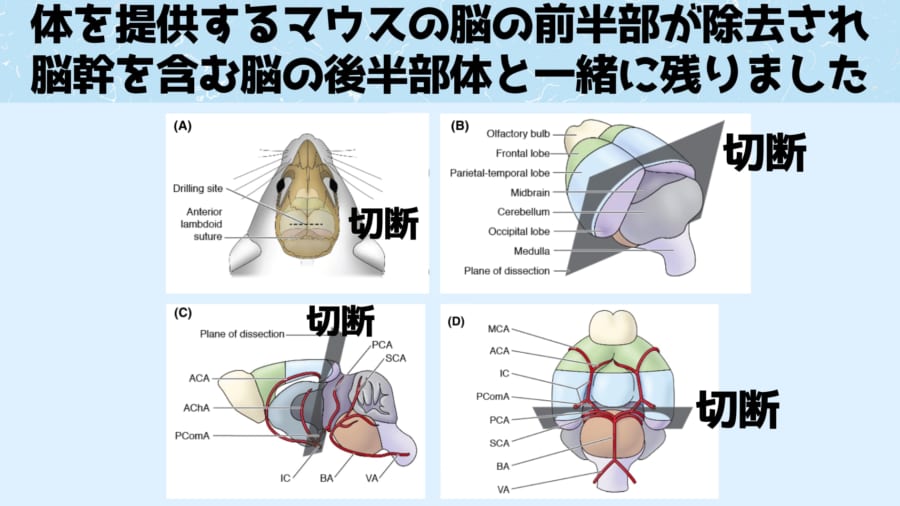

まず体を提供するマウスに対して脳の切断を行い、脳幹だけをのこして大脳を中心とした脳の前半部分を切り離し捨てます。

大脳などの脳の前半部分は人間で言えば人格や認知機能を担当しています。

脳幹を残した理由として研究者たちは、脳幹には呼吸を制御する仕組みがあるため、頭部移植後にも円滑な酸素供給を行うためだとしています。

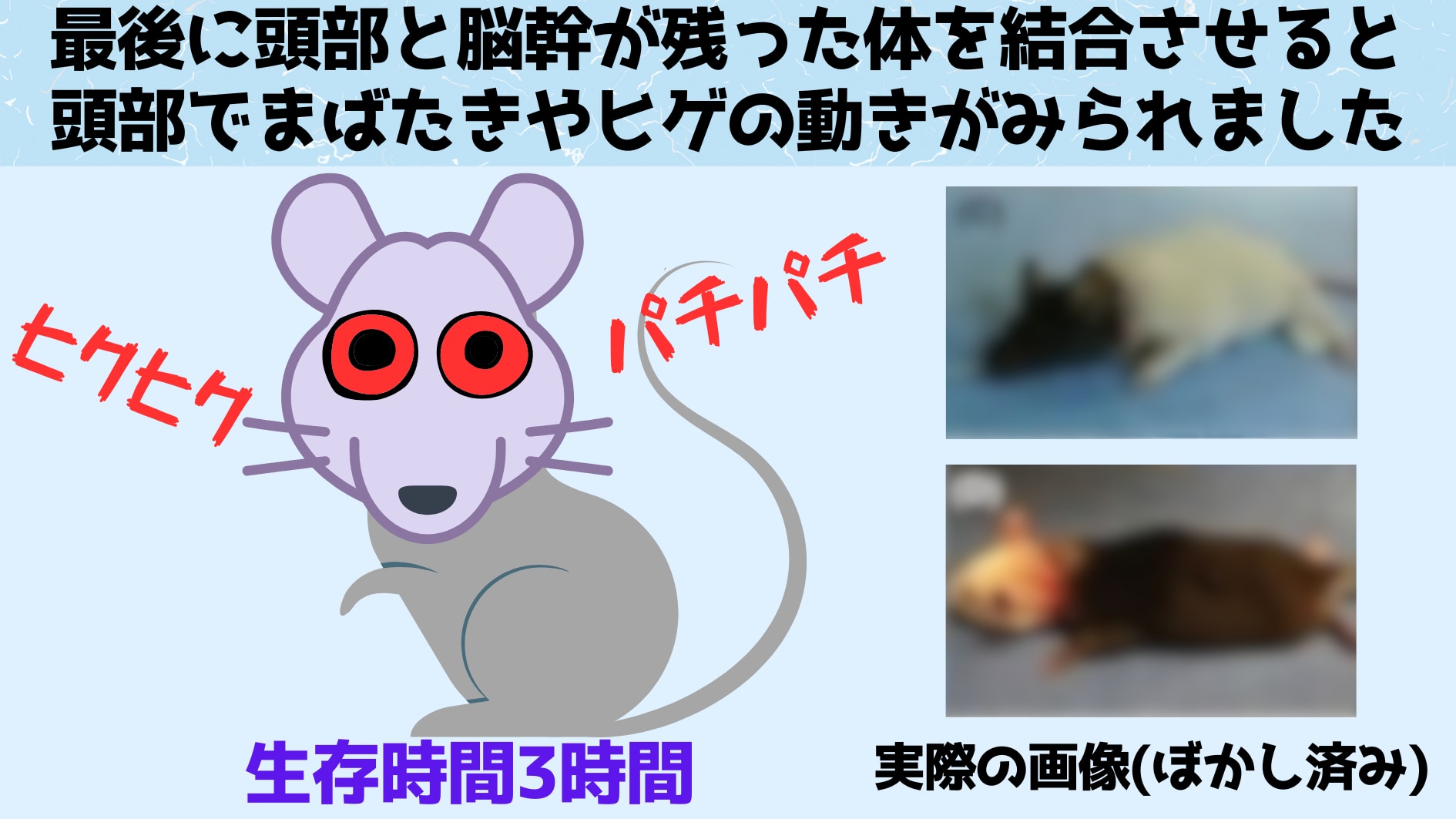

次に頭部を提供するマウスの頭と、体を提供するマウスの血管を結びます。

こうすることで、脳幹を使った呼吸や心臓を使った血液循環は体を提供するマウスが行うことが可能になり、移植された頭部がしばらく生存できるようになります。

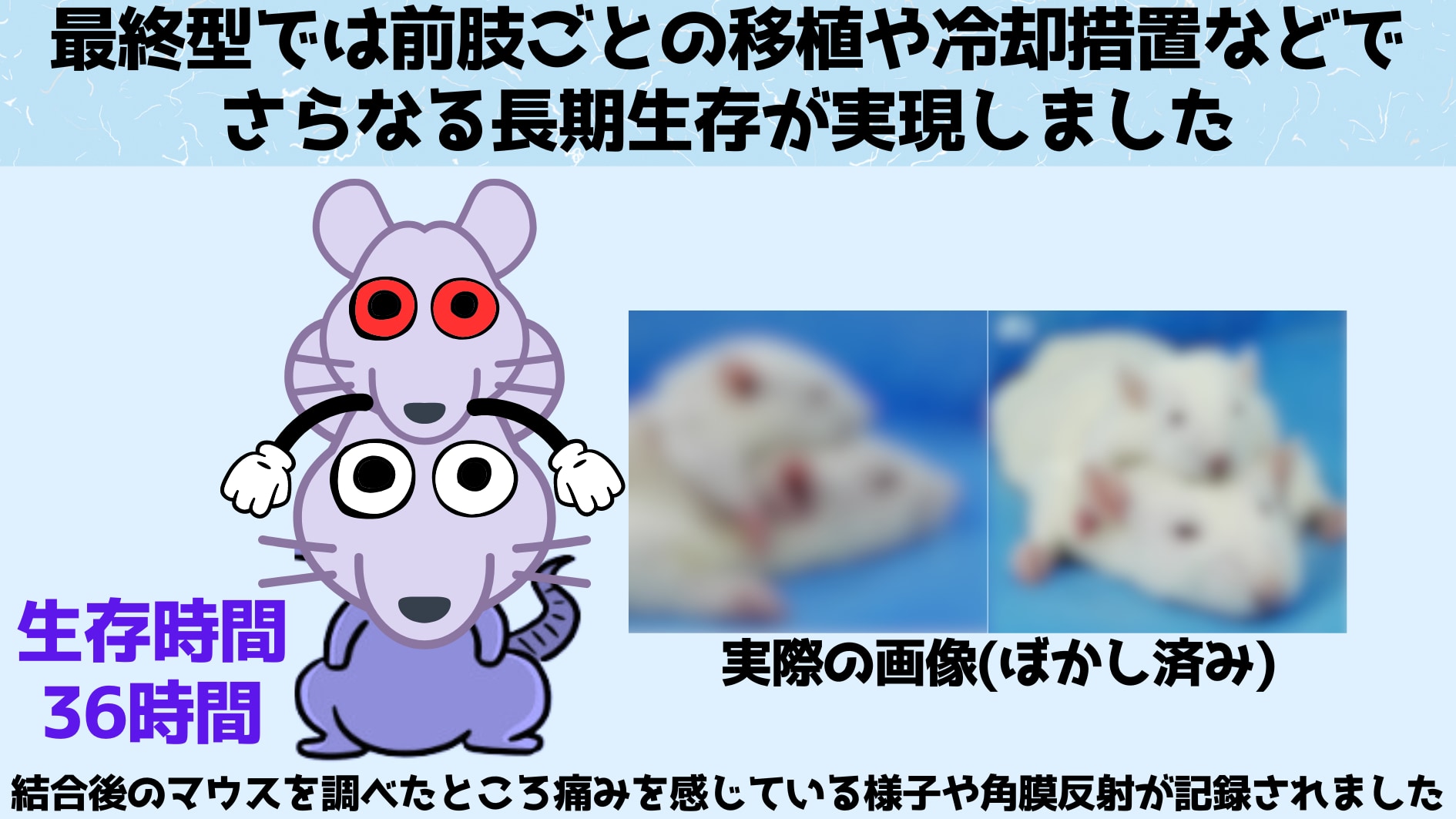

結果、人工呼吸器を外した後も、18 匹のマウス(結合したもの)が 3 時間生存しました。

この 3 時間の間に、マウスは目覚め、正常な脳神経機能と特徴的な反応性 (まばたき、ひげの動きなど) を示しました。

この結果は、移植された頭部の脳が生きて活動していることを示します。

また予想通り、体を提供する側の脳幹は無傷のままであったため、体のパーツは通常の速度で自発呼吸することができました。

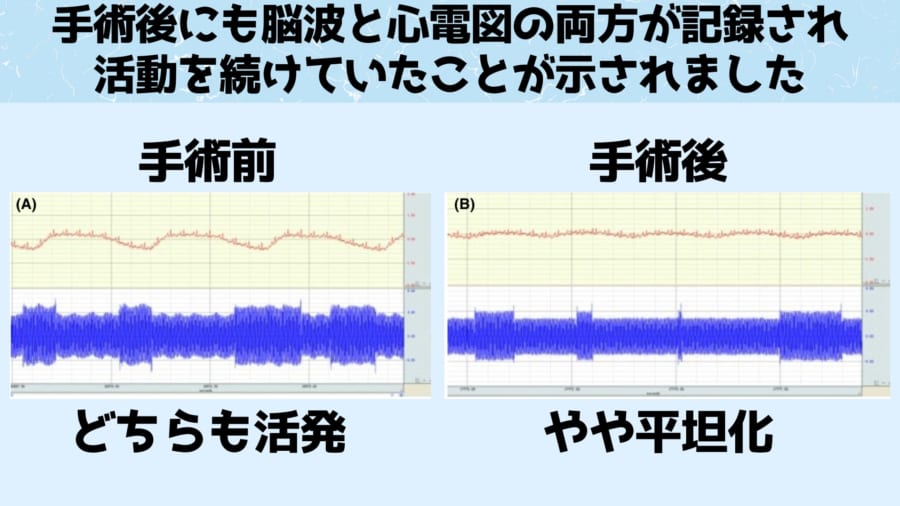

また研究では手術前と手術後で、頭部を提供するマウスの脳波と体を提供するマウスの心電図が記録されていました。

手術の前後で脳波と心電図にかなりの違いがみられましたが、手術後も両方の活動が続いていたことが示されました。

また一般に、脳を除去するなど中枢神経に異常が発生すると「徐脳硬直」と呼ばれる四肢の硬直が起こりますが、今回の研究ではみられませんでした。

一方で研究では生存時間が3時間と比較的短く、技術的課題も残されました。