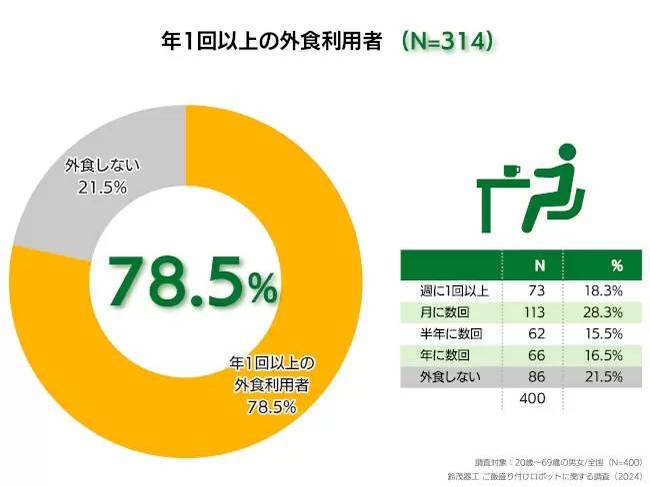

鈴茂器工は、全国の20~69歳の男女400人を対象にご飯盛り付けロボットに関する調査(2024年)を実施した。飲食店などの外食産業やホテルなどの宿泊業、給食事業を中心に人手不足対策の打ち手としても導入が進んでいるご飯盛り付けロボットの実態を調査し、その傾向をまとめ発表した。

ご飯盛り付けロボットの実態を調査(画像=『BCN+R』より 引用)

人手不足対策の打ち手としても導入が進む

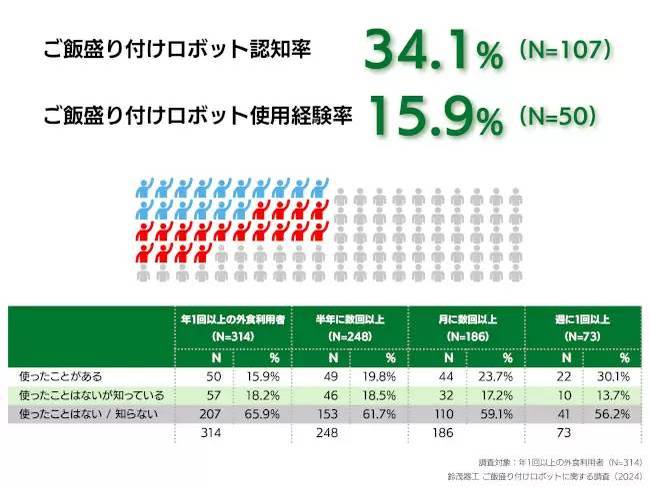

年1回以上の外食利用者(78.5%)のご飯盛り付けロボットの認知率は34.1%、使用経験率は15.9%という結果となった。

外食頻度が高いほど使用経験率が高まる傾向がみられ、週1回以上の外食利用者では30.1%と3割を超える結果となった。これは、ご飯盛り付けロボットが飲食店(定食屋)やレストランなど“日常での外食の場”と、ホテルのビュッフェ・バイキング、空港ラウンジなど“観光・旅行シーンの外食の場”といったセルフサービスのシーンの広がりから、接触機会が増えたと推測される。

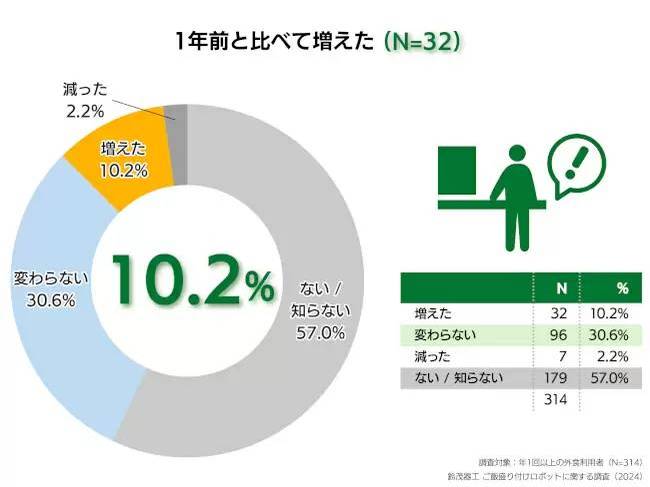

また、ご飯盛り付けロボットに関しては、従来の厨房機器と異なり外食利用時、セルフサービスなどで消費者自身が目にする機会も多く、利用者からのSNSの投稿やウェブニュースなどでも取り上げられる機会が増えていると感じられる。

その影響も少なからずあり、ご飯盛り付けロボットの見聞きする頻度を1年前と比べてどの程度変化しているかを聞いた設問では、10.2%の人が1年前と比べて増えたと回答している。

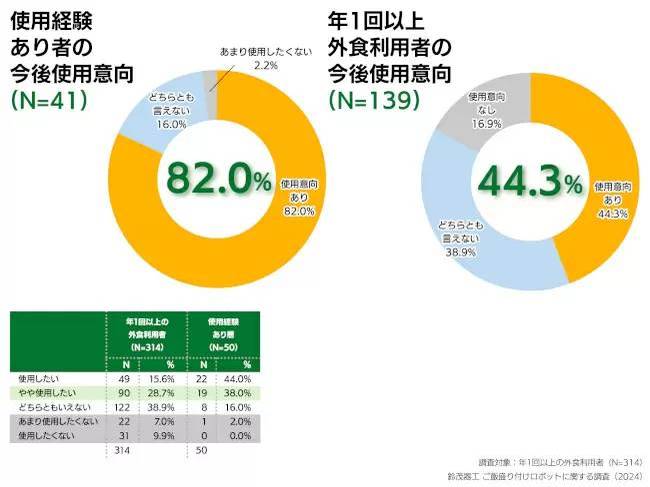

今後の使用意向については、年1回以上の外食利用者で44.3%、使用経験あり者では82.0%と8割以上が使用したいと回答した。使用意向理由では、「気を遣う」「衛生」「効率」「わくわく感」など、外食産業の課題である人手不足の影響によるオペレーションへの配慮、気遣いのコメントが多くみられた。

使用意向なしの回答者の主な回答としては、「ロボットになじみがない・知らない」「自分でできる」などの回答や、「人の手による温かみ」を期待する声もみられた。どちらとも言えないの回答者の声は、「経験したことがないからわからない」という回答が多くみられた。

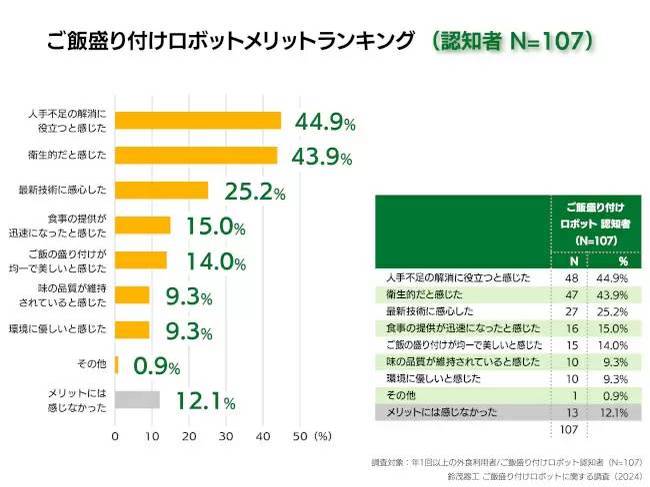

「ご飯盛り付けロボットが導入されていることで、メリットに感じたこと」について、三つまでの複数回答で聞いたところ、ご飯盛り付けロボットの認知者にとっては、9割近くが何かしらのメリットを感じていることがわかった。

とくに、「人手不足の解消」や「衛生的」という見て・体感できるメリットが大きく上位二つとなったが、機械化による、スピードのアップや品質の安定、廃棄ロスの削減などの環境面への配慮などもメリットとして少なからず浸透していることが感じられる結果となった。

年1回以上の外食利用者の7割以上がご飯盛り付けロボットについて魅力を感じており、各層で共通して評価されている点としては、「自分の食べたい分だけ適量盛れること」を重視している点があげられる。

これは、外食の際のご飯のがっかり経験を聞く設問で、“ご飯の食感(固い・べちゃっと・乾いて・冷えて)に関すること”が上位を占め、2位には量に関する項目(食べたい量よりも多い・少ない)がランクインしていた点と連動している結果といえる。

「温かいご飯を食べられる」は、ご飯重視層やがっかり経験あり層、ご飯盛り付けロボット使用経験あり層でも高い魅力点となっている。炊飯ジャーの都度開閉によるわずらわしさ・不満がご飯盛り付けロボットによって解消され、“温かいご飯がふんわりふっくら盛り付けられている”という体験の機会が増えることにより、今以上のご飯盛り付けロボットの浸透が見込まれる結果となった。

提供元・BCN+R

【関連記事】

・乗り換えたい新料金プラン、1位はNTTドコモの「ahamo」

・【申請編】マイナンバーカードを作ろう! 自撮り向きスマホで顔写真を撮って申請

・マスクの一時置きにピッタリ! 抗菌・おしゃれな「マスクケース」まとめ

・改悪続くクレカの還元 キャッシュレス決済の本命は即時決済?

・デキる人はこう使う! ビデオ会議で差がつく「Zoom」の超便利テクニック