昨今、台風だけでなく大雨による災害も増えているが、世の中の人は災害情報をどのように入手しているのだろうか。モバイル社会研究所では、全国の15~79歳の男女を対象に、災害情報の入手手段や備えについてWebアンケートを実施した。すると、意外にも情報の入手や災害の備えに対し、65~79歳の高齢者の意識が高いことが判明した。詳しい調査結果をみていこう。

情報の入手手段で最も多かった回答が「テレビ」で約9割

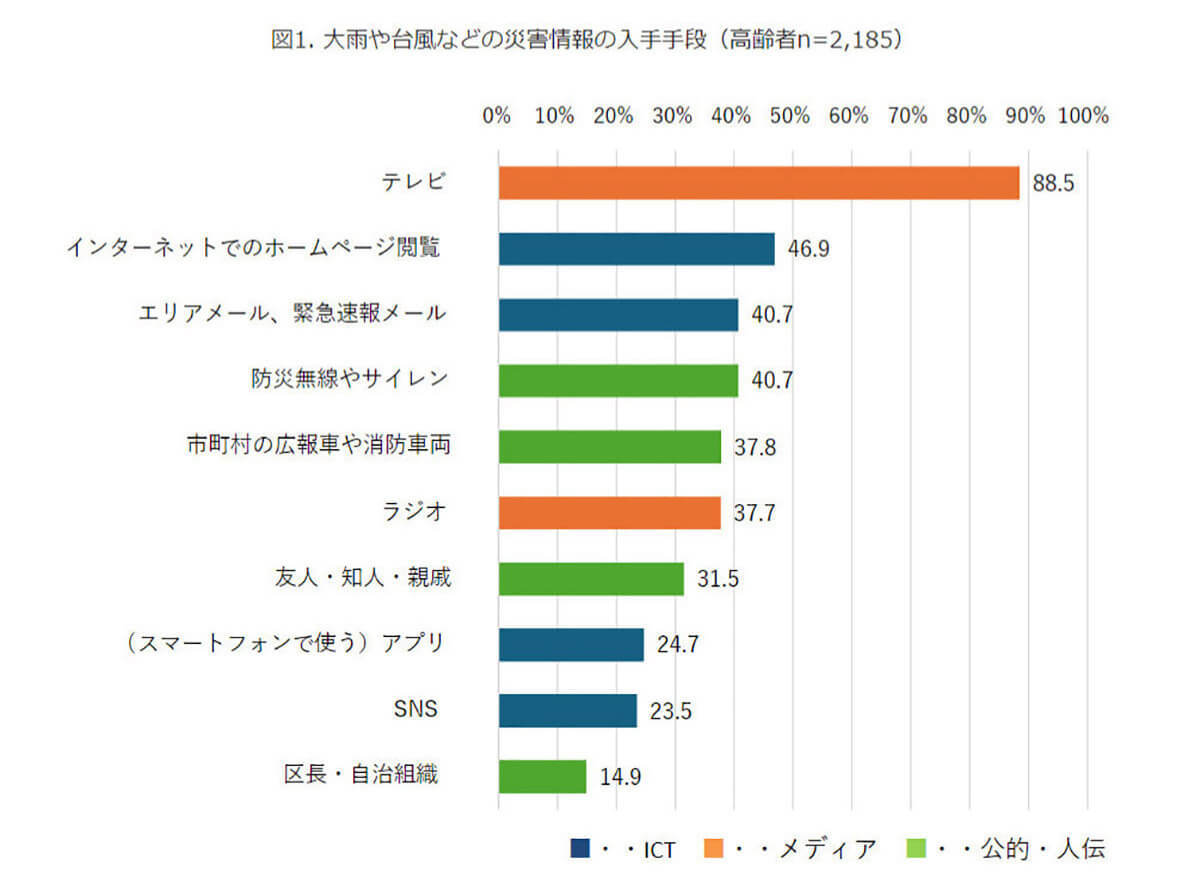

高齢者(65~79歳)が在宅中に大雨や台風などで被害が予想される場合、災害の発生場所や河川の状況、避難指示などについてどのような手段で入手するか調査したアンケートでは、「テレビ」と回答した人が断トツで多く8割を超える結果となった。続いて、「インターネットでのホームページ閲覧」「エリアメール、緊急速報メール」「防災無線やサイレン」となっているが、テレビに比べると半数以下となり、大きく引き離した結果となる。

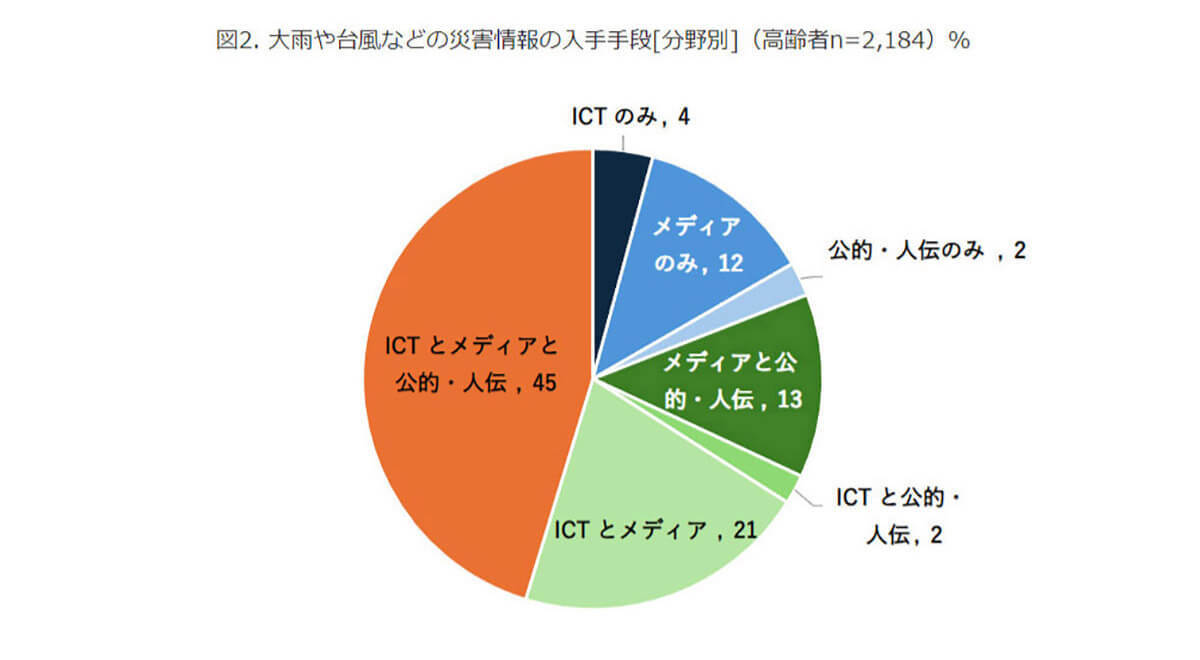

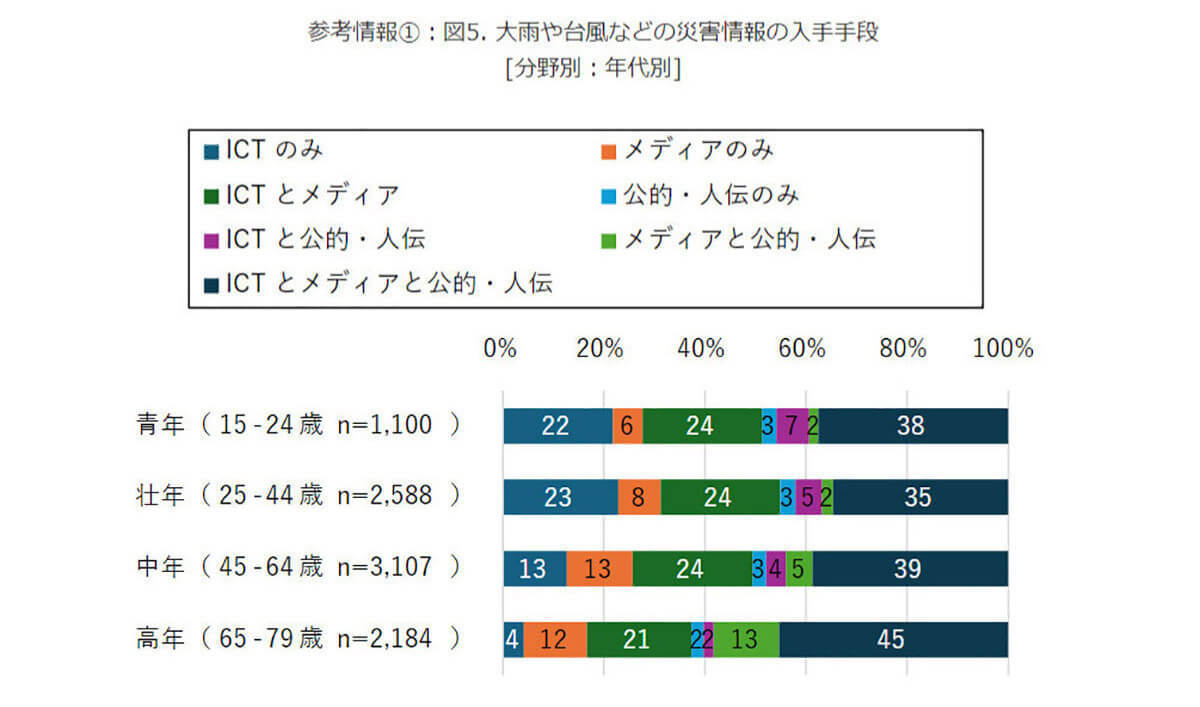

とはいえ、テレビからの情報だけで済ませてはいないようだ。入手先をICT・メディア・公的及び人伝の3種類にわけて調査したところ、「ICTとメディアと公的・人伝」の3つを組み合わせている高齢者が最も多く45%。次いで、「ICTとメディア」21%、「メディアと公的・人伝」13%となっている。日頃から地域とのつながりやご近所づきあいを大事にしているからこその結果といえそうだ。

※「エリアメール」はNTTドコモの登録商標です。

「ハザードマップの確認」「避難所の確認」は8割を超える

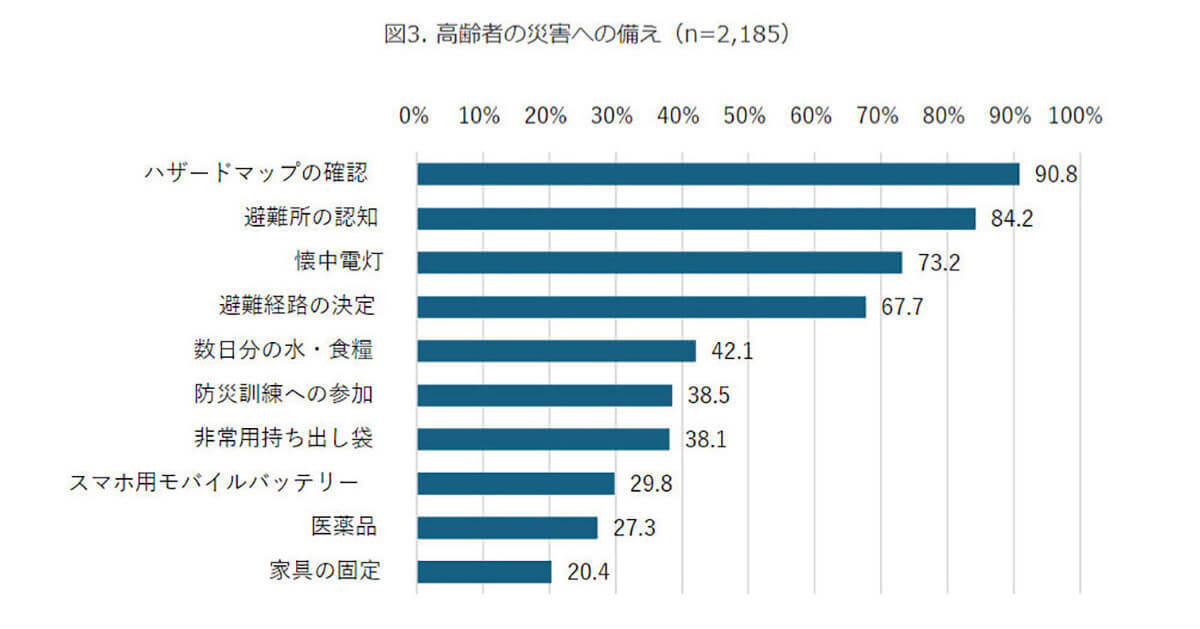

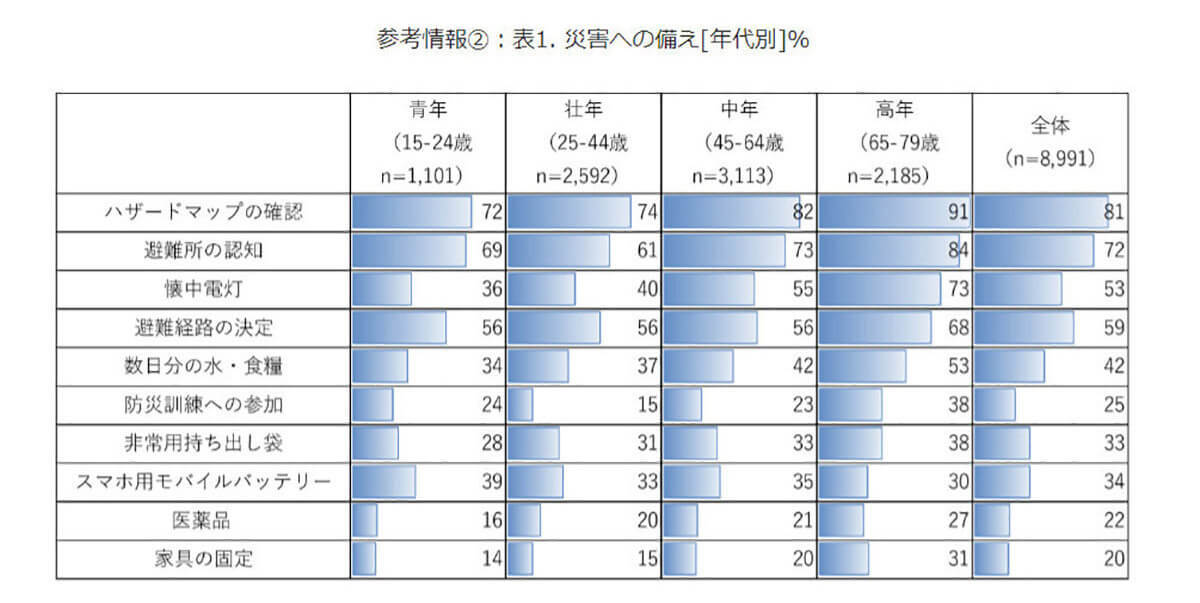

では、災害への備えはどうだろうか。「ハザードマップの確認」を済ませている高齢者は9割を超え、「避難所の認知」や「懐中電灯」の準備ができている人も約8割。また「避難経路の決定」や「数日分の水・食料」の確保においても他年代を上回り、5割以上が備えを済ませている。唯一、高齢者が他の年代より下回ったのが「スマホ用モバイルバッテリー」の準備。スマホ使用にそこまで重きを置いていない結果といえる。

また、先述した災害情報の入手方法について、複数の分野から情報を入手している高齢者ほど、災害に対して備えている個数が多いという結果も出ている。

他の年代と比べても、高齢者は複数の分野から情報を入手する人の割合が最も多い。災害情報は入手する方法により、迅速性、広域性などメリットが異なる。若い年代もICTのみに頼らず、複数の分野の情報を組み合わせることで、減災につながるといえるのではないか。

出典元:【モバイル社会研究所】

文・オトナライフ編集部/提供元・オトナライフ

【関連記事】

・ドコモの「ahamo」がユーザー総取り! プラン乗り換え意向調査で見えた驚愕の真実

・【Amazon】注文した商品が届かないときの対処法を解説!

・COSTCO(コストコ)の会員はどれが一番お得? 種類によっては損する可能性も

・コンビニで自動車税のキャッシュレス払い(クレカ・QRコード決済)はどの方法が一番お得?

・PayPay(ペイペイ)に微妙に余っている残高を使い切るにはどうすればいいの!?