冬になると海水温が落ちて魚の活性が低くなるのはご存知の通りだが、夏にも魚が暑すぎて低活性になる。海水温が高くなりすぎると、まずアジが沿岸から姿を消す。ベイトがいなくなることで、大型魚のいくつかも消える。夏のボーダー水温「25℃」の海では、どんな釣りをすればいいのだろうか?

(アイキャッチ画像提供:TSURINEWSライター井上海生)

海の夏はいつからか

この記事を書いている現在は6月23日で、泉南の海水温情報を見てみると、20.9℃となっている。これは並年とほとんどかわらない数値で、今年は特に水が熱すぎたり冷たすぎたりするわけではないらしい。とはいえ温暖化の影響を受けて、この20年でずいぶん上がっているだろう、とは思うが。

夏の海の水温は、大阪湾奥で、筆者は最大28℃の情報を見たことがある。こうなると熱さに弱い魚にとっては、ほとんど海は沸騰状態とも言えよう。実は魚は冷たい水もそうだが熱い水も嫌う。特に潮流のよくない湾奥は海が酸欠状態となり、多くの魚の活性が落ちる。

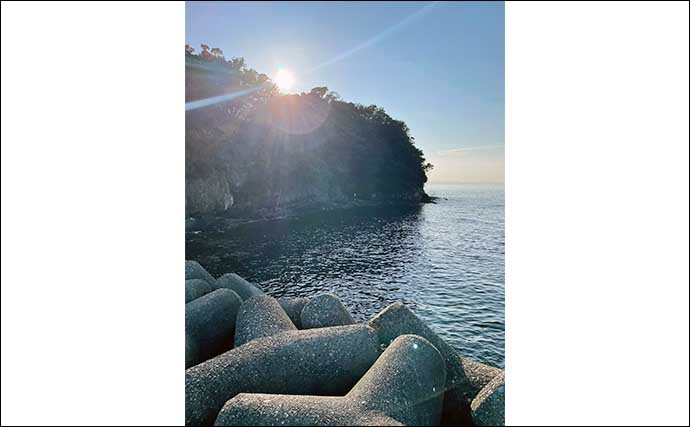

夏の海は眩しく熱い(提供:TSURINEWSライター井上海生)

夏の海は眩しく熱い(提供:TSURINEWSライター井上海生)魚の活性が下がり始めるのは、25℃からだ。筆者これをボーダー水温と考えている。

夏は魚が消える?

アジは25℃以上になると食ってこなくなる。常夜灯下の居着きの豆アジだけは例外だがマヅメの回遊はほぼなくなる。上述のように潮流が悪い海はプランクトンなどが優先的に酸素を奪って酸欠状態となり、大きな魚は息ができないのだ。シーバスやボラの死骸が海に浮かんでいるのも、夏の熱い海である。

夏に酸欠死したと思われるシーバス(提供:TSURINEWSライター井上海生)

夏に酸欠死したと思われるシーバス(提供:TSURINEWSライター井上海生)たとえば年中シーバスの魚影が濃い岸壁際のポイントも、一時的にまったく食ってこなくなる。釣っている側がベイトを読めないから、とも考えられるが、ほとんどが沖に抜けるか深場に沈むからだと考えていいだろう。朝マヅメの回遊魚は入ってくる可能性があるが、沿岸の居着きの魚はシーバスと同様沖に逃げるか深場に沈むと考えた方がいい。

夏に消える魚

では、具体的に夏に消える沿岸の魚について、列挙しよう。

・シーバス(別の場所に居着く可能性も)

・アジ(海水温25℃から釣れにくくなる)

・メバル

・夜の大型カサゴ

ライトゲームの二大ターゲットであるアジ・メバルが釣れにくくなるので、LTアングラーはこの時期は退屈することになる。夜のカサゴはシーズンによるが、ほとんど小型・中型となってしまい、大型のカサゴは出にくい。

新子メバルは夜のボトムで(提供:TSURINEWSライター井上海生)

新子メバルは夜のボトムで(提供:TSURINEWSライター井上海生)実は日中の方が活性が高く、捕食を終えると夜は極端に壁ピタになったり、スリットに身を隠すため、少々釣りにくい。ただメバルやアジと比べると、まだ希望のある魚だ。シーバスも、デイメタルの方が釣れるという話がある。