(画像=『CARSMEET WEB』より 引用)

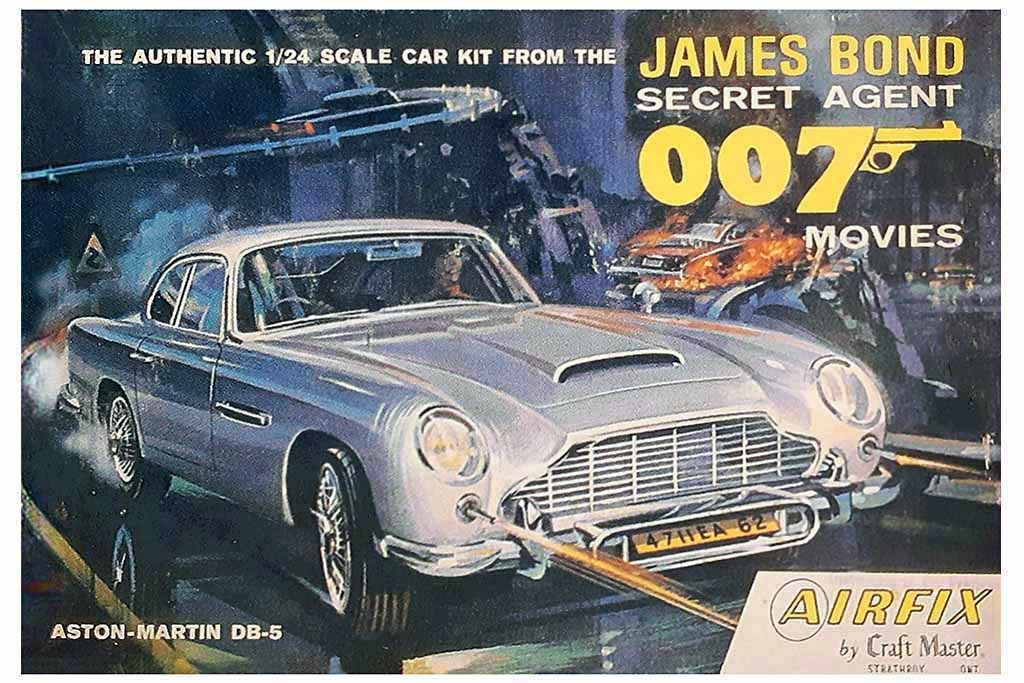

(画像=エアフィックスのボンドカー/アストンマーティンDB5にはイギリス流通版とアメリカ流通版が存在する。どちらもリリースは1966年末から1967年にかけて、ほぼ同時に市場に出回ったと思われるが、イギリス・エアフィックスとアメリカ・クラフトマスターそれぞれのカタログへの記載時期は、クラフトマスターつまりアメリカが先行している(1966年版)、

『CARSMEET WEB』より 引用)

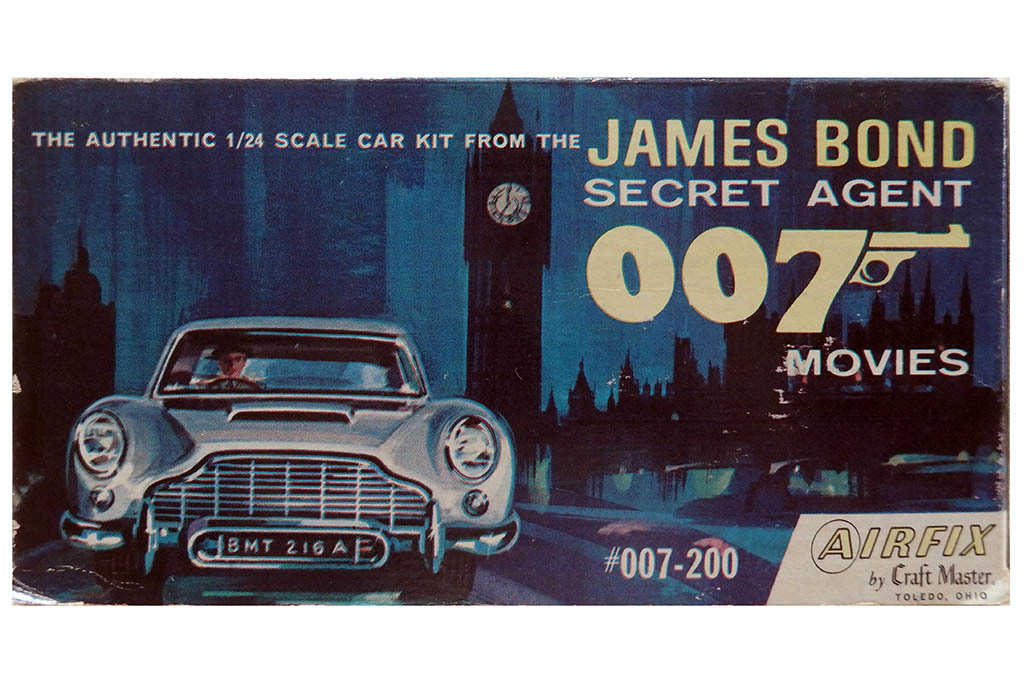

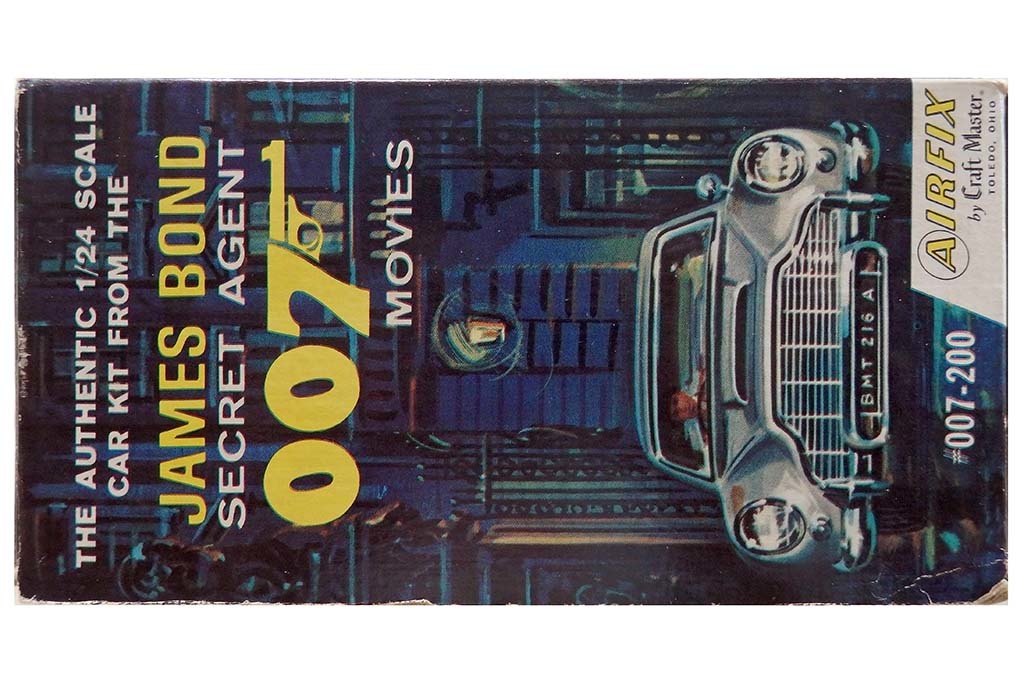

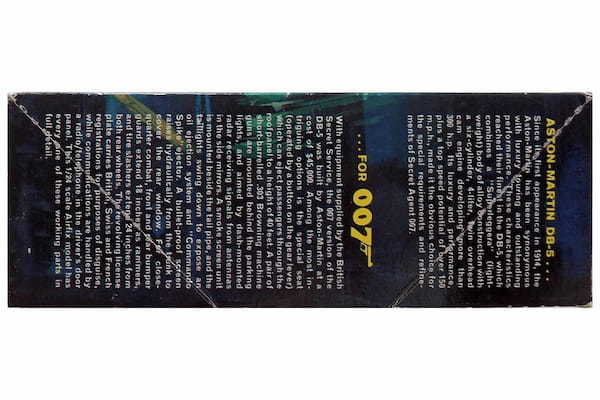

(画像=エアフィックス・バイ・クラストマスター名義のアメリカ流通版ボンドカーでは、箱の小口(短辺側の側面)にはフロントのイラストが描かれる。ビッグベンが背景に置かれ、いかにも他国向けに英国の題材であることをアピールする絵柄だ。品番は「007-200」というたいへん茶目っ気あふれる番号。これは同時に、通常のクラフトマスター/MPCの製品群から孤立した品であることも示している、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=反対側の小口は、同じく正面のイラストながらレイアウトが縦になっている。店頭での製品の置かれ方に配慮したものであろう。なお、エアフィックスのイギリス流通版ボンドカーに割り振られた品番は823。この820番台というのは、他はすべてMPC金型の1967年式カープラモばかり。ダッジ・チャージャー(826)、ポンティアックGTO(827)、フォード・マスタング(828)。821はMPCギャングバスターズ・シリーズの'28リンカーンだ、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=クラフトマスターを経由して輸入されたMPC製品に割り当てられたはずの品番に、ひとつだけエアフィックス・オリジナルの金型の製品が交じるとは管理上考えにくく、これもボンドカー=MPC金型であることを裏付ける強力な根拠となっている。画像は箱の側面、実車のDB5とボンドカーについての解説が書かれている、『CARSMEET WEB』より 引用)

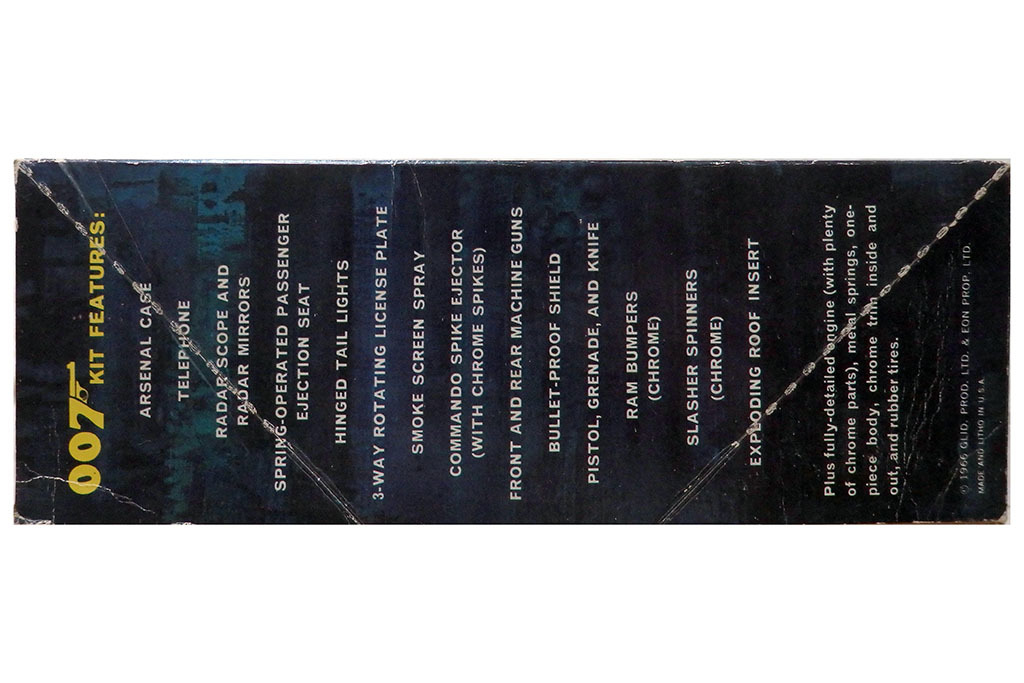

(画像=反対側の側面にはキットの特別フィーチャーとして、ボンドカーとしての特殊装備の数々が列挙されている。右端には映画の権利標記だけでなく「MADE AND LITHO IN U.S.A.」とある。つまり「製造・印刷:アメリカ合衆国」という訳で、このキットの設計・製造の主体がクラフトマスター側であると見る際の傍証とも言えよう。もちろん、中身ではなく箱のみについての標記とも考えられるが……。なお、イギリス流通版の箱に原産国標記はない、『CARSMEET WEB』より 引用)

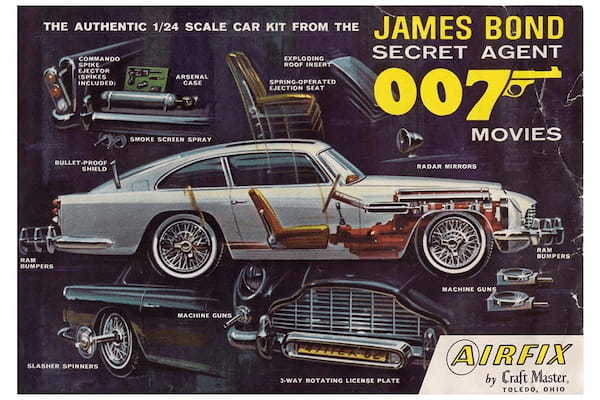

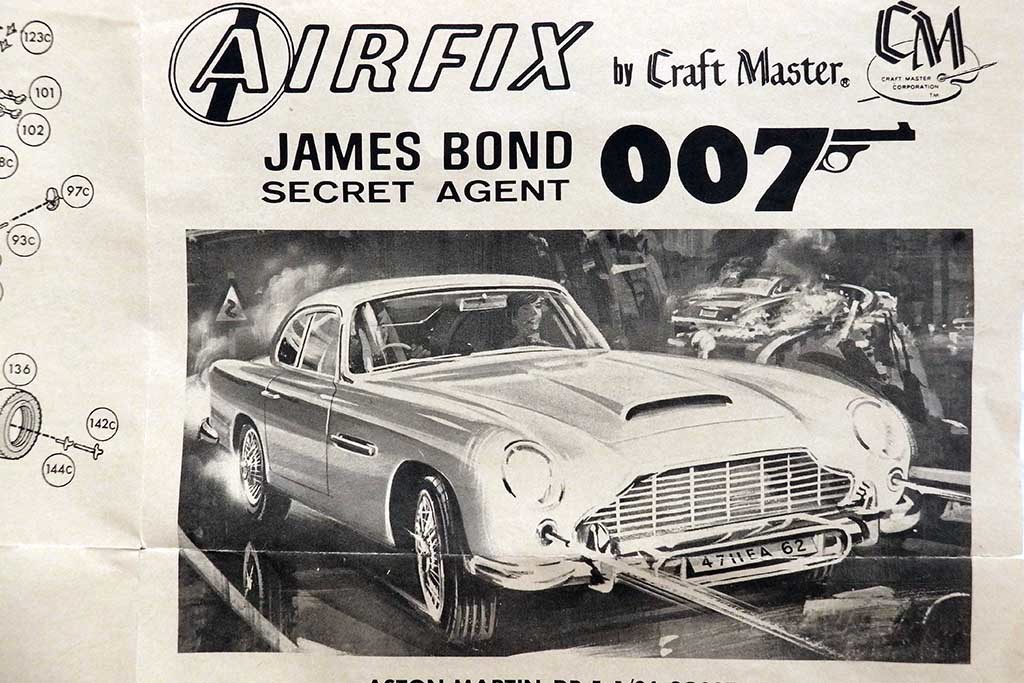

(画像=これは箱の中に同封されているリーフレット、キットに満載されているギミックの紹介である。ここにも「by Craft Master」の文字が大きく入れられているのが、改めて見ると違う意味で浮かび上がってくるようだ、『CARSMEET WEB』より 引用)

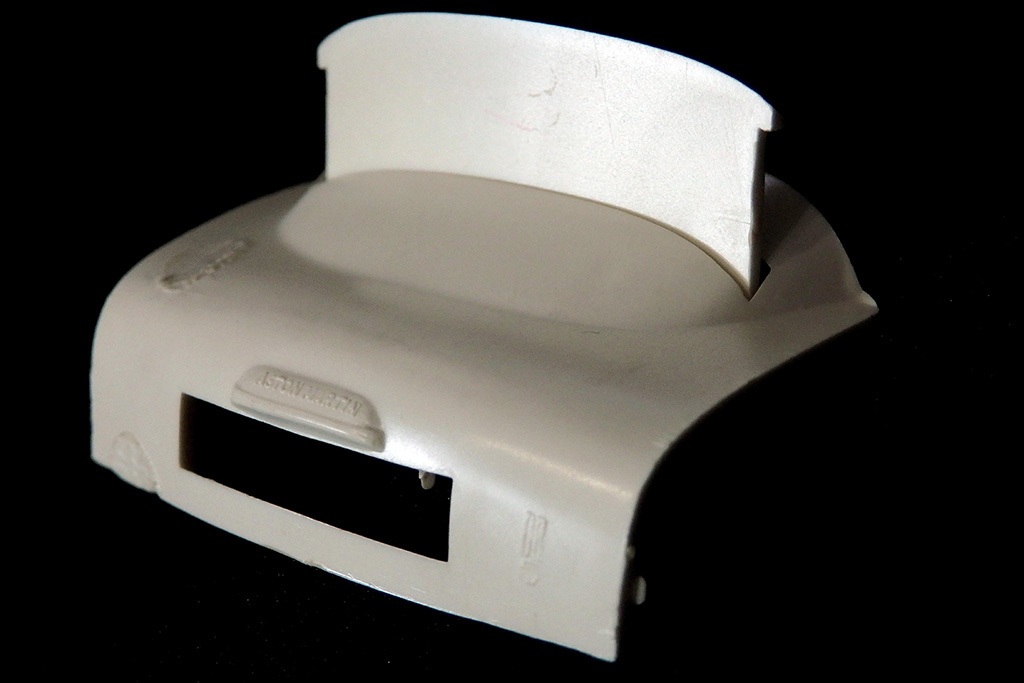

(画像=キットのボディーにエンジンフードやルーフ、トランクフード、グリルのパーツをはめた状態。DB5を再現したモデルとして今なお優れたものであるが、当時のエアフィックスに、独力でワンピースボディーを含むモダンなカープラモを難なく開発することが可能であったとすれば、1964年にヒットを記録した映画『ゴールドフィンガー』から2年も遅れてキット化がなされた理由はなんだったろうか?、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=また、そのあとエアフィックス独自のカープラモが続かなかった理由は?――すべては「金型はMPC製だった」ことでおおむね説明がつく。1969年に行われた金型改造(007要素の除去とDB6への改修)も、そうしたノウハウがあると考えられるのは、エアフィックスではなくMPCの方だ、『CARSMEET WEB』より 引用)

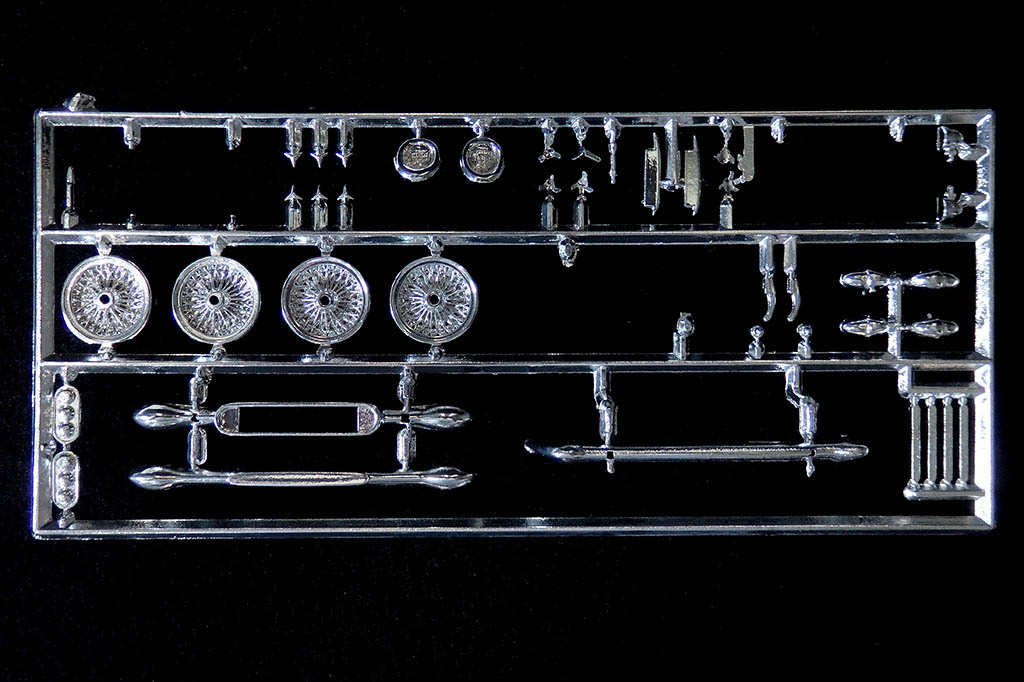

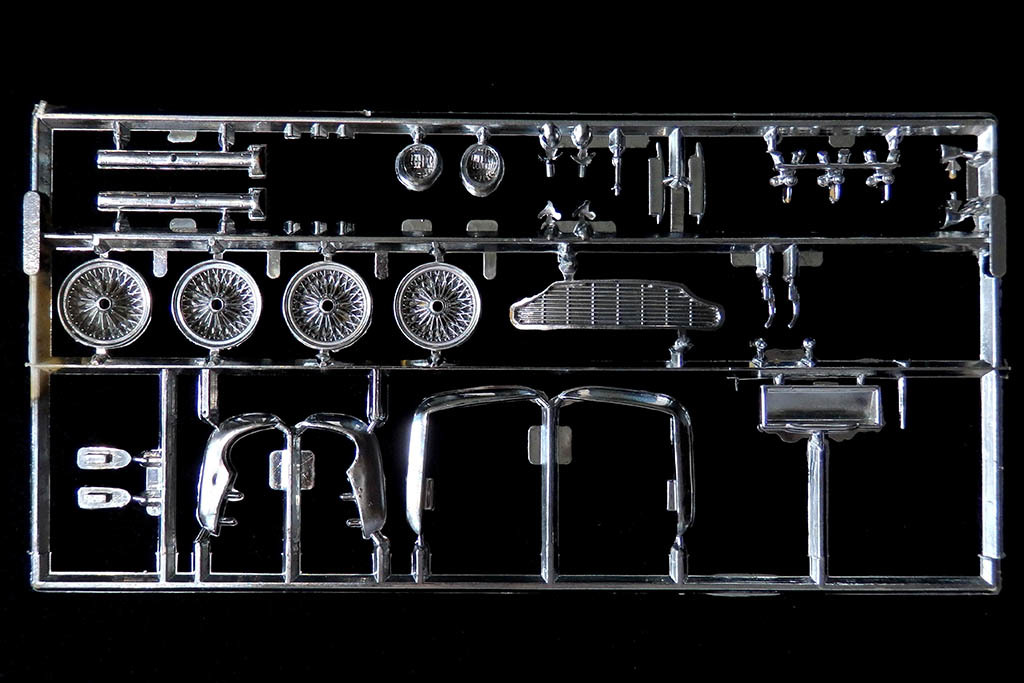

(画像=一部パーツは取り外されているが、綺麗な状態が保たれているメッキパーツ。この連載で見てきた様々なアメリカ製アニュアルキットの姿が、ここに透けて見えるようである、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=ここからはボンドカーならではのパーツを少し寄りで見ていこう。これはメッキパーツのスパイク(撒菱)だ。クラフトマスターはエアフィックス金型による1/72スケール航空機のキットを何点か、エアフィックス・バイ・クラフトマスター名義でアメリカ流通させているが、このときキットには(軍用機キットにはかなり不似合いな)クロームのカスタマイジング・パーツが付属していた、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=そうしたことも考え合わせると、クラフトマスターがエアフィックス製品のアメリカ流通業者に過ぎないとする従来の説には、やはり強い疑問が残る。これはフィギュア2体、もちろん向かって右がシートと一緒にばね仕掛けでイジェクトされる方である、『CARSMEET WEB』より 引用)

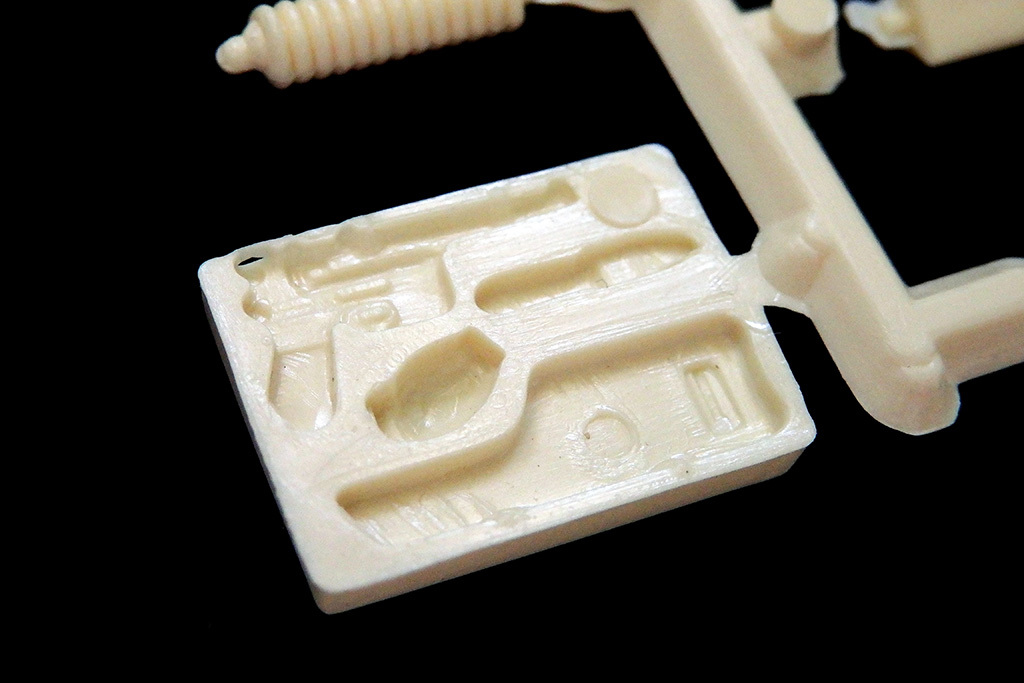

(画像=これはリアシート後ろに置く武器ケースで、中に収まるナイフや拳銃は別にパーツが付属する。映画『ゴールドフィンガー』は1964年に公開されるや空前の大ヒットを記録、同年に発売されたボンドカーのダイキャストミニカーもまた累計380万個を超えるヒットとなり、一躍コーギー・トイズの名を世間に知らしめた。これをプラモデルメーカーが放っておく手はなく……、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=ボンドカーのプラモデルにも同様の可能性は開かれていたが、映画とタイミングを合わせてキット発売にこぎつけたオーロラと違い、エアフィックスにはライセンス・ビジネスの経験そのものが決定的に欠けていた。写真は武器ケース内に収める拳銃で、007と言えばのワルサーではなく、モーゼルのようだ。説明書にはパーツ名「リボルバー」と書かれているが、もちろんリボルバー(回転式拳銃)ではない、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=これはトランクフードに防弾シールドを組み合わせた状態。MPCには当時、ワンピースボディーを含む金型制作技術とともに製品化ライセンス交渉のノウハウが競合他社に抜きん出て蓄積されていた。こうしたソリューションを(主に海外の)模型メーカーに提供するビジネスモデルの中心にあった窓口企業がクラフトマスターであり、ゼネラル・ミルズが買収する前から続くペイント・バイ・ナンバー事業のイメージは、そうしたOEM事業に必要な秘匿性の確保に一役買っていた、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=そして、製品化ライセンスをめぐる交渉の現場に派遣されるエージェント(代理人)といった機能もクラフトマスターの「サービス」に含まれていた可能性がある。エアフィックスがこれを利用してボンドカーのキットをものにしたと見るのは決して無理筋ではない。交渉相手がエージェントを信用して話に応じるかどうかはエージェントのバックボーンが物を言う――さながら『ゴッドファーザー』のエピソードだ。写真は回転式ナンバープレートのベースパーツ、『CARSMEET WEB』より 引用)

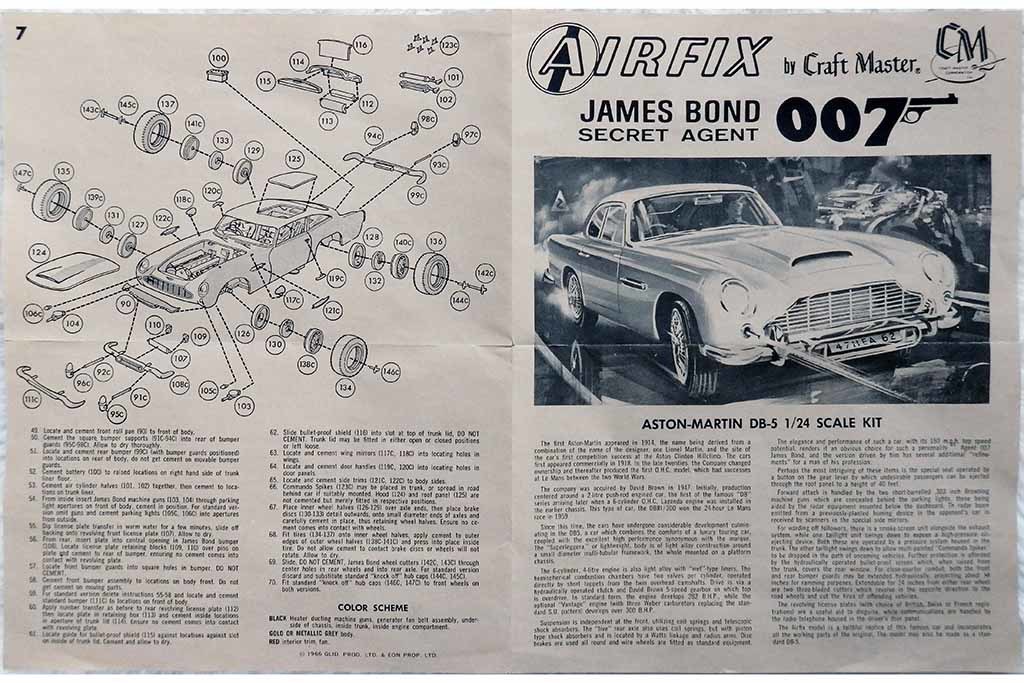

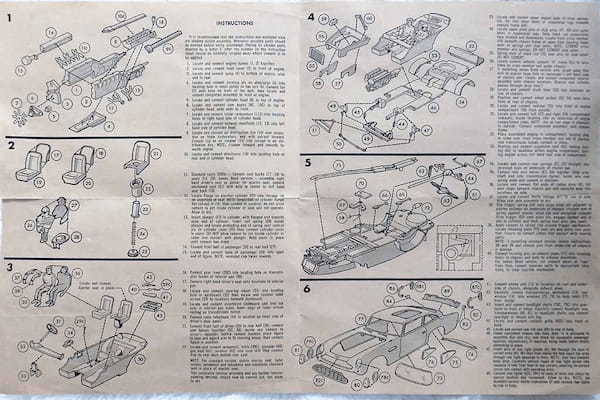

(画像=これはキットに付属する説明書。もちろん英国版のものとは異なるが、使用されている線画は共通である、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=タイトル部分には、エアフィックスのロゴとともに、クラフトマスターのそれがほぼ対等の存在感を持って配されている。しかも、頭文字「CM」とパレット・絵筆を組み合わせたシンボルマーク入りで。単に米国用パッケージを用意した輸入販売元というだけではない、それよりももっと深いところでこの製品にクラフトマスターが関わったのだ、箱の表面でそれをアピールすることはできないが……という、自負と誇りをここに見る思いがする、

『CARSMEET WEB』より 引用)

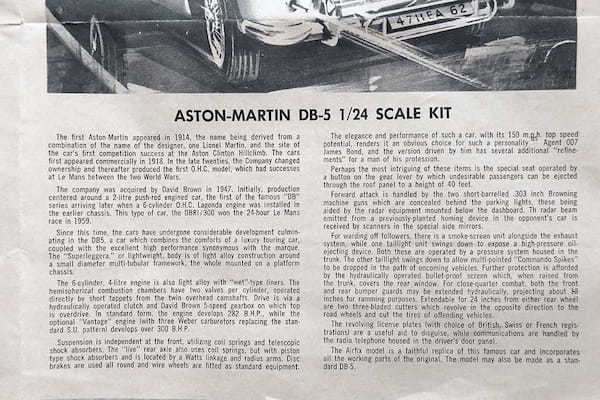

(画像=イラストの下には実車(アストンマーティンDB5、ボンドカーの双方について)の解説が掲載されている。箱の側面にあったものと内容的にはかぶるが、もちろんこちらの方が文章量は多い。箱側面と同様に、このモデルはそのDB5ボンドカーの忠実な再現であると結ばれているが、スタンダードなDB5としても組めるという一言が足されている、『CARSMEET WEB』より 引用)

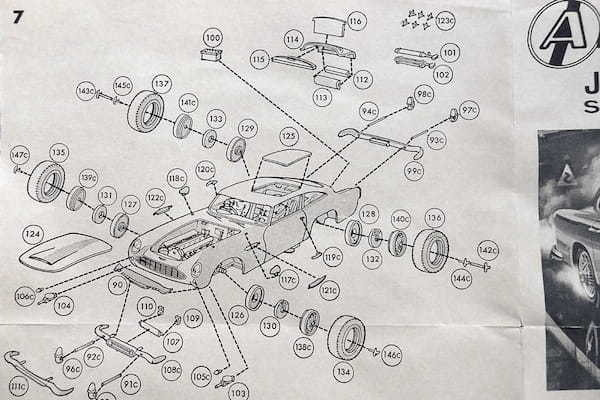

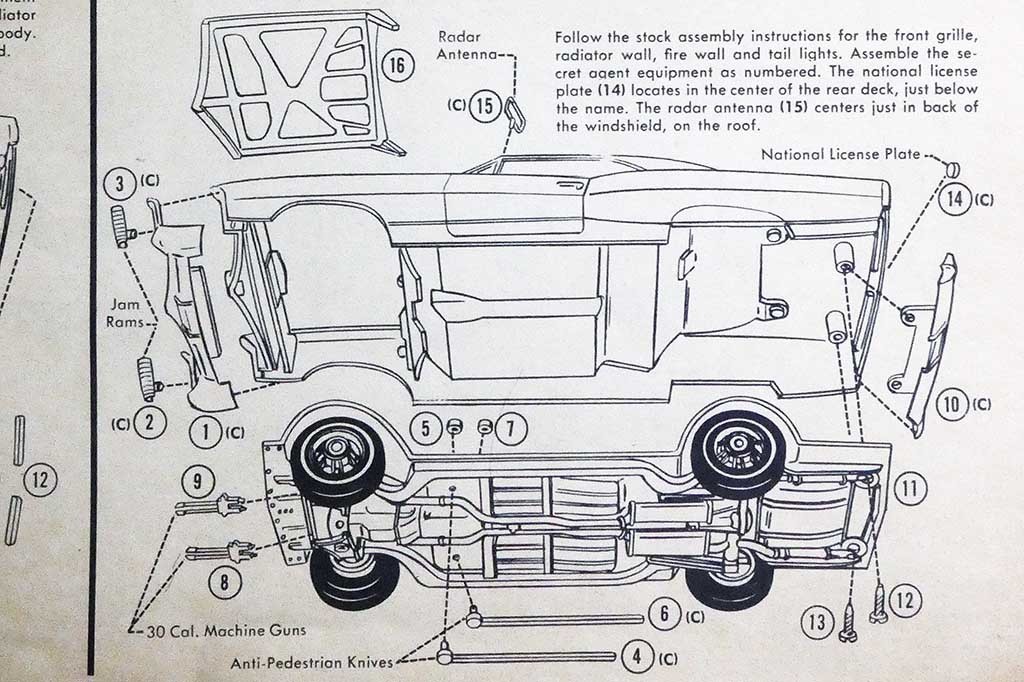

(画像=このように、取り付けるべきパーツがワーッと一斉に描かれているのは、アメリカというよりヨーロッパ的な感覚かもしれない。レイアウトは異なるものの、英国版の説明書にも同じイラストが使われていることは前述したが、英国版ではパーツの取り付け位置を示す破線の描き込みがない、という違いがある、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=内側のページ。パーツナンバー(と言うより取り付け番号)を白丸で囲い、メッキパーツには「C」(=クローム)を付ける点、またイラストそのものも特に工夫なく全てをフラットに描いている点など、やはりMPCの説明書と共通する要素は多いようだ、『CARSMEET WEB』より 引用)

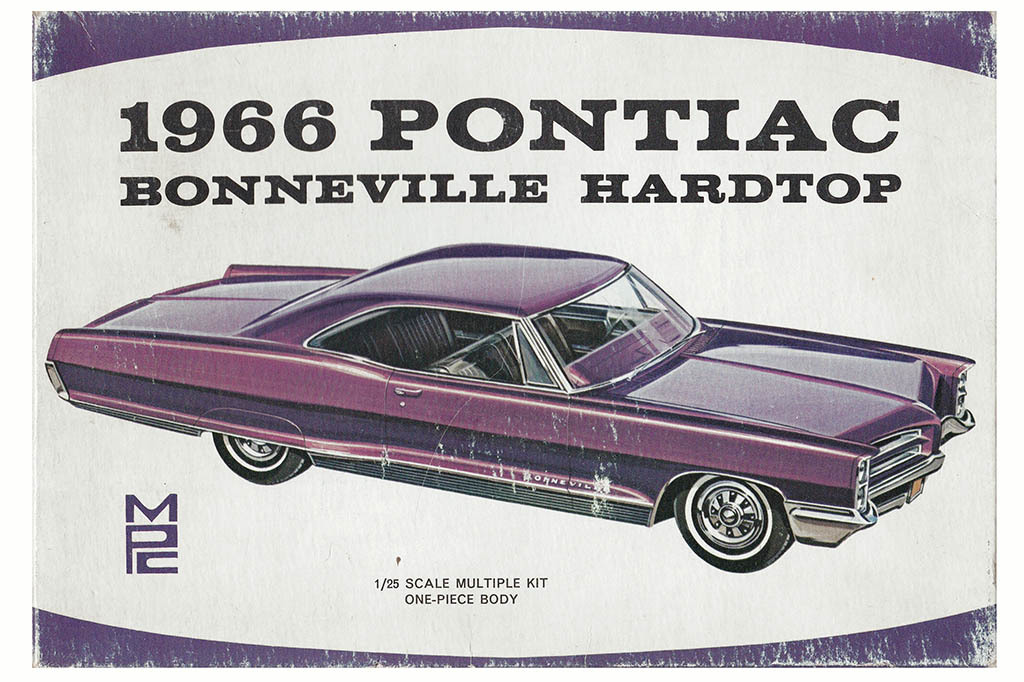

(画像=さて、このようにクラフトマスター/MPC/ジョージ・トテフの影をエアフィックスのボンドカーに探ってみると、思い出されるキットたちがある。このポンティアック・ボンネビルもそのひとつである、MPC製アニュアルキットの1966年型車だ。それはなぜかと言うと、ご記憶の方も少なくないだろう……、『CARSMEET WEB』より 引用)

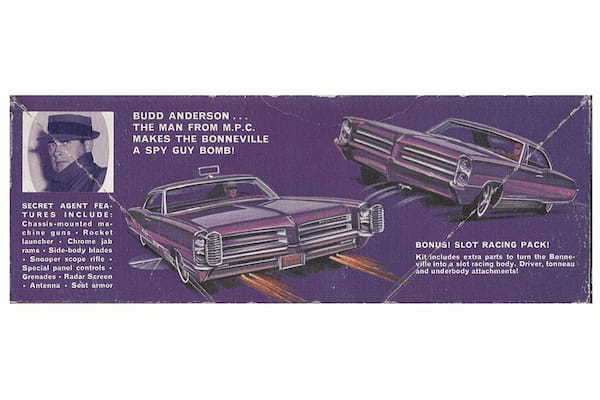

(画像=このように、3 in 1の仕様のひとつとしてスパイカー仕様が含まれていたからである。こうした点が、エアフィックスがボンドカーのキット化を委ねる相手を選ぶ際に有利に働いた、と推測するのは穿ちすぎであろうか。アニュアルキットのリリース時期を考えると、MPCによるスパイカー仕様入りのポンティアックやダッジは、ボンドカーよりおよそ1年先行していたことになる、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=このポンティアックには、このように可動ギミックも採り入れられていた。考えてみれば、こうしたギミック導入(車両本体にとどまらず、自転式ディスプレイベースなどもあった)のノウハウも、MPC/クラフトマスターが当時他より一歩抜きん出ていた要素ではあるまいか、『CARSMEET WEB』より 引用)

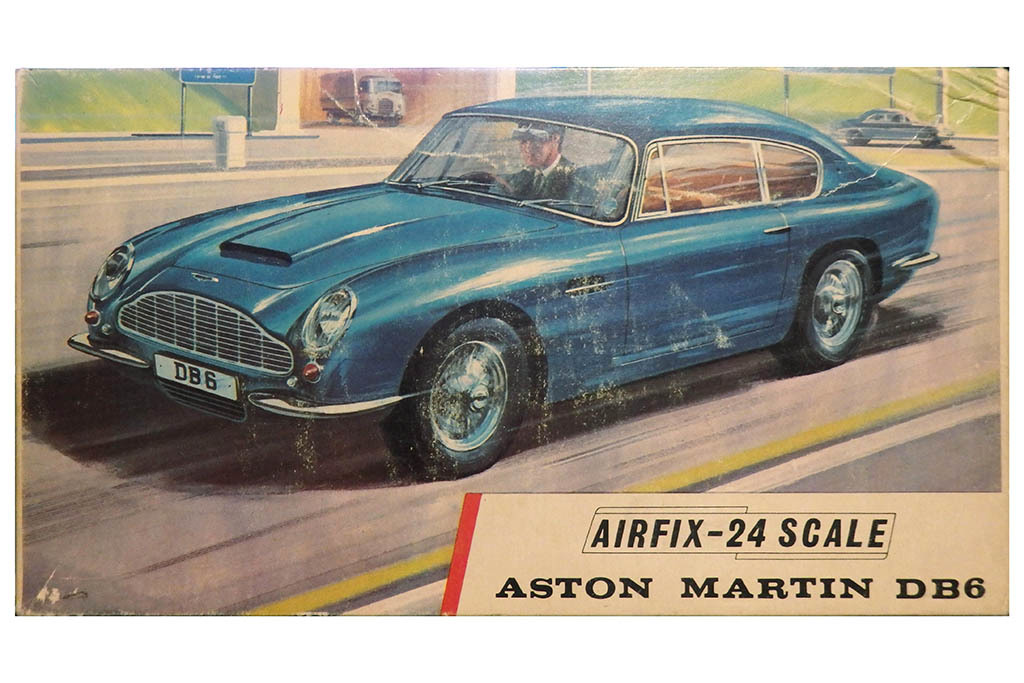

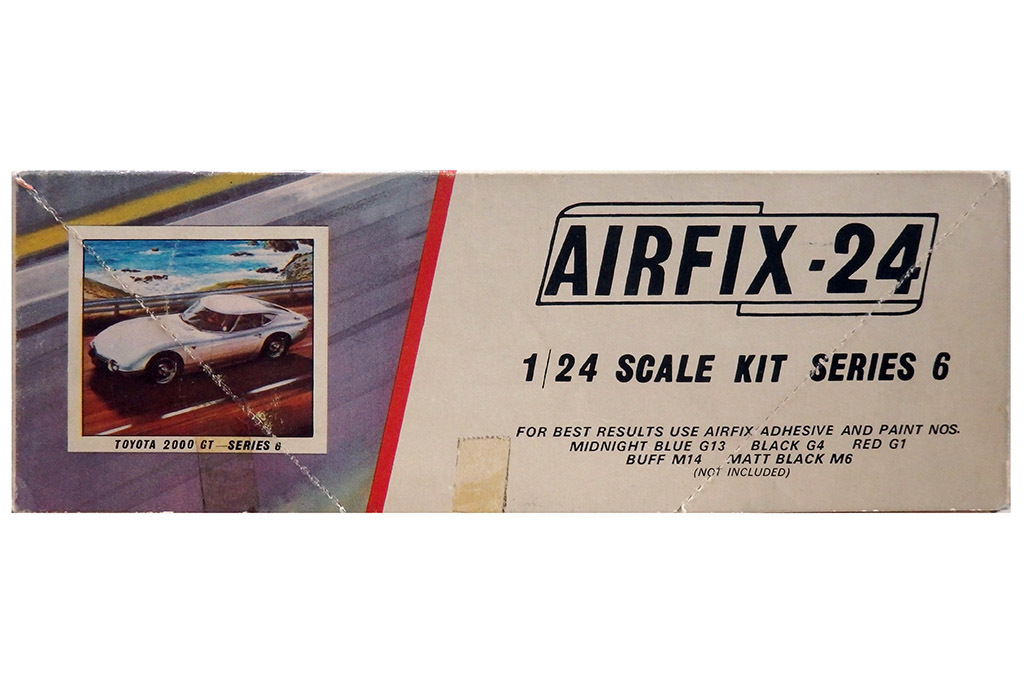

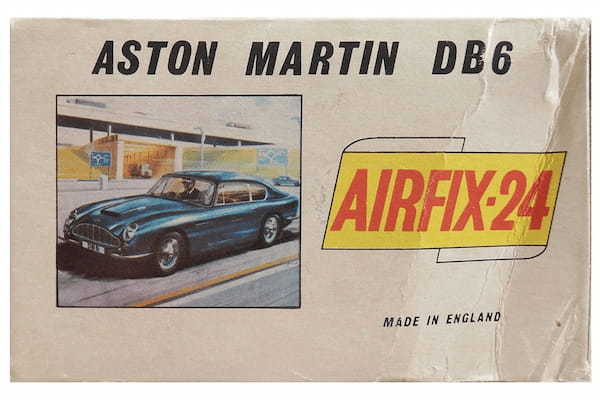

(画像=話はアストンマーティンに戻る。ボンドカーの要素を金型から取り除き、さらに実車同様のボディー形状の改修などを行って、1969年にエアフィックス・MPC両社からDB6のキットが発売された。これはエアフィックス版である、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=側面には、同じくボンドカーであったトヨタ2000GTが紹介されている。こちらもボディーが改修されて、コンバーチブルから標準のクーペへと様変わりを遂げていた、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=箱の小口。先述の通りボンドカーのキットにはなかった「MADE IN ENGRAND」の文字が、この種の標記としては大きめに入る。これを信用するなら「ではこのとき金型はイギリスへ?」という疑問も浮かぶが、これはやはり箱についての標記を製品自体に及ぶものと思わせる意図で書き入れられたものではなかろうか。なぜボンドカーのキットにこの標記はなかったのか、その疑問の方をここでは重視したい。なお、反対の小口には品番「642」が記されている、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=DB5よりもグリーンハウス後端がスクエアな形状となり、リアピラーも末広がりの太い形となったボディー。本連載の読者であれば周知のとおり、アメリカンカープラモの歴史は金型改造の繰り返しでもある。1960年代前半の段階でマルチピースボディーの1/32スケール袋入りカーキットしか用意できなかったエアフィックスが、これだけ手慣れた金型改造をやってのけたとは、ちょっと信じがたい、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=リアエンドも実車同様、コーダトロンカ形状に改められている。DB6のアメリカ国内発売がエアフィックス・バイ・クラフトマスターではなくMPCバッジとなっている点も注意すべきだ。amtバッジ下での優先流通を許したMPC金型の先例(トニオッティのキングTなど)からも、「ボンドカーとして務めを果たし終えたら金型制作・所有会社のバッジ下で流通させる」との契約が存在したのでは、と読者も容易に想像がつくだろう、『CARSMEET WEB』より 引用)

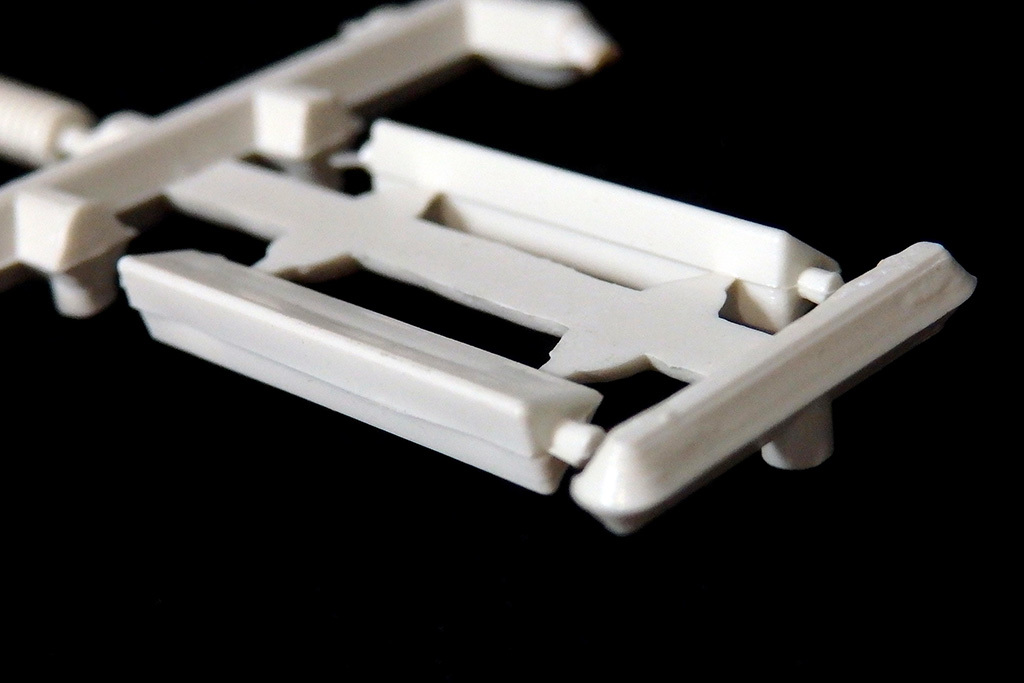

(画像=ボンドカーのそれと見比べるとよく分かるが、このメッキパーツのランナーも、金型に手を加えてDB6仕様に改めたものだ(前後バンパーが左右2分割になるなどしている)。プラモデルの金型はそう簡単に海を渡るものではない。諸々のコストを勘案すれば、必ず安くつく手段が優先される。本連載が「エアフィックスのアストンマーティン」を1/24スケールにローカライズされたアメリカンカープラモだと判断する最大の根拠はそこである、『CARSMEET WEB』より 引用)

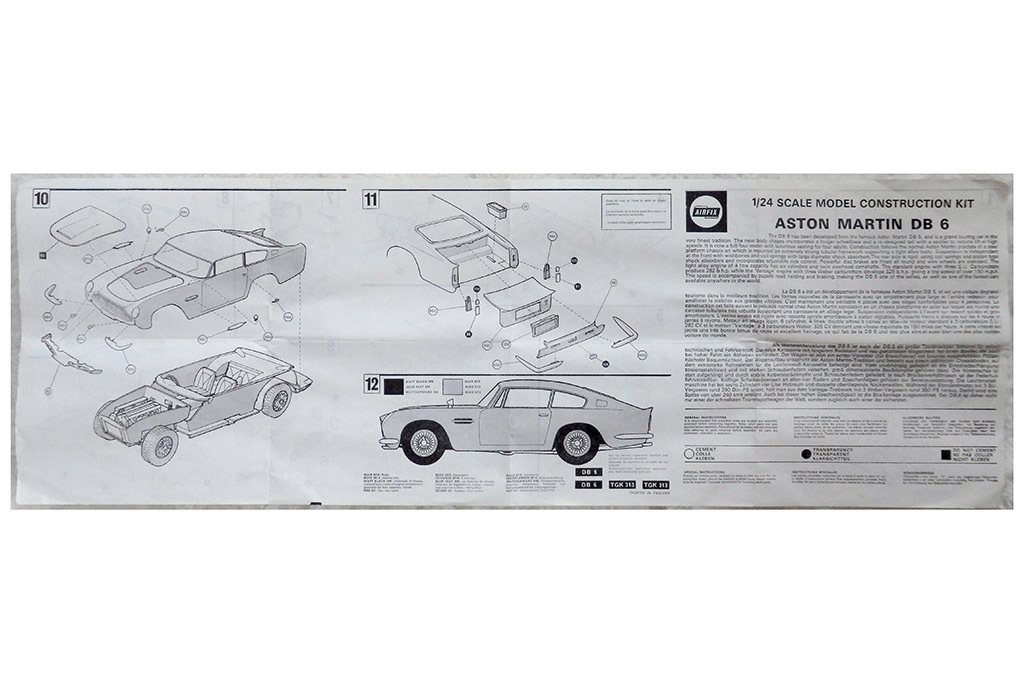

(画像=説明書は片面に3ページを印刷した合計6ページの1枚ものが、4つ折りになって同封される。トランクフードがなおもボディと別体になって内部再現がなされている。もうその必要はさほどないはずだが、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=内側のページ。もはや文章による説明は消えてしまい、イラストのみの大分シンプルなものとなった。組み立てが分かりづらいフロントサスペンション部分が拡大して描かれているのは親切である。同時期のMPCの説明書とは絵柄などのスタイルがだいぶ異なるが、この説明書はDB5のそれを基にDB6用として仕立て直されており、それがその違いの理由と考えられるだろう、『CARSMEET WEB』より 引用)

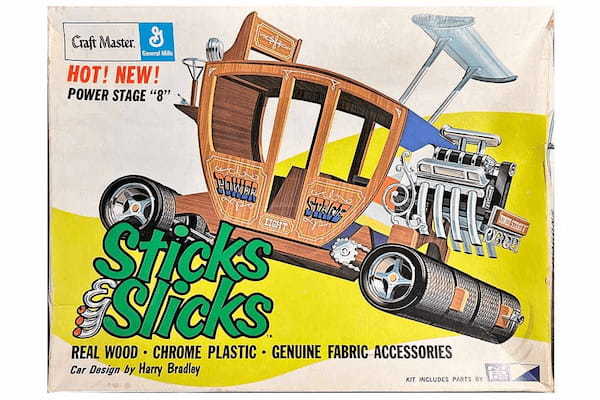

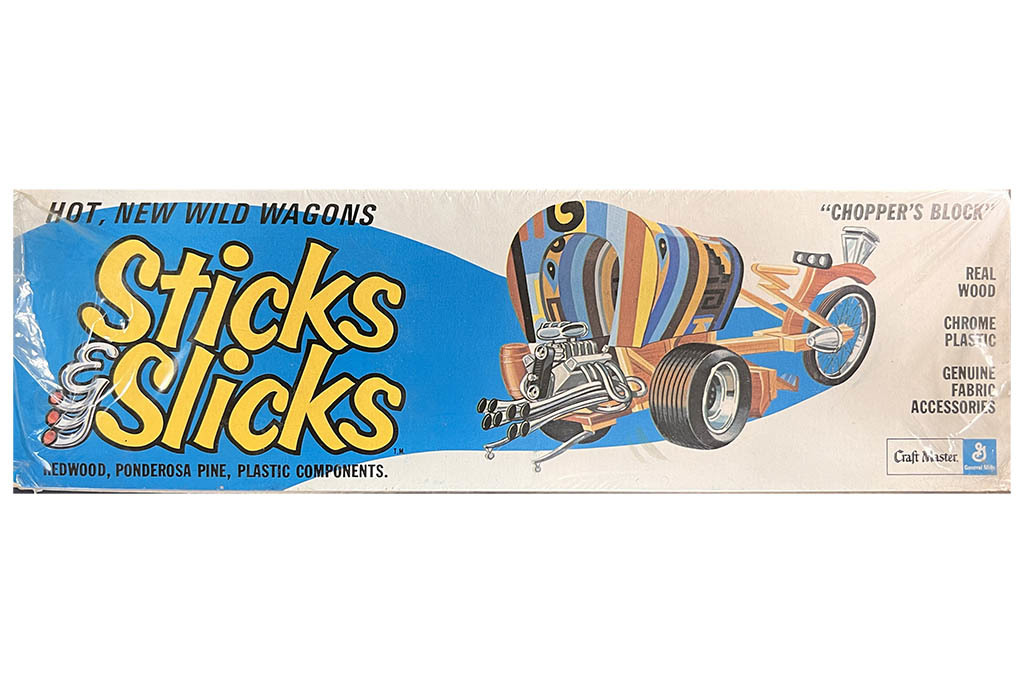

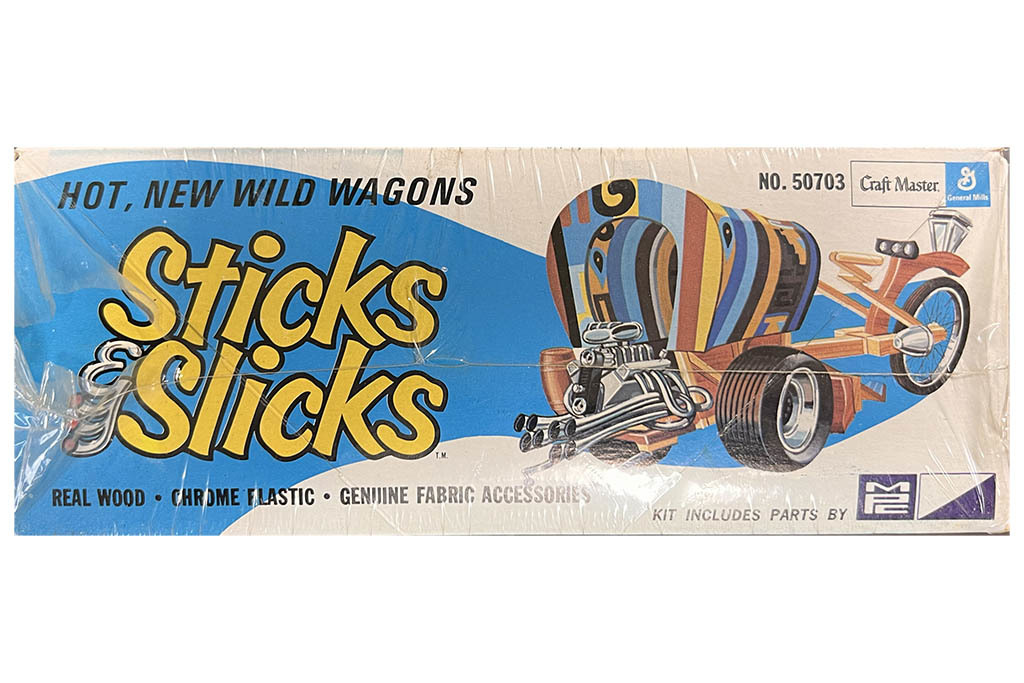

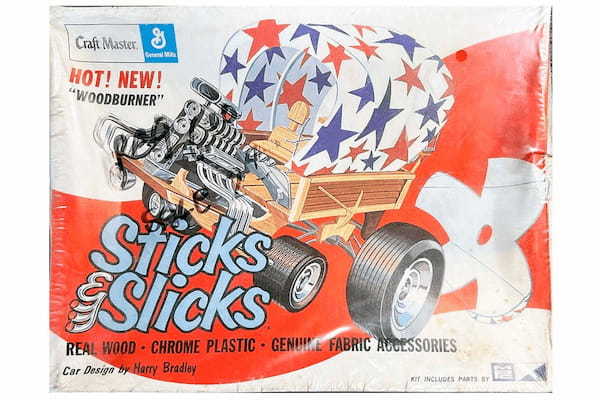

(画像=といったところで、やっと本題の1971年の話に入る。これは3タイトル存在するスティックス&スリックスのうち、今では最も入手が難しいとされるチョッパーズブロック。文字どおりチョッパースタイルのフロント部はエイプハンガーに到るまで木製で、それ自体がプラモデルには表現できないユーモアにあふれている、『CARSMEET WEB』より 引用)

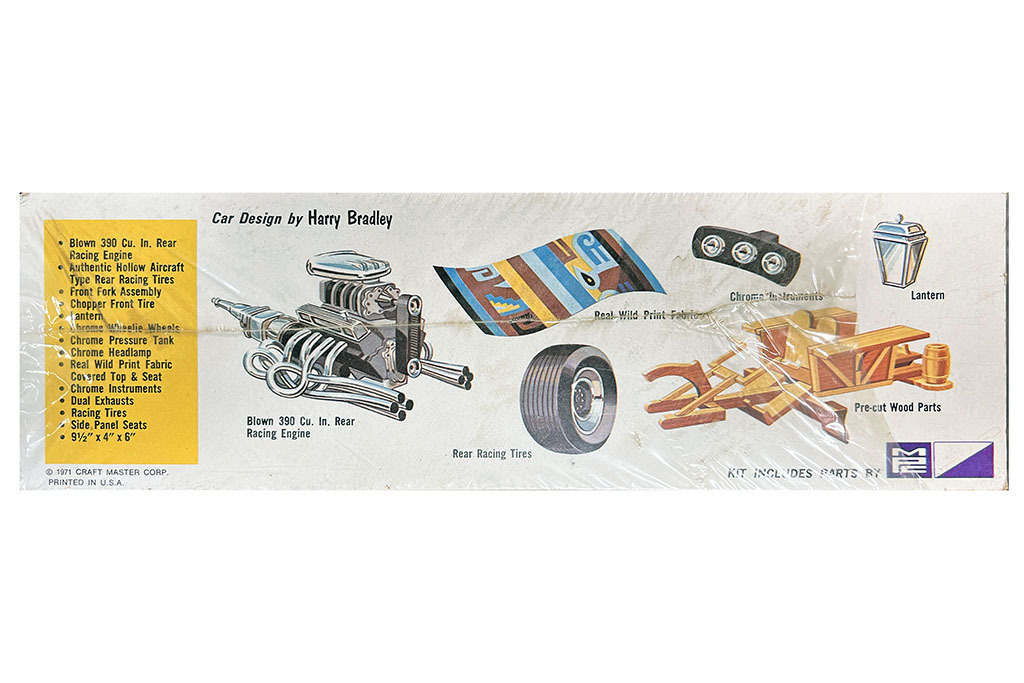

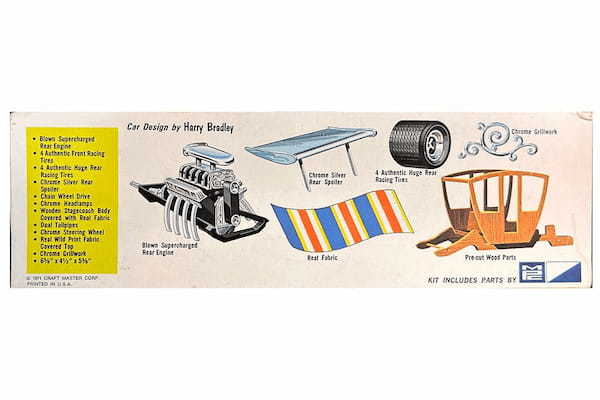

(画像=側面にはアニュアルキット同様に、特筆すべきパーツたちを紹介するイラスト。過給式の390エンジンにデュアル・エグゾースト、いかにもアメリカ然としたウッドバーナーの幌とは異なり、ナバホ・アート風デザインの幌とシート表面が“リアル・ファブリック”(本当の織物)で付属している、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=反対側の側面には、小口と同じリアスタイルのイラスト。箱がすこし光っているのは、この個体はシュリンクがかかったままであるためだ、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=箱天面のイラストではどのようにエンジンが載っているのか分かりづらいが、店頭で製品に触れる人の目に真っ先に入ったのは、この小口側だったことだろう。アニュアルキットとは違い、価格を示す数字がない、『CARSMEET WEB』より 引用)

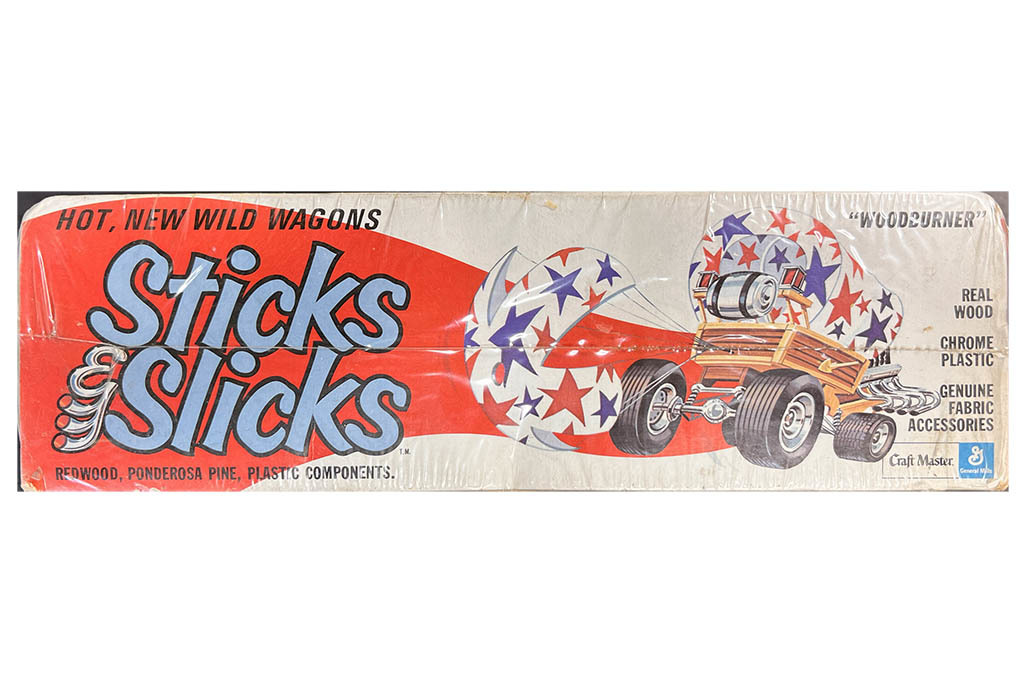

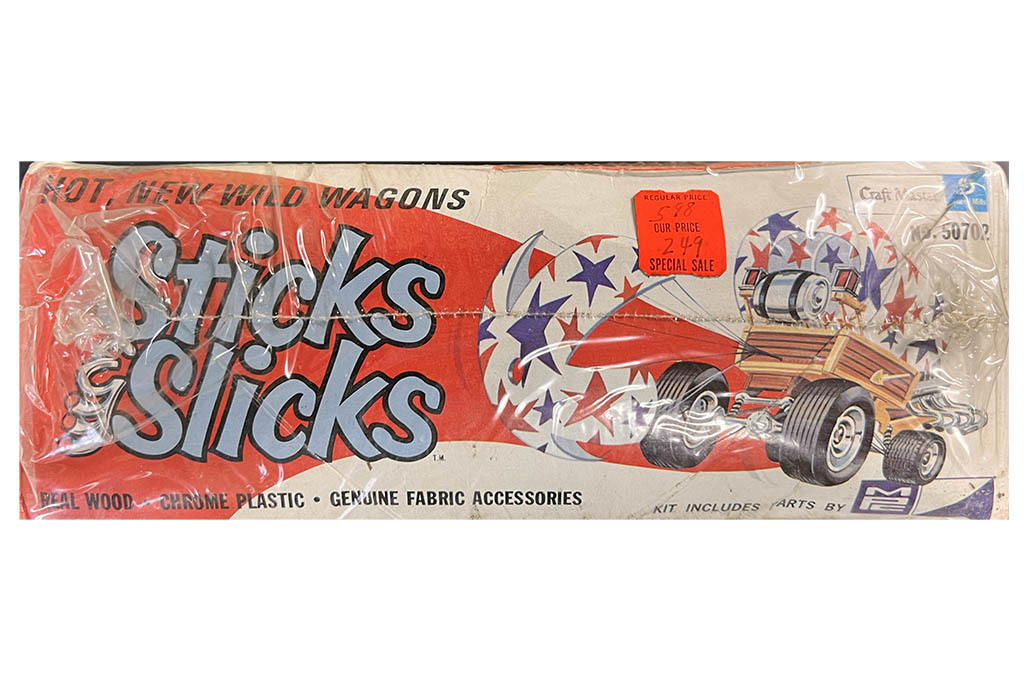

(画像=1/1スケールの「実車」が制作されたウッドバーナー。シリーズ唯一のフロントエンジン車だ。スティックス&スリックスにはMPCのロゴも入るが、これはあくまで「プラパーツはMPC製のものがセットされています」と示すためのもので、製品自体はクラフトマスター名義であることに注意したい。この個体はシュリンクの上に黒インキで何か書き込みがされている(エンジンにあたる箇所)、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=箱側面にはやはり後ろからのイラスト。クロームで覆われたプラスチックパーツはMPC金型によるものだが、エンジンは2段過給の427エンジン、ドラッグレース用のフロントホイールに航空機用のリアホイールを組み合わせ、幌と共地のドラッグシュートを設置したかなり本格的なセッティングだ。なまじ実在のドラッグマシンよりもケグ・タンク(樽型タンク)が似合っている、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=箱の小口には値札が貼られており、「標準価格:5ドル98/当店では:2ドル49 スペシャルセール」と書かれている。これが新品当時のものとすれば、価格はけっこう高めな設定だったようだ、

『CARSMEET WEB』より 引用)

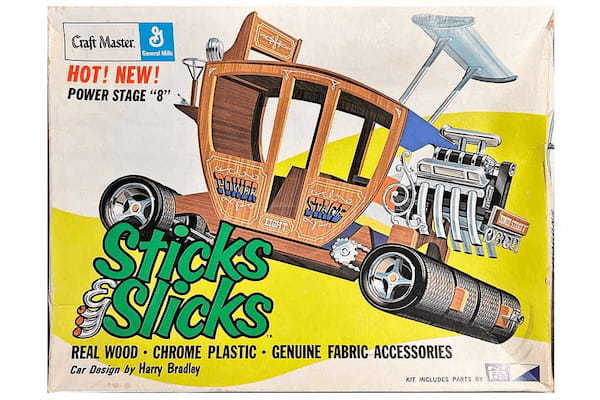

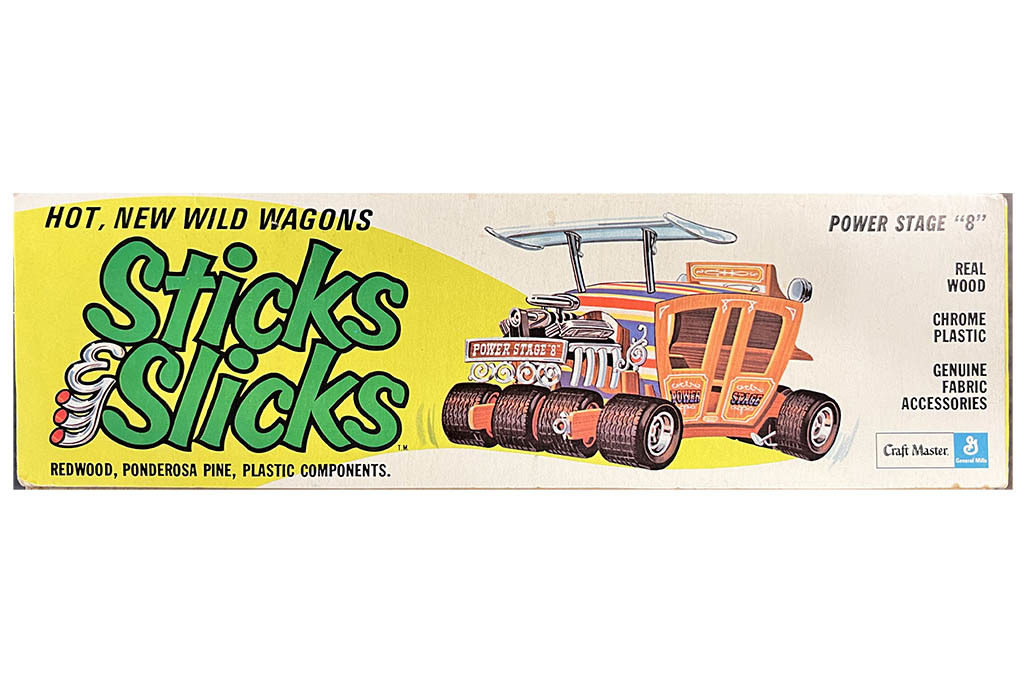

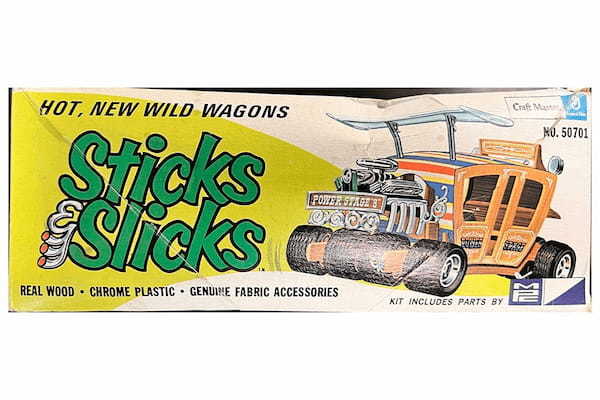

(画像=駅馬車スタイルのパワーステージエイト。4連のリアホイールをチェーンドライブし、極端なハイポジションに座る御者の背後には巨大なスポイラー、アール・ヌーヴォー風のエンジンステーがぶら下がりのテールパイプと奇妙に調和した高度なデザインだ、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=箱の側面にはやはりパーツの紹介、クロームパーツには「リアスポイラー」と書かれている。これが付くのがリアなのだから、天面のイラストも前面からの眺めではないのだ。鋳鉄製のハンギングステーを思わせるアラベスク型の飾りパーツには「クローム・グリルワーク」と書かれていて、なるほどそういう呼び方をするのかと妙に感心してしまう、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=シカゴ・フィルム・アーカイブスに収蔵されているクラフトマスターのプロモーション映像がYouTubeで無料公開されている。メイソン・ウィリアムズの「クラシカル・ガス」をBGMにペイント・バイ・ナンバーやその関連商品を紹介していくフィルムだが、3分51秒あたりからスティックス&スリックスが取り上げられる。中でも、このパワーステージエイトが大きくフィーチャーされている、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=箱の側面や小口に描かれているイラストも、このキットはリアスタイルであり、前からの眺めは描かれていない。馬のいない馬車といった体では絵にならないからであろうか、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=このキットは幸いにして(?)シュリンクがすでにないので、中身をお見せしていこう。これはプラパーツ以外の要素、すなわちプレカットされた木製パーツと、布(リアル・ファブリック)、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=これはプラ製パーツ。当シリーズのデザイナー、ハリー・ブラッドリーとジョージ・トテフの縁は、遡ることamt時代、キットのカスタマイジング・アドバイザーを務めたアレクサンダー・ブラザーズを介して始まった。この鬼才は丁度ホットウィール(本人曰く成功するとは思わなかった)を手がけたあと1969年にマテルから独立、自身のデザイン会社を立ち上げたばかりだった。アイデアと才能ある既知に手厚く、機会を逃さないジョージらしい采配といえる、『CARSMEET WEB』より 引用)

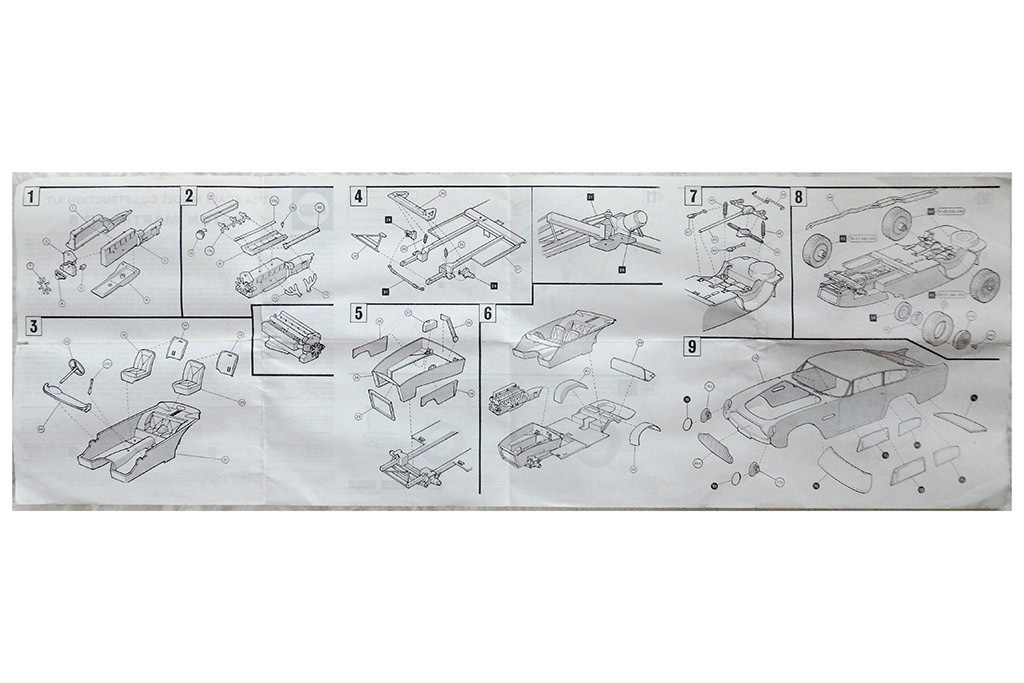

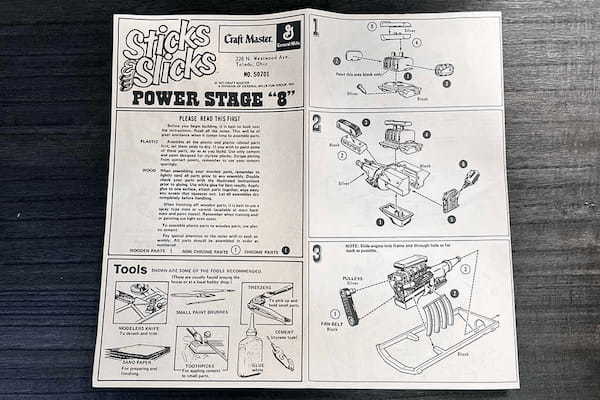

(画像=ここからは説明書を見ていこう。前置き部分では、それぞれ異なる材質、つまりプラと木のパーツの扱い方、接着法、塗装のし方などが書かれている。木製パーツは組み立て前に全て軽くペーパー掛けを行い、接着にはホワイトグルー(木工用ボンド)を使用、塗装にはスプレータイプの染料やワニスを使うこと、云々。木製部品にプラパーツを接着するにはプラ用接着剤で良いそうだ、『CARSMEET WEB』より 引用)

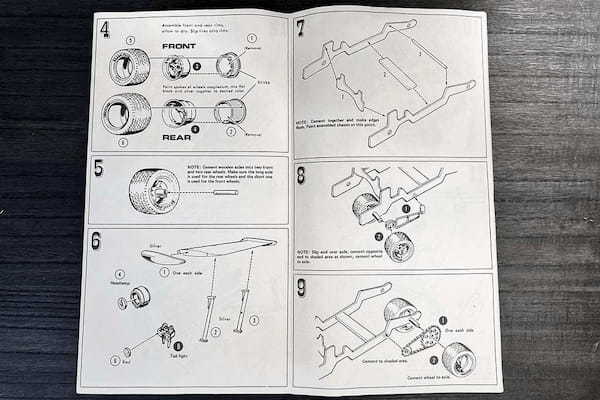

(画像=組み立ての初期段階は普通のカープラモと変わりないが、7の工程から木製パーツになってくる。ダボもホゾもない状態でこのフレームを組むのはなかなか難しそうだが、あるいは、そこをちゃんと工夫して組み立ててみよ、ということなのであろうか。釘やネジで止めるには、パーツの厚みが足らないようだ、『CARSMEET WEB』より 引用)

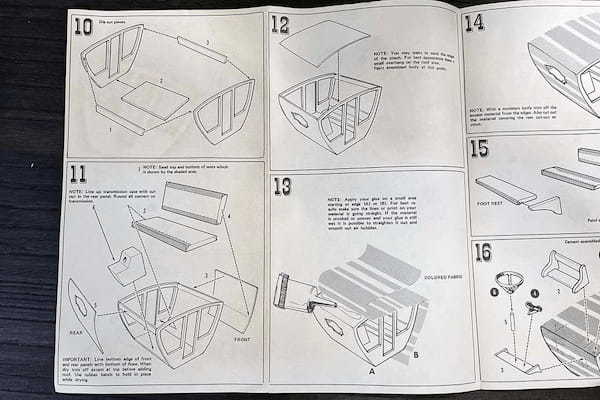

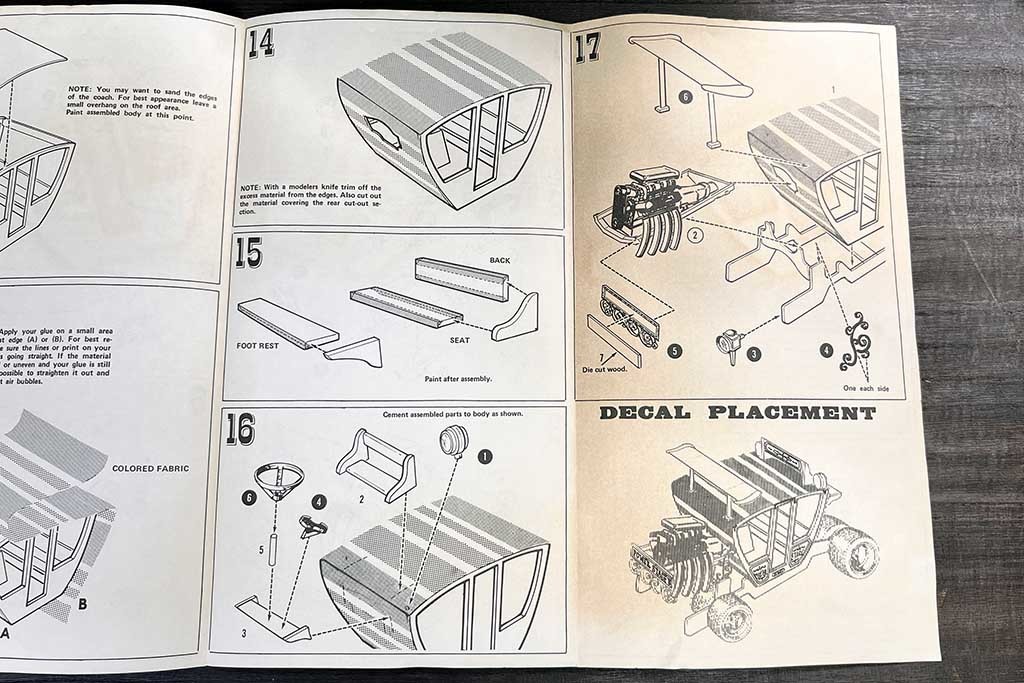

(画像=同様に、箱組みするのが難しそうなボディー。シートのパーツ(木製)は、カドを落として丸めるように指示されている。トランスミッションケースもウッドパーツだ。そして13の工程では、組みあがったボディーに布を張ることになる。ストライプが真っ直ぐになるよう注意、曲がっても接着剤が乾く前なら引っ張って修正すべし、とのこと、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=カープラモの熱心なファンには馴染みが薄いかもしれないが、ダイカットによる木製パーツを組んでいくタイプのクラフトホビーは、いまもアメリカでは非常に高い人気を誇っていて、ギローズ(Guillow's)のような専門企業も相変わらず意気軒昂だ。ウッドホビーとアメリカンカープラモの架橋を企てるのみならず、見方によってはモノグラムの前身であるコメットへの「先祖返り」ともとれる実践に踏み切って成功につなげるジョージ・トテフの姿勢には驚かされる、『CARSMEET WEB』より 引用)

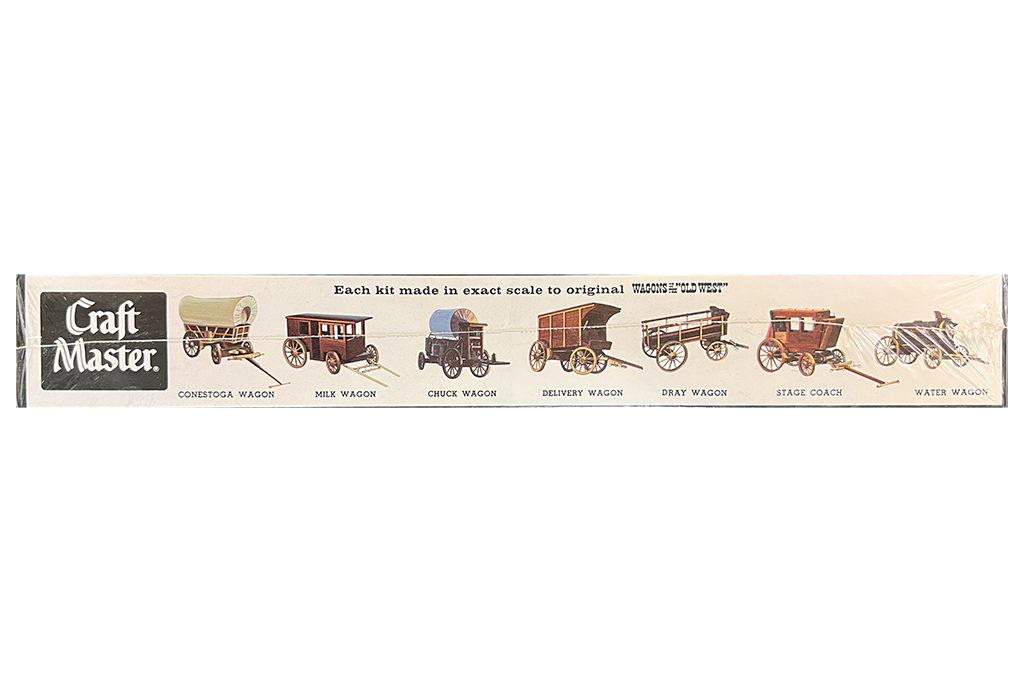

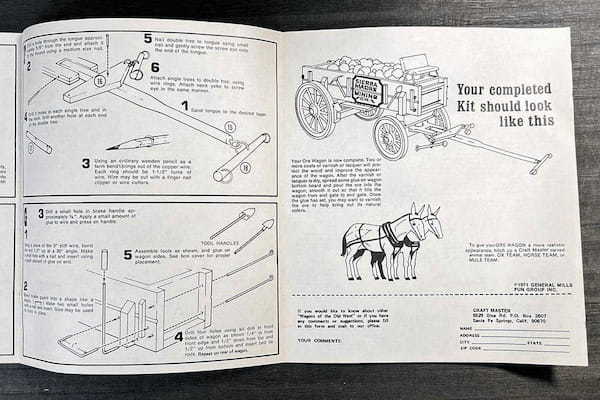

(画像=という訳で、そうしたキットとしてクラフトマスターが手掛けていた製品をご覧いただこう。「ワゴンズ・オブ・ザ・“オールドウェスト“」シリーズの、カバード・ワゴン(幌付きの荷馬車)である。正真正銘、木製パーツだけで構成されたウッドクラフト・キットだ。同社のこうした木製キットの馬車シリーズは1966年に始まったものと言われるが、この製品がいつのものかは残念ながら定かでない、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=側面のシリーズ紹介の上には「Each kit made in exact scale to original」とあり、スケールが揃えられていたことは分かるのだが、それがどのくらいの縮尺であるのかはいまひとつ不明だ(このキットは完成すると全長9インチになるという)。コネストーガ・ワゴンというのはまさに絵のような形の馬車、チャック・ワゴンは炊事用の馬車、ドレイ・ワゴンは比較的低床の荷馬車、ステージコーチは駅馬車である、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=材質にはカリフォルニアレッドウッド(スギ科)、ポンデロッサ・パイン(マツ科)その他を使用しているとのこと。「100:300」とあるのは品番らしく、とすると価格は3ドルであろうか。車輪はスポークとリムが組まれてすでに形になったパーツがセットされていた、『CARSMEET WEB』より 引用)

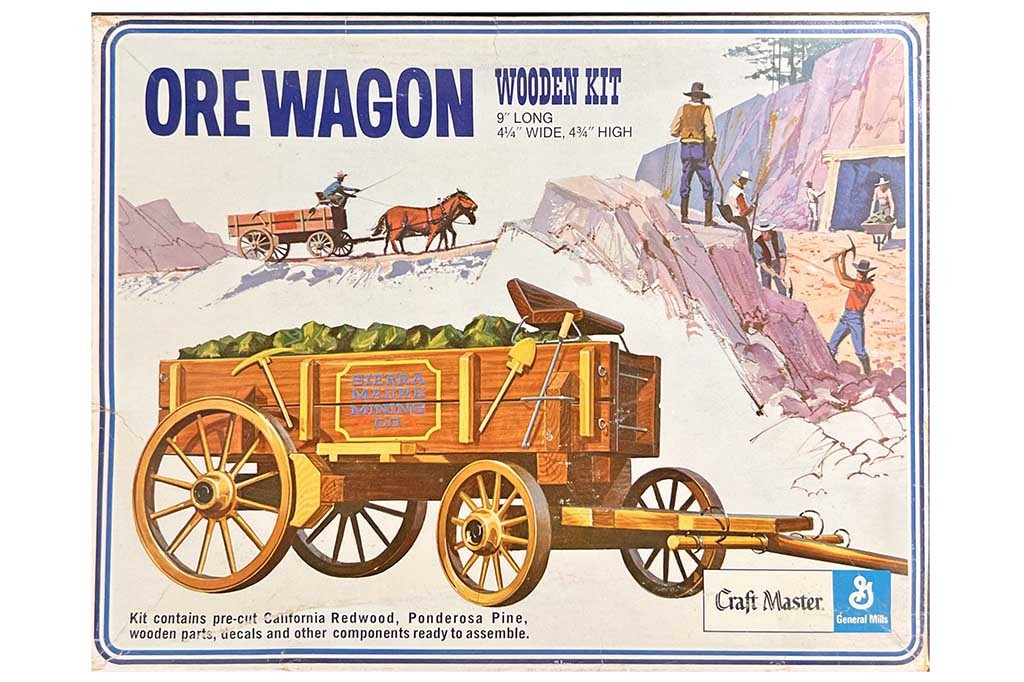

(画像=同じくクラフトマスターの木製馬車キット、オア・ワゴン(鉱石用馬車)である。このキットも「ワゴンズ・オブ・ザ・“オールドウェスト“」シリーズに属していたもののはずだが、この時期にはシリーズ名はなくなっていたようだ。イラストの車体にはシエラ・マドレ・マイニング・カンパニーと、いかにもそれらしい社名が書かれている、『CARSMEET WEB』より 引用)

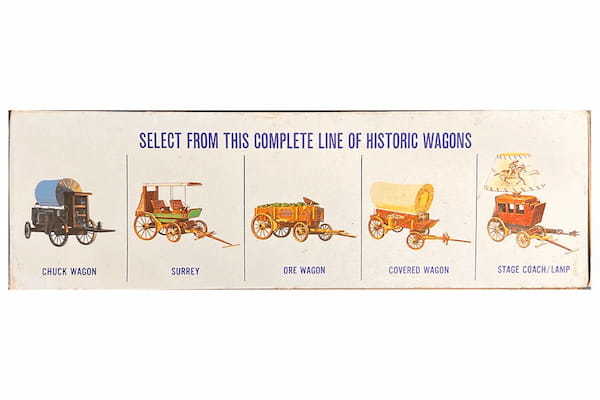

(画像=ほぼ正方形の箱のため、どちらが側面でどちらが小口が分かりにくいが、側面にはやはりシリーズ(その名が銘打たれてはいないが)が紹介されている。サリーは軽量のドアなし馬車、ステージコーチ/ランプはそういった車両があったわけではなく、素敵なインテリア小物としてランプと合体させられてしまったもののようだ、『CARSMEET WEB』より 引用)

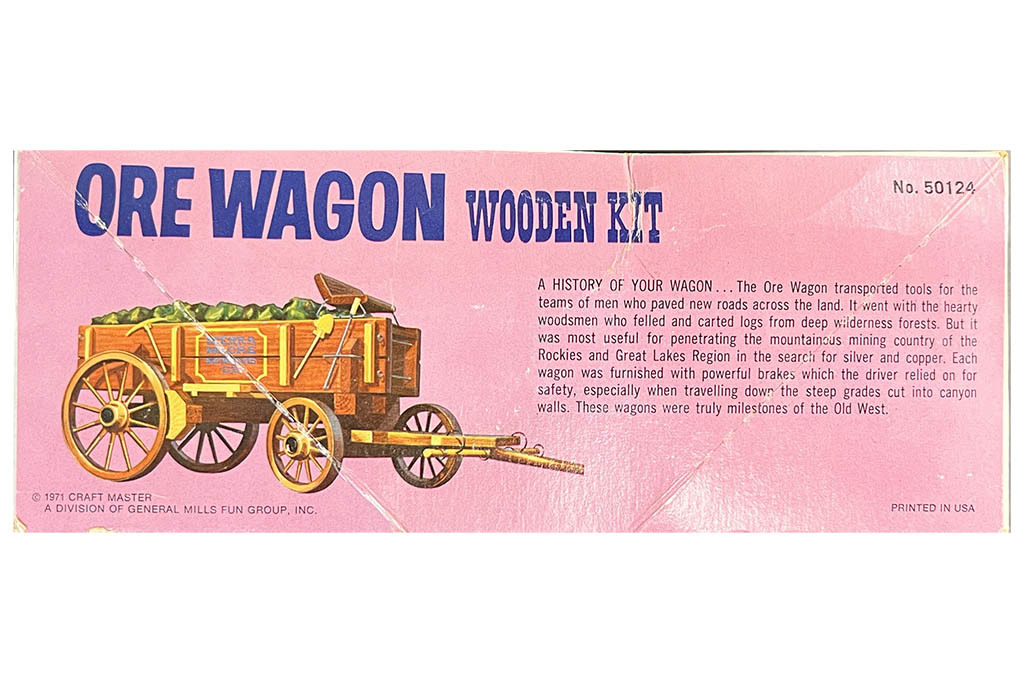

(画像=反対側にもシリーズの紹介。サーカス・ワゴンはわざわざ説明する必要もないであろうが、その奇天烈に装飾された車体が魅力的だ。カバード・ワゴンもランプ付きにアレンジされてしまったようだが、右端にはただのステージコーチがあるところを見ると、ランプなしの状態でも健在だったようである、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=小口のように見えないが小口である。下に「ⓒ1971」とあり、まさに今回のテーマである1971年の製品と言ってよいだろう。してみるとやはり、「ワゴンズ・オブ~」シリーズはそれより数年前のものと思われる。逆にこちらの箱には、価格と思われる数字の記載がない。右にはオア・ワゴンについての解説があり、銀や銅の採掘に使用されていたこと、またその用途から強力なブレーキが備わっていたことなどが述べられている、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=これがこのキットの中身である。半透明の袋に入った状態でも、前述の通り2種類の木材が使い分けられていることが分かるだろう。また先に述べた通り、車輪は車輪として組まれた状態のパーツがセットされている。箱絵に描かれているシエラ・マドレ・マイニング・カンパニーの社名もデカールが付属する、『CARSMEET WEB』より 引用)

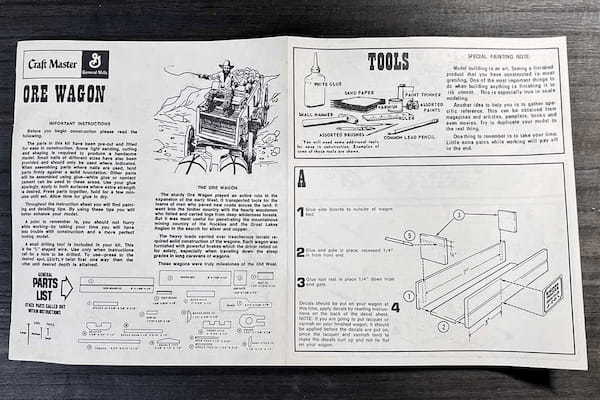

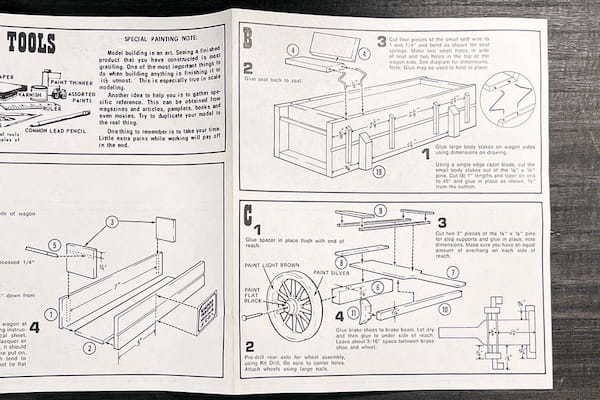

(画像=説明書であるが、右ページのSPECIAL PAINTING NOTEが興味深い。「模型作りはアートです。作り上げた作品を見る時の満足は格別なものです。何かを作るとき最も重要なことのひとつは、その限度めいっぱいの結果を得ること。スケールモデルではこれは特に真実です。もうひとつ大事なのは資料集め。雑誌やパンフ、本、映画だって役に立ちます。あなたのモデルが現実と重なるよう努力してみましょう。さらに覚えておくべきは、時間をかけることです。ちょっとした余計な骨折りが、最後には対価となってかえってきます」、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=Aの工程で組み立てた車体にシートを取り付けるわけだが、そのスプリング(バネと言うよりはステーと言うべきか)はワイヤーを曲げて取り付けるようになっている。車体側面のステーク(柵)は、書かれている寸法を参照し接着していくようだ。車輪の取り付けには穴を開けるのだが、そのためのドリルはキットに同梱されている、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=左のページの下の方でコの字やL字にワイヤーを曲げて取り付けているのは、これがブレーキのレバーやガードということである。上の工程でトングやネックヨークを連結するためのリングは、銅線を鉛筆に巻き付けて自作せよ、とのことだ。そして右ページ、「完成したあなたのキットはこんな風になっているはずです」。あなたのオア・ワゴンがよりリアルに見えるように、ということで、組み合わせて飾る用の馬のセットなども紹介されている、『CARSMEET WEB』より 引用)

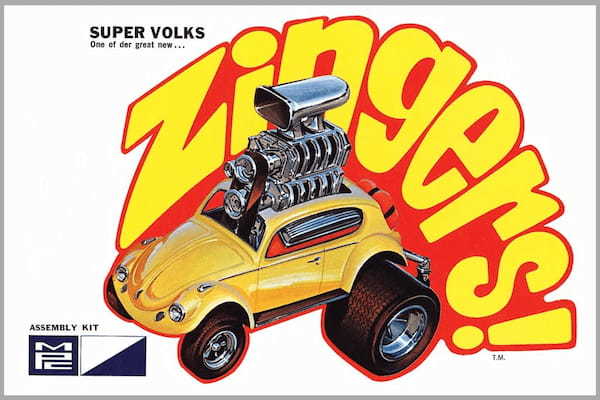

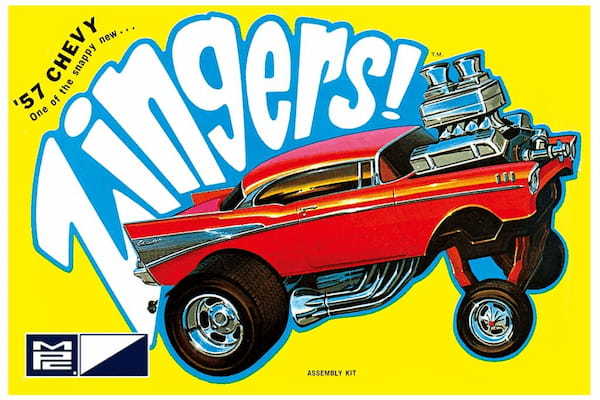

(画像=MPCが手掛けた最も面妖なシリーズが、このジンガーズ!だ。デフォルメではなく、異なるスケールのボディーとエンジンを組み合わせることで強烈な異化効果を生み出したこのシリーズは、2011~2012年頃に再販されており、以下、ここでお見せするのはその再販バージョンのパッケージである。これはシボレー・コルベットがベースのスーパーベット、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=これはワーゲンがベースのスーパーフォルクス。ジンガーズ!開発の直接的なきっかけになったのは本文にもあるとおり、MPC主催の模型コンテストに出品され優勝をかっさらったデニス・ジョンソンの作品だった。デトロイト・オートラマを沸かせたこのオリジナル・ジンガーは1/43スケールのボディーに1/25(一説には1/24)のエンジンを組み合わせたものだったそうで、MPCも公式にこの方法論を紹介している、『CARSMEET WEB』より 引用)

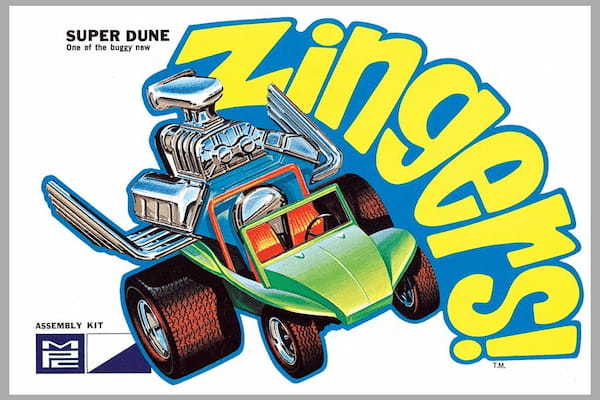

(画像=スケールのまったく異なるパーツを組み合わせることで奇抜さを表現するこのアイデアは、それぞれがオーセンティックなスケールモデルのパーツであることが成功の鍵となった。たとえば先行するオーロラのモンスターロッドなどは奇抜ではあっても、エンジニアリング視点のおもしろさはカバーできない。MPCがやるからにはここは外せないという主張がジンガーズには感じられる。これはデューンバギーがベースのスーパーデューン、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=ジンガーズの遺した伝説の魅力は、大人のギアヘッズたちが真剣に考え、これで遊んだというところにある。これはダッジA100バンがベースのスーパーバン。シリーズにダッジのバンが2種類も含まれているのは面白いところだ。この10年前であれば、こうして重複するのはバンではなかっただろう、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=こちらはそのままの車名の‘57シェビー。多感な時期に影響を受けたジンガーズへの思い冷めやらず、ついには1/1スケールの「考証的にきわめて正確なジンガー」デューンバギーを理詰めで作り上げてしまったコレクター/ビルダーのマーク・モリアリティのような人物は、ジョージ・トテフやジョン・ラリビー(オリジナル1/1ジンガーズの制作に踏み切ったプロモーター)のひたむきさ、真剣さを確実に受け継いでいる、『CARSMEET WEB』より 引用)

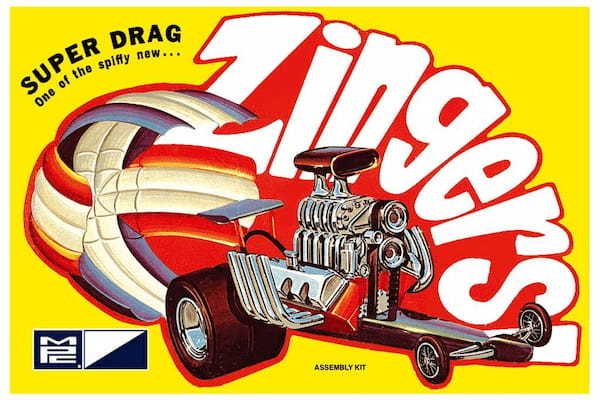

(画像=これはドラッグスターがモチーフのスーパードラッグ。MPCのジンガーズや競合他社の「実車なき」ショーロッド・キットたちは、アニュアルキットの最盛期に乗り遅れた(ちょうどその頃に生を受けた)後期のベビーブーマーたちに刺激的な「僕らの時代のクルマ」を用意した存在だった。こうしたキットのスマッシュヒットがアメリカンカープラモにもたらした恩恵は計り知れない、『CARSMEET WEB』より 引用)

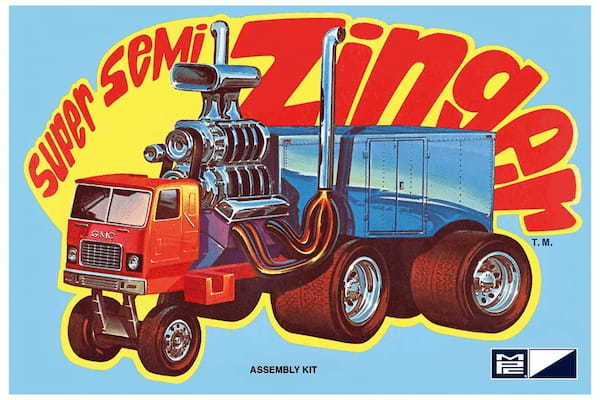

(画像=これはセミトレーラーがモチーフのスーパーセミ、トラクタはGMCタイタンだ。車室をエンジンが埋めてしまっているような他のモデルと比べると、ビッグ・リグであればいくらかリアリティも感じられるのではないか……などとも思ってしまいそうになるが、これを現実の景色として思い描くと、このエンジンは船舶用か、と言いたくなるような巨大さで、そこが魅力である、『CARSMEET WEB』より 引用)

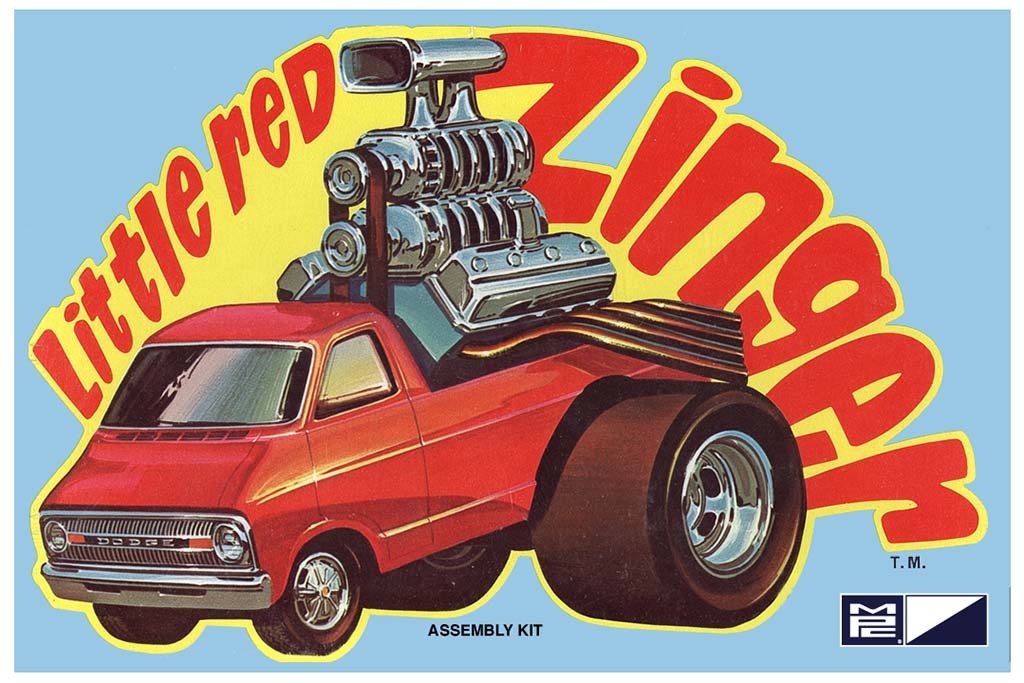

(画像=これはダッジBシリーズ・バンがモチーフのリトル・レッド・ジンガー。さて、このような突き抜けたノリを最も苦手としたメーカーと言えば、やはりジョーハンであろう。同社はこうしたショーロッド・キットの盛り上がりにひとり参加せず、孤立を深めていった。心情的にジョーハンに肩入れするマニアックな愛好家はいまも多いが、どこか硬直したジョン・ハンリーの心に当時「こういうシンプルな愉しさを忘れていませんか」と語りかける者はいなかったのだろうか、『CARSMEET WEB』より 引用)

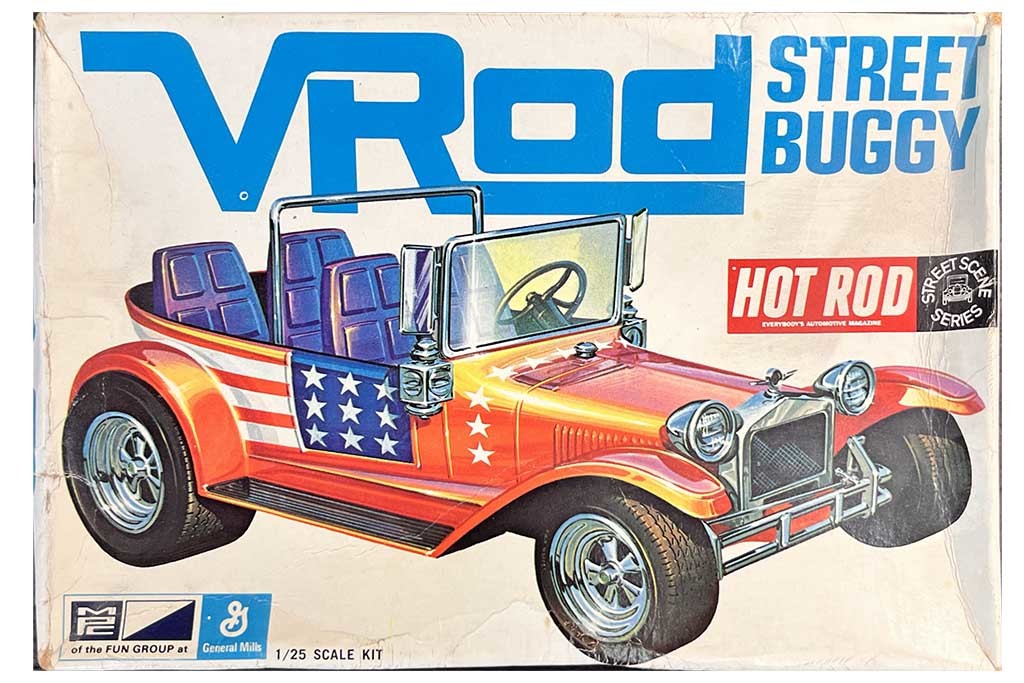

(画像=「バギーは新世代(1970年代)のストリート・ロードスターだ!」――MPCとの関係を深めていたホットロッドマガジンは、1970年9月号で大々的にそう謳い上げた。このとき表紙を飾った3台のキットバギーを、MPCはどれかひとつに忠実にではなくどれも参考に(ライセンスの回避)折衷して、当時ブームになっていた有象無象のキットバギーの模型に市場性があるかどうか試そうとした。それがこのVロッド・ストリートバギーであった、『CARSMEET WEB』より 引用)

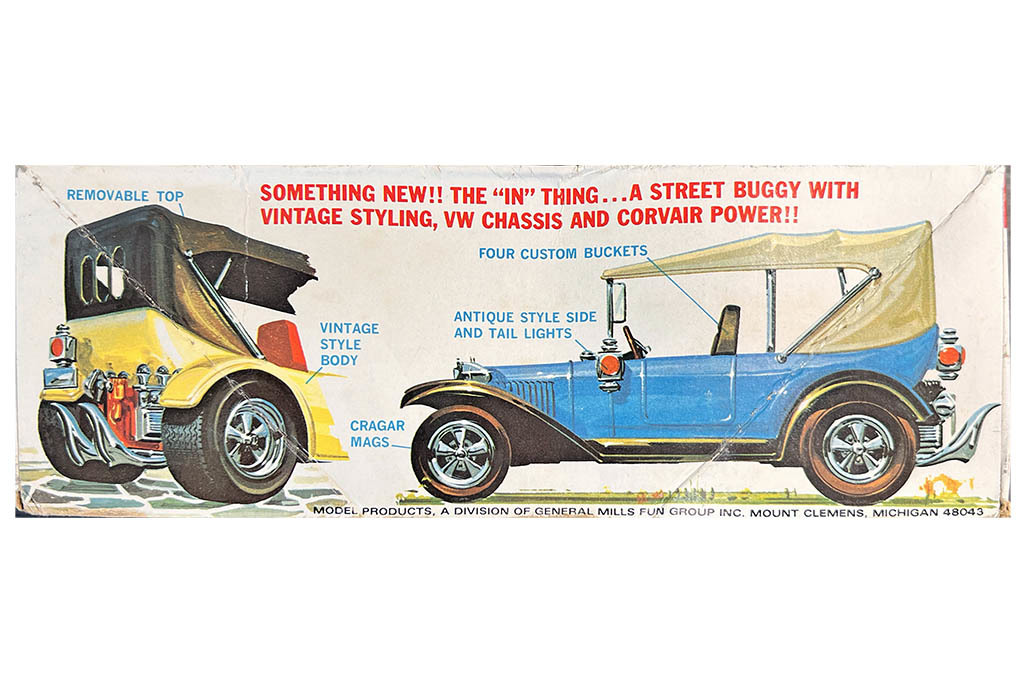

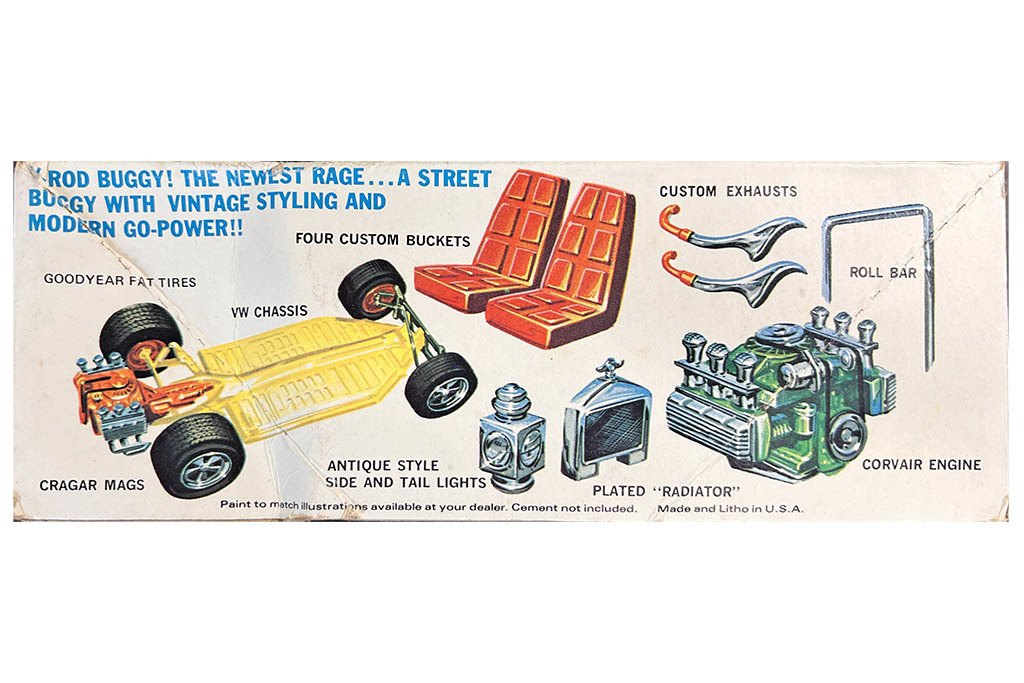

(画像=箱の側面には「THE “IN” THING(いま流行のやつ)」と書かれているが、しかし当時の模型愛好家は「おもちゃのおもちゃ」にはあまり興味を示さず、この1971年の試みはあえなく歴史の水泡と消えてしまったのである。ストリートカーをベースとした砂浜の乗り物デューンバギーは、当初はウォーターボマーと呼ばれており、キット化はamtが1967年に先鞭をつけ、サンドホッグ(品番930-170)としてリリースした、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=サンドホッグは、まだアイコニックな特製ボディーも持たず、剥き出しのシャシーにバケットシートを組み込んだだけの初期ウォーターボマーの姿をよく捉えていた。1968年にマイヤーズ・マンクスがamtからキット化され俄かに人気は盛り上がるが、すぐに実車の世界がマイヤーズ・マンクスのコピーキャットで溢れ返ってしまったのと同様amtに追従した他のバギーキットはもうひとつ話題性と差異に欠け、アニュアルキットに代わるセグメントには成長しなかった、『CARSMEET WEB』より 引用)

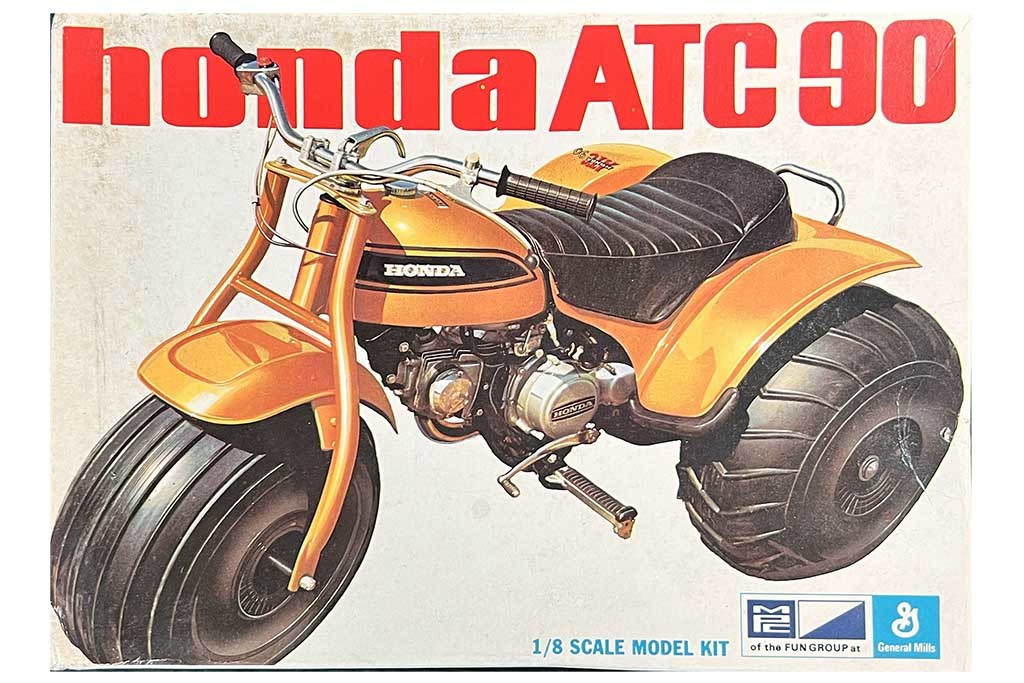

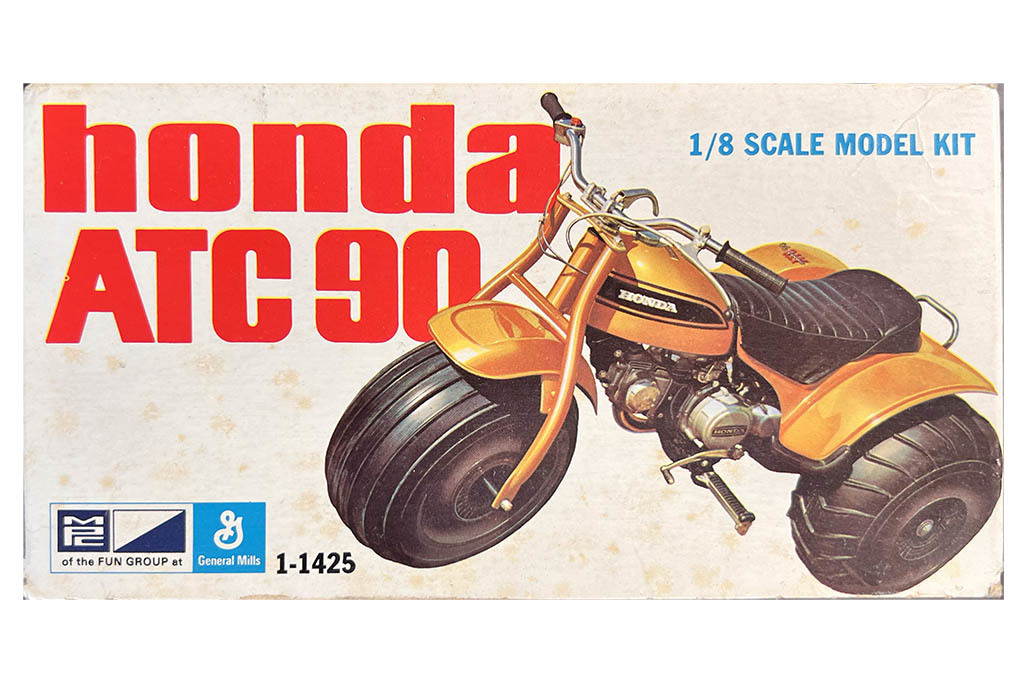

(画像=ボンドカーで始めた今回は、終わりもボンドカーにすることとしよう(?)。『007/ダイヤモンドは永遠に』に登場、ボンド(ショーン・コネリー)も運転したことで一躍知名度を上げたホンダATC90である。MPCはこの頃1/8スケールでバイク系キットをリリースしており、ホンダ車ではトレイル70(ダックス・ホンダ)やCB750FOURがラインナップされていた、『CARSMEET WEB』より 引用)

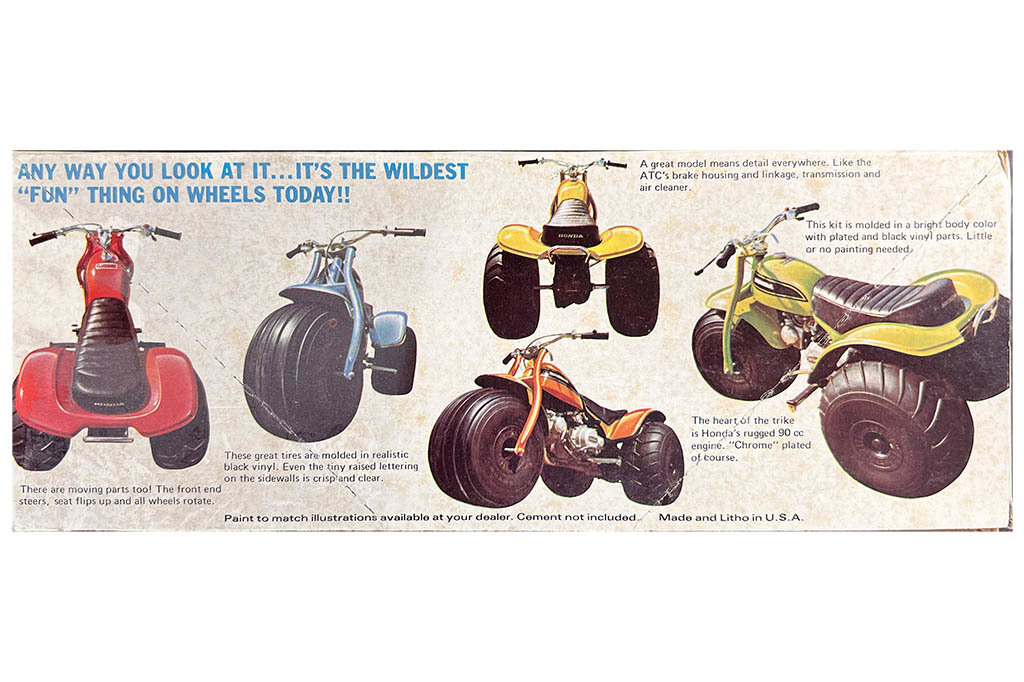

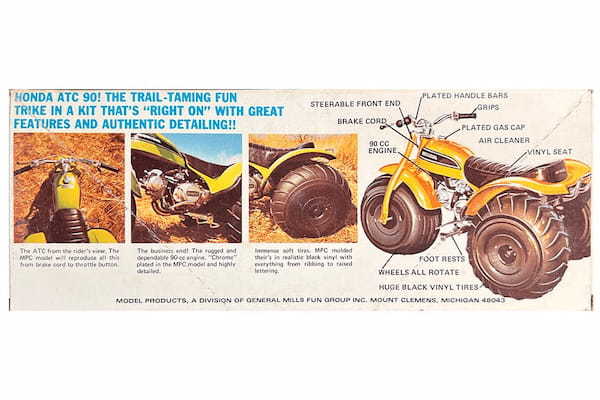

(画像=バルーンタイヤを装着した3輪バイクであるATC90は、レジャービークル、というよりオールテレインビークルとして1970年に発売されたもので、当初はUS90という名で呼ばれていた。キットはボディーパーツが鮮やかなイエローで成型されており、黒とクロームのパーツと相まって、塗装なしでも見栄えのする仕上がりが謳われている。前輪がステアするほか、シートがフリップアップし、ホイールも回転する、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=……といったようなことが、反対側の側面でも手を変えて主張されている。ブレーキなどの配線用にコードもセットされるが、考えてみると、これはどのメーカーが始めたことであろうか。バルーンタイヤは黒いビニルで成型され、パターンやリブも正確に再現されているというが、左右分割の貼り合わせ式だ、『CARSMEET WEB』より 引用)

(画像=これは箱の小口、この通りこのキットにも価格の表記はない。前述のトレイル70にははっきり2ドル50の表記がされていることから考えると、このATC90も同等の価格であろうか。実車ではヘッドライトを装着することもできたようだが、このキットにはパーツは含まれていないようだ、『CARSMEET WEB』より 引用)