星として晩年の状態にあるとされる、オリオン座「ベテルギウス」は、たびたび天文ニュースの話題にのぼっており、現在非常に膨張した状態になっていると予測されています。

その直径は10億キロメートル以上に達していると考えられ、その全体のサイズは太陽の約1000倍に匹敵します。

そんなベテルギウスの表面は、現在飛んでもないことになっている可能性があるようです。

その事実はベテルギウスの自転速度の調査から示されました。

最近の調査によると、ベテルギウスは秒速5キロメートルという超高速で自転しているように見えると報告されたのです。

しかし専門家いわく、ベテルギウスほどの巨大な恒星であれば、理論的にはこの秒速5kmという数値より2桁は遅いはずだといいます。

では、どうしてこんな超高速に見えたのでしょうか?

独マックス・プランク天体物理学研究所(MPI for Astrophysics)が新たに調査した結果、ベテルギウスの表面が「ボコボコと沸騰している」せいで、自転速度が正確に測定できなかった可能性があるという。

研究の詳細は2024年2月16日付で科学雑誌『The Astrophysical Journal Letters』に掲載されています。

恒星の自転速度はどうやって知るのか?

何百光年も離れた恒星の自転速度というのは、車の走行スピードやピッチャーの球速を測るようには調べられません。

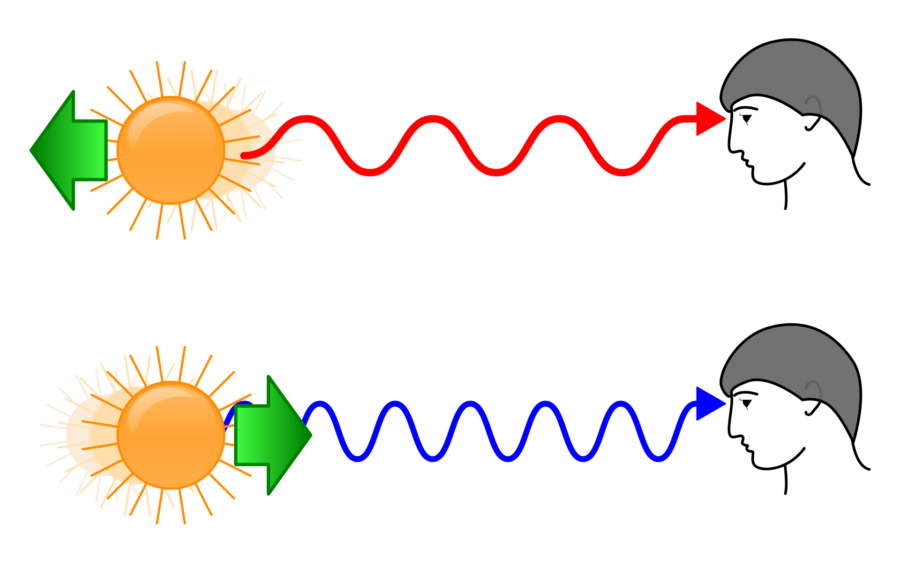

そこで天文学者たちは、自転する天体の左右のから届く光の波長の違いに着目し、自転速度を割り出しています。

回転している物体を正面から捉えた場合、こちらに向けて近づいている部分と、離れていく部分ができます。

天体が地球側に近づいているときには、光のスペクトルが縮まることで波長の短い青色方向にシフトします。これを「青方偏移」と呼びます。

反対に、天体が地球から遠ざかっているときには、光のスペクトルがよりの波長の長い赤色方向にシフトします。これが「赤方偏移」です。

これは近づいてくる救急車のサイレンは高い音になり、離れていくと音が低くなるという音のドップラー効果と同じ原理です。

自転する恒星においては当然ながら、表側が地球に向かって回転する場所と、地球から離れていく場所で異なる波長の偏移が起きます。

天文学者は、この「青方偏移(近づくように回っている部分)」と「赤方偏移(離れるように回っている部分)」の光の差を詳しく分析することで、どれくらいのスピードで自転しているかを割り出すのです。

ただこの測定方法は、表面が丸く穏やかな天体に適応できるものとされています。

問題はベテルギウスの表面が「穏やか」とは程遠い状態にあることでした。