NAロードスターに乗った衝撃を忘れられない

私が初めてロードスターに触れたのはいまから30年以上も前だった。つまりユーノス・ロードスターもしくはNAと呼ばれていた時代の話だ。

そのときの衝撃はいまも克明に記憶している。

それまでハッチバックやセダンにしか乗ったことがなかった私は、着座位置の低さにまず度肝を抜かれた。何しろ、ドアを開けて手を伸ばせば届きそうなほど地面が近い。しかも、ルーフを開け放って後ろを振り向けば、こちらもすぐそこにトランクリッドが見える。

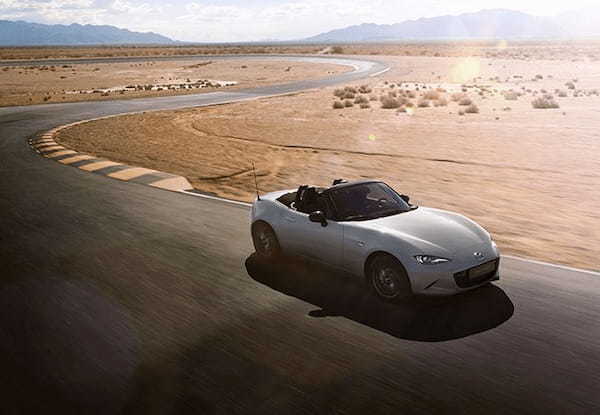

ウィンドウスクリーンの前方に伸びるボンネットだって決して長くないから、ボディそのものが手のひらの上に収まるのではないかと思えてくる。 このクルマだったら、意のままに走れる――そんな期待を、乗った瞬間から抱かせてくれるライトウェイトスポーツカーが、ロードスターだったのである。

事実、ロードスターに乗ると、小型軽量がスポーツカーにとっての正義であることが理解できた。物理を勉強した人ならわかるとおり、質量のあるモノが運動すると、そこには必ず慣性力が生じる。いわゆる「勢い」というヤツだ。

この「勢い」があるから、重いクルマは簡単には止まらないし、曲がらないし、思うように加速できない。でも、軽いクルマだったら簡単に止まって、曲がって、加速できる。ドライバーの意思とクルマの動きを直結させたような乗り物がライトウェイトスポーツカーであり、ロードスターなのだ。

意のままに走るクルマは、自分のドライビングをチェックするにも都合がいい。何しろ、自分が行った操作がそのままクルマの挙動となって反映されるのだ。ドライビングが正しかったかどうかが、たちどころにして明らかになる。

だから、クルマが不安定な状態に陥ったり、狙ったラインをトレースできなかったりしたら、それはすなわち自分のミスと捉えて修正する。これを繰り返していけば、必ずドライビングは上達する。

もっとも、ロードスターが「素直な動き方」をしてくれるのは、ただボディがコンパクトで軽いことだけが理由ではない。

重心が十分に低く、重量物がボディの中心に寄せられている配慮も、コーナリング中の無駄な慣性力を低下させるのに役立つ。ロードスターはこの点がしっかりとできている。しかも足回りを構成するパーツの特性は素直である。

だから、クルマの動きが予測しやすい。

これもまた、ドライビングスキルを磨くうえでは実に好ましい特徴といえる。

ロードスターはドライバーが主役。繊細なドライビングの大切さを教えてくれる

「もっと運転がうまくなりたい」とつねづね思っていた私は、NAを2回購入した。とはいえ、しばらくすると自分に練習する時間的余裕がないことに気づいて、やむなく手放してきた。

ところが、そんな私がこの期に及んで現行のNDを購入する運びとなった。同じ自動車メーカーのクルマを買った経験だって滅多になかったのに、同じモデル名のクルマを3度も購入するなんて前代未聞。おそらく空前絶後だろう。

なぜそんな展開になったか。CDチームから出場した2023年のメディア対抗ロードスター4時間耐久レースで私がスピンを喫し、チームにとんでもない迷惑をかけてしまったからだ。

ロードスターの特性をいま一度学び直し、今年のレースで捲土重来を期すというのが、NDを手に入れた最大の理由である。

というわけで、いまはNDで筑波サーキットを走り込むことが最重要課題。慌ただしい年末の合間を縫って、ついに自分のNDで筑波初走行にこぎ着けた。

当日はたった2コマだけの走行だったが、それでもロードスターに関する新たな発見があったのでご紹介しよう。

私は幸運にも古今東西の最新スーパースポーツをサーキットで試乗する機会に恵まれている。さまざまなハイテクで武装した近年のスーパースポーツは、理想的な姿勢をクルマが自ら作り出してくれる部分がある。

たとえばコーナー進入で前荷重の姿勢を作るとか、浮き上がりかけたボディを軽いブレーキングでいったん沈ませるといった工夫をする必要があまりない。ただ減速して、ステアリングを適当に切り込めば、そのまま流れるようにコーナリングしてくれるモデルが少なからず存在する。

でも、ロードスターにはそんな仕掛けはない。しかも、公道も快適に走れるようにするため、サスペンションの設定はどちらかといえば柔らかめ。ボディの動きは決して小さくない。動きが落ち着くまでには一定の時間を要する。

そうした動きにドライバーが積極的に関与してコントロールしない限り、ロードスターを安定して速く走らせることはできない。つまり、純マニュアル式でドライバーが主役。プリミティブだけれども繊細なドライビングの大切さを思い出させてくれる。これもロードスターの大きな魅力といえるだろう。