渓流釣りのルール&マナー

渓流釣りを楽しむ上では、いくつかのルールがある。

ルールその1

河川を管轄する漁協から発行される遊漁券(鑑札)を必ず購入すること。ヤマメ・アマゴ増殖や魚影の維持には、管轄する漁協からの放流が欠かせない。

遊漁券の不携帯は、法令に抵触し警察沙汰になるので注意すること。ただし、南阿蘇の白川上流などの河川では、一部漁協管轄外なエリアもあるので事前に確認してほしい。また、近年はスマートフォンを活用したインターネット上で遊漁券を購入決済できる川釣りアプリもある。

ルールその2

先に釣りをしている人(先行者)がいたら割り込まないこと。学習能力に長けたヤマメ・アマゴの特性上、先行者がいた場合は、釣りにならないことが多々ある。

先行者のいる場合は、原則、場所を移動したり、1km程度距離を空けて、渓流に入る(入渓)ことを検討しなければならない。解禁など混み合う日では、例外的に致し方ないが、原則これらは古くからの伝統でありマナーでもある。

ルールその3

原則、上流へ釣り上がる(遡行)。これは、渓魚が、流れの川上に頭を向けて泳いでおり警戒心が強いためだ。基本的に下流側から近づいた方が警戒心の強いヤマメ・アマゴに悟られにくい。例外的に、川幅の広くて水量豊富な本流域では、アユ釣りのように下流へ釣り下る場合もある。

ルールその4

むやみに乱獲しない。キープ派、リリース派の考え方は人それぞれ。その点は、あまり強要したくない。なぜなら、ヤマメ・アマゴは、大変おいしく人気があるためだ。ただ、これだけ自然環境が悪化し、個体数の減少が常態化している。キープする場合は、これらも念頭においてほしい。常に持ち帰る意識だけだと、間違いなく魚は減少し、特に翌年の魚影は薄くなるもの。これからは、釣り人自身の意識も変えていかなければならない。

例えば、今夜のおかずに家族分だけとか必要最低限の持ち帰りに留めたり、キープ派も次回また遊んでもらえるようにキャッチ&リリースを取り入れたり、自分なりに考えて、自然に優しい釣りを実践してほしい。

基本的な釣り方

釣り方は、エサ、毛バリ(フライ・テンカラ)、ルアーで狙う。近年は、手軽なルアー釣り人口が増えている。毛バリやルアーは手軽さが最大の武器。エサの確保や事前の仕掛け作りなどの手間も省けて、軽装備で釣ることができるので、多忙な現代人や女性にもお勧めできる釣りだ。

私の場合は、長年エサ釣りをたしなんでいる。エサ釣りの魅力は、ノベザオ1本で、流れの筋に打ち込み、獲物と互角に対峙できることだ。また、渓魚本来の強い引きを味わえるのもエサ釣りならではだと実感している。

ルアーやテンカラで手軽に渓流デビューも(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)

ルアーやテンカラで手軽に渓流デビューも(提供:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)さらに、ゲーム性を高めるために、細イト仕様で挑んでおり、急流の中でやり取りしても、ラインブレイクしない限界の号数をセレクトし、スリリングな釣りを楽しんでいる。

サオは急激な引き込みでもショックアブソーバーの働きをしてくれる軟らかな軟調子ザオを多用している。ただ近年は、水害の影響で食い込み抜群のエサとなる川虫も減少し、捕獲が困難になってきており、手軽さに欠けるのが唯一の難点だろうか。

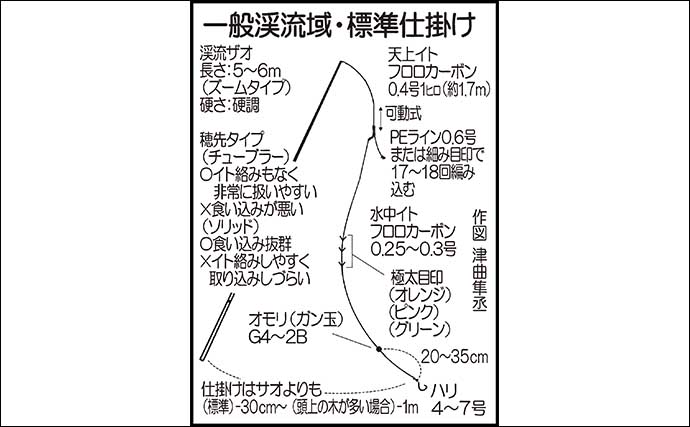

渓流釣りの仕掛け(作図:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)

渓流釣りの仕掛け(作図:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)渓流釣りは、一般的に難しいイメージもあるが、コツをつかめば容易に釣ることができる。その近道は、漁協が毎年ヤマメ・アマゴを放流している実績河川で釣ること。彼らは警戒心の強い魚だから悟られないように近づき、違和感なく自然に仕掛けを流せば必ず口を使ってくれる。定位するレーンに忠実にドリフトさせ、自然にエサを流す有効な手段のひとつが細イト釣法だと認識している。

しかしながら、細イトはデリケートな仕掛けだ。釣る際もエサのローテーション、ラインの傷、釣りバリの結び目の劣化など、常にチェックしながら釣りをする。

渓流釣りは通常、下流から上流へと釣り歩く。同じ筋への仕掛け投入は、基本的に2~3回流せば十分。淵・堰堤下などの大場所や大物狙いでない限り、アタリがなければテンポ良くほかのポイントや流れの筋を狙う。

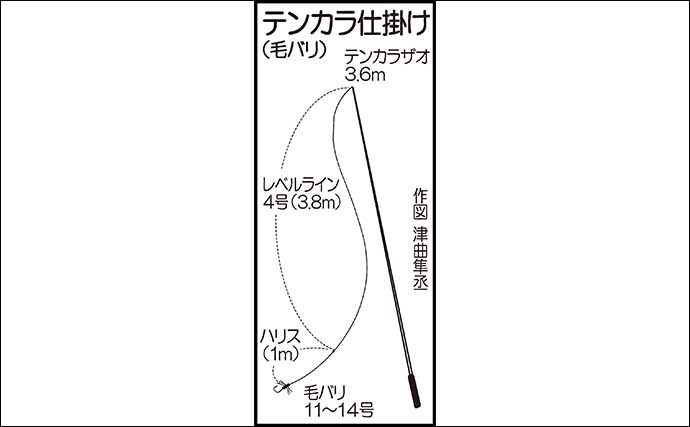

テンカラ仕掛け(作図:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)

テンカラ仕掛け(作図:週刊つりニュース西部版APC・津曲隼丞)利口なヤマメ・アマゴに対しては、学習能力というワードを逆手に取って、目先を変えてあげることに尽きる。例えば、エサを替え、オモリの号数や位置を変え、流し方を変えるなど、さまざまな工夫をして本命を手中に収めていく。

初心者の初歩的なミスとしては、海釣りでも同じだが、一度アタリがでたからといって、同じ仕掛け、同じエサ、同じ流し方で粘る釣り方だ。これでは、彼らをより警戒心を抱かせて貧果となるばかりか、釣れても新子ばかりで、いつになっても釣果もサイズも伸びない。すなわち、工夫と粘り過ぎない見切り方(切り上げ方)が重要になってくる。基本的に良型が先に釣れる傾向にあり、粘って釣り続けると次第に小型化していくもの。これは、弱肉強食の厳しい階級社会で成り立っているからであり、力のあるものが優先的においしいエサにありつくことができるからだ。よって、なるべく、20cmクラス以上が釣れ続くように創意工夫しながら釣りを展開したい。