ブルーベリーの青色は「構造色」だった!

ブルーベリーの皮表面はツルツルした薄いワックス層で覆われており、水を弾く撥水(はっすい)性を持っています。

ワックス層の撥水性はブルーベリーの自己洗浄として機能しており、水滴が染み込まずに表面を滑り落ちることで、汚れや虫、病原菌を洗い流してくれるのです。

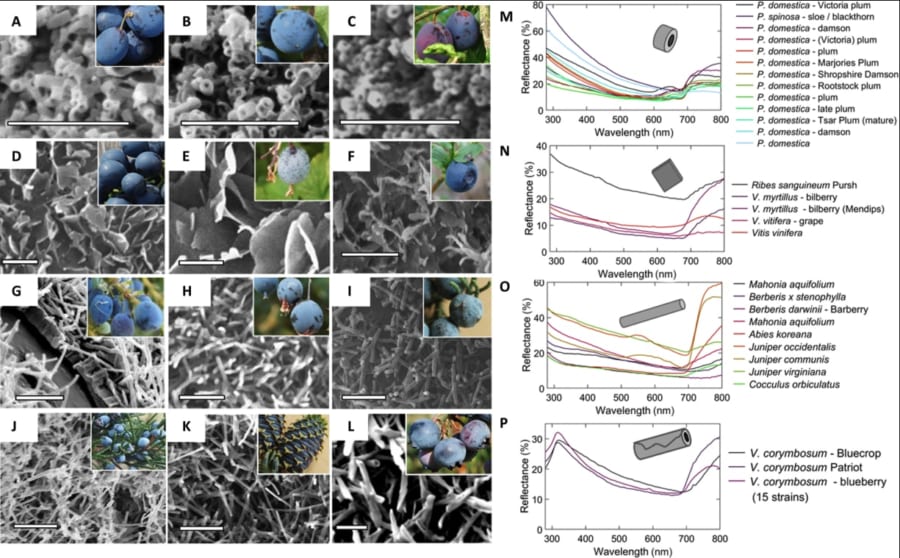

チームは走査型電子顕微鏡(SEM)を用いて、このワックス層に電子ビームを照射し、表面の構造を調べてみました。

その結果、ブルーベリーのワックス層は、青い光と紫外線(UV)の波長を特異的に反射・散乱させる微細構造を持っていることが判明したのです。

この構造によって青色色素はなくても、私たちの目には青く見えるようになっていました。

さらにこれと同じ特性は、ブルーベルーの仲間であるプラムやスピノサスモモ、ジュニパーベリーなどの皮にも見られています。

本来は固有の色素を持たないにも関わらず、表面の微細構造と光の反射との相互作用によって色を発する作用を構造色と呼びます。

構造色としてよく目にする例は、CDの裏面やシャボン玉、モルフォ蝶の翅(はね)などがあります。

これらは表面の微細構造による光の反射と散乱の加減から鮮やかな色が生じさせており、そこに色素は存在しません。そのためモルフォ蝶はひっくり返すと何も色がついていないことがわかります。

ブルーベリーも同様に表面に青色がついているわけではなく、皮表面の微細な構造が青色を生んでいたのです。

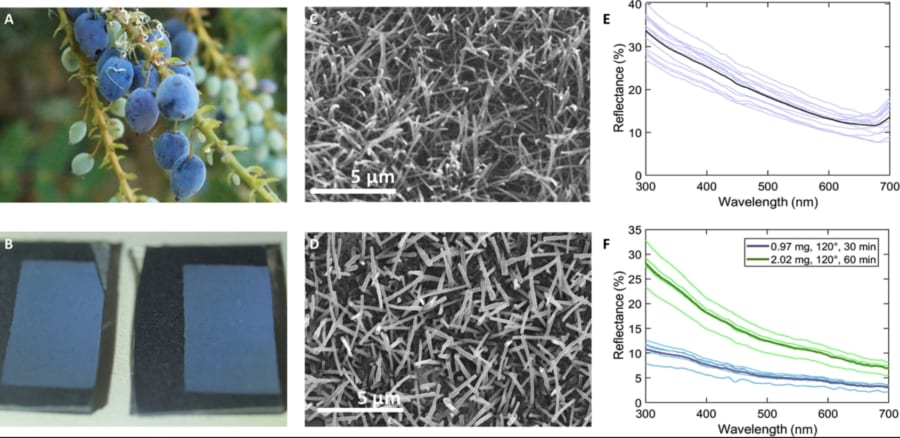

そこでチームはブルーベリーから薄いワックス層だけを除去し、四角いカードの表面上に再結晶させてみました。すると、果実の表面と同じ青色光と紫外線を反射するコーティングが得られたのです。

このコーティングは厚さ約2ミクロンという極薄ですが、研究チームは新たな青色反射塗料として応用できる可能性があると期待しています。

加えて、紫外線も反射できることから食材を保護するためのコーティング(食品包装フィルム)にも利用できるかもしれません。

ミドルトン氏は今回の結果を受けて、こう話しました。

「私たちが日常的に食べている人気の果物に、未知の着色メカニズムがあるという事実は本当に興味深い発見です。

またブルーベリーのワックス層から誰も見たことのない新しい青色コーティングを作り、その色を再現できたことはさらに驚くべきことです。

この天然ワックスのあらゆる機能性を人工的に加工した材料に組み込むことができれば、まさに夢のような出来事となるでしょう」

ブルーベリーの色の謎から始まったこの研究は、新たな工業的価値を生み出しそうです。

色を塗らずに「構造色だけ」で絵画を再現することに成功!

参考文献

Scientists reveal why blueberries are blue

Scientists Uncover How Blueberries Appear Blue

Scientists have finally discovered what makes blueberries blue

元論文

Self-assembled, disordered structural color from fruit wax bloom

ライター

大石航樹: 愛媛県生まれ。大学で福岡に移り、大学院ではフランス哲学を学びました。 他に、生物学や歴史学が好きで、本サイトでは主に、動植物や歴史・考古学系の記事を担当しています。 趣味は映画鑑賞で、月に30〜40本観ることも。

編集者

海沼 賢: 以前はKAIN名義で記事投稿をしていましたが、現在はナゾロジーのディレクションを担当。大学では電気電子工学、大学院では知識科学を専攻。科学進歩と共に分断されがちな分野間交流の場、一般の人々が科学知識とふれあう場の創出を目指しています。