オーディオ・ブックで読んでも頭に残るのか

最近はaudibleやaudiobook.jpのようなサービスがリリースされ、本を読むのではなく聞いている人もいるでしょう。

実際のところ、紙の本と電気書籍と比べ、オーディオ・ブックで読んだ際の内容の理解度に違いはあるのでしょうか。

「SAGE Open」に投稿された、米ブルームズバーグ大学のベス・ロゴウスキー氏(Beth Rogowsky)らの研究チームは、電子書籍とオーディオ・ブックの読書の理解度の違いを検討しています。

実験には大学生91名が参加しました。

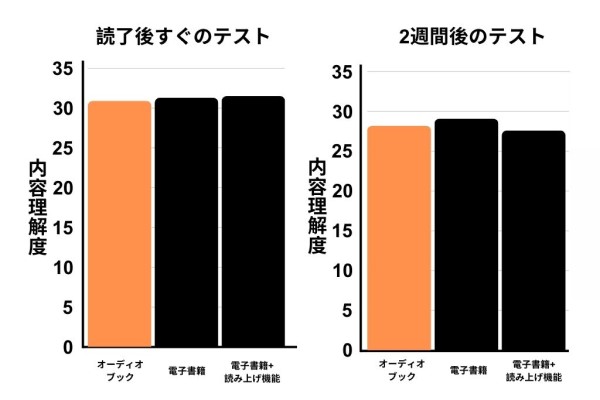

参加者は、①オーディオ・ブックで読む人と、②電子書籍で読む人、②電子書籍で読み上げ機能を使って読む人の3つのグループに分けられ、読んだ後と2週間後に内容の理解度を測るテストを受けてもらっています。

実験の結果、本を読み終えた後と2週間後のテストの得点を比較してみると、読書の方法で内容の理解度に違いはありませんでした。

Credit: Rogowsky et al., (2016).

この結果は、本の内容を音声で聞いても、電子書籍で読んでも内容の理解度に差はないことを意味しています。

また情報の視覚・聴覚情報の両方からインプットした場合には、記憶の定着率が高まるような気もしますが、どうやら視覚・聴覚情報が単体でインプットされた場合と理解度に違いはないようです。

この電子書籍とオーディオ・ブックの内容理解に差がない現象は、複数の研究結果をメタ分析した研究でも確認されています。

しかし参加者が自分のペースで読む進められるなどの時間的な制約がない場合には、オーディオ・ブックよりも電子書籍の方が理解が深まるようです。

この理由はオーディオ・ブックでは、もし聞き逃してしまっても音声が止まるわけではない点にあると考えられます。

文字媒体の電子書籍では、理解できなかった場合、目線を戻すだけで読み返すことできますが、音声の場合、該当箇所を再生し直すのは手間がかかります。

これらの結果を考慮すると、読んだ内容の理解度が高いのは、やはり紙の本で、次に電子書籍とオーディオ・ブックが並ぶ形という理解でいいでしょう。

しかしこうした差異は、紙媒体で育った人がまだ多いためだとも考えられます。

若い頃から電子書籍の読書に慣れ親しんでいるデジタル・ネイティブに限った場合は、いわゆる「デジタルの慣れ」の差で、紙の本と電子書籍の理解度の差が無くなる可能性も考えられるのです。

その点に関する検討は、今後の研究の結果を待つところでしょう。

元論文

Does Modality Matter? The Effects of Reading, Listening, and Dual Modality on Comprehension

Don’t throw away your printed books: A meta-analysis on the effects of reading media on reading comprehension

Listening Ears or Reading Eyes: A Meta-Analysis of Reading and Listening Comprehension Comparisons

ライター

AK: 大阪府生まれ。大学院では実験心理学を専攻し、錯視の研究をしています。海外の心理学・脳科学の論文を読むのが好きで、本サイトでは心理学の記事を投稿していきます。趣味はプログラムを書くことで,最近は身の回りの作業を自動化してます。

編集者

海沼 賢: 以前はKAIN名義で記事投稿をしていましたが、現在はナゾロジーのディレクションを担当。大学では電気電子工学、大学院では知識科学を専攻。科学進歩と共に分断されがちな分野間交流の場、一般の人々が科学知識とふれあう場の創出を目指しています。