従来のクローン技術の問題点を特定!改良バージョンを開発

チームは何百回とSCNTによるクローン作成を繰り返すうちに、クローン胚では後に胎盤を形成することになる外膜が正常に機能していないことを発見しました。

具体的に見てみましょう。

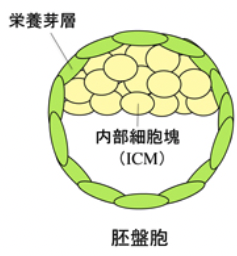

核を移植した卵細胞は子宮の中で成長し、子宮内膜に着床できる状態にまでなった「胚盤胞」となります。

この胚盤胞の外膜にあたる「栄養芽層(trophoblast)」と呼ばれる部分が、後に胎盤となるところです。

実際に、通常の人工授精で作った胚盤胞と比較してみると、クローン胚では栄養芽層の遺伝子の働きに異常が確認されました。

これが後の胎盤の機能不全の原因となり、クローン胎児の死産または発育不全を引き起こしていたのです。

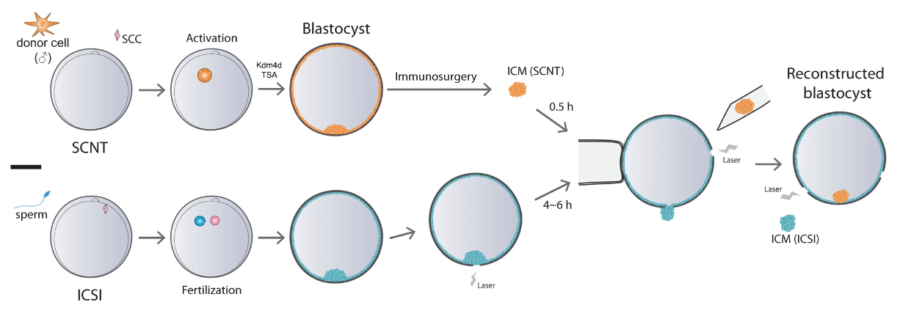

そこでチームは解決策として「クローン胚の栄養芽層を使わない」という作戦に出ました。

具体的には、通常のSCNTでクローン胚まで作ったところで、その胚盤胞から内部細胞塊(ICM)だけを抜き出します。

そして、これと別に人工授精(ICSI)で正常な胚盤胞を作り、その中身を抜き出して、先のクローンの内部細胞塊を移植したのです(下図を参照)。

チームはこの改良したクローン技術を「栄養芽層移植法(trophoblast replacemement)」と呼んでいます。

わかりやすく言えば、異常のあるカプセルから中身だけを取り出し、それを正常なカプセルに移し替えるというものです。

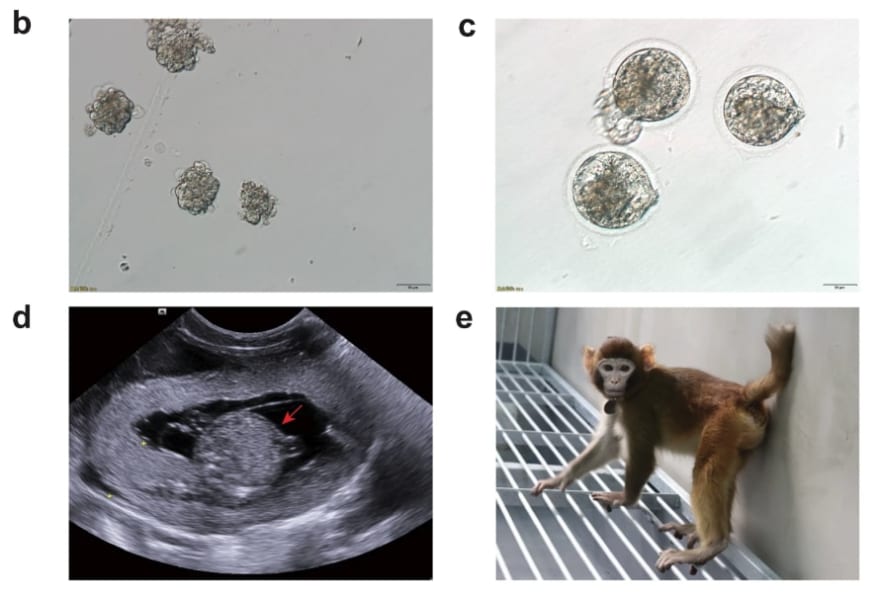

チームはこの方法をアカゲザルに適用し、11個のクローン胚を作った結果、うち1個から正常な子供を誕生させることに成功しました。

これは従来のSCNTの約10倍の成功率だといいます。

こうして2020年7月16日にアカゲザルのクローン個体が誕生しました。

この個体は栄養芽層(Trophoblast )に移植する(Replace)方法にちなんで、「リトロ(ReTro)」と命名されています。

リトロはすでに生後3年以上を経過しており、アカゲザルのクローン個体として最長の生存記録となっています。(先程の6歳のクローンサルはカニクイザル)

健康状態も至って良好で、研究者いわく「元気にたくましく成長している」とのことです。

「人に近い霊長類のクローンは倫理的に問題がある」

本研究の成果は、クローン技術の進歩において画期的なものですが、一方で「人に近い霊長類のクローンは倫理的に問題がある」との批判の声も多く上がっています。

何より1匹のクローン個体を得るために、何十、何百という命が犠牲になっており、クローン反対派の研究者たちは「知的で感情のある動物を単なる研究の道具にすべきではない」と指摘します。

他方で、中国国内ではクローン研究が合法となっており、同チームも「あくまで国際的な倫理ガイドラインに従っている」と主張しました。

クローン研究は医学的な治療法や薬剤を進歩させる上で有用ではありますが、倫理的な側面から、国際的にスタンダードなものとなるかどうかは分かりません。

ただ一部の国だけがクローン技術の開発研究に力を入れると、国家間の技術的な格差が広がってしまうため、こうした研究を進める国がある以上、他の国も同様の研究に乗り出して行くしかないのかもしれません。

参考文献

A Rhesus Monkey Cloned in China Is Still Alive After 2 Years

Cloned rhesus monkey created to speed medical research

New cloned monkey species highlights limits of cloning

元論文

Reprogramming mechanism dissection and trophoblast replacement application in monkey somatic cell nuclear transfer

ライター

大石航樹: 愛媛県生まれ。大学で福岡に移り、大学院ではフランス哲学を学びました。 他に、生物学や歴史学が好きで、本サイトでは主に、動植物や歴史・考古学系の記事を担当しています。 趣味は映画鑑賞で、月に30〜40本観ることも。

編集者

海沼 賢: 以前はKAIN名義で記事投稿をしていましたが、現在はナゾロジーのディレクションを担当。大学では電気電子工学、大学院では知識科学を専攻。科学進歩と共に分断されがちな分野間交流の場、一般の人々が科学知識とふれあう場の創出を目指しています。