天井が高い部屋では「自由」の概念を刺激し、抽象的思考を促進する

学術誌「Journal of Consumer Research」に投稿された、米ミネソタ大カールソン経営大学院のマイヤーズ・レヴィ、ジョアン氏らの研究では、天井の物理的な高さを操作し、参加者の思考に与える影響を検討しています。

実験に参加したのは大学生32名でした。

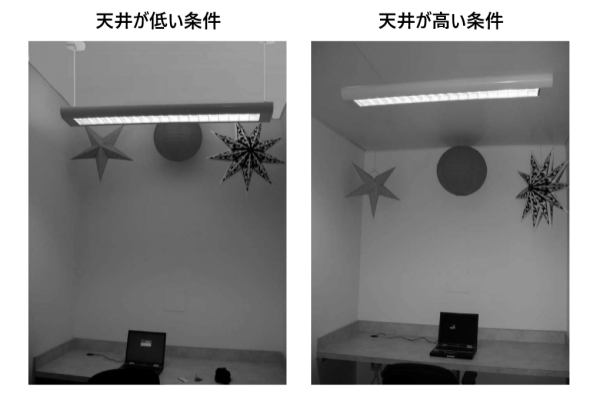

そして参加者を①天井が低い部屋(約2.44 m)で実験に取り組む人と、②天井が高い部屋(約3.01 m)で実験に取り組む人の、2つのグループに分け、アナグラム課題をこなしてもらいました。

アナグラム課題とは、文字の順番が入れ替わった単語を見て、元の単語を推測する課題です。

問題の例を挙げると、「ジナゾーロ」が問題として出題された場合には「ナゾロジー」が正解になります。

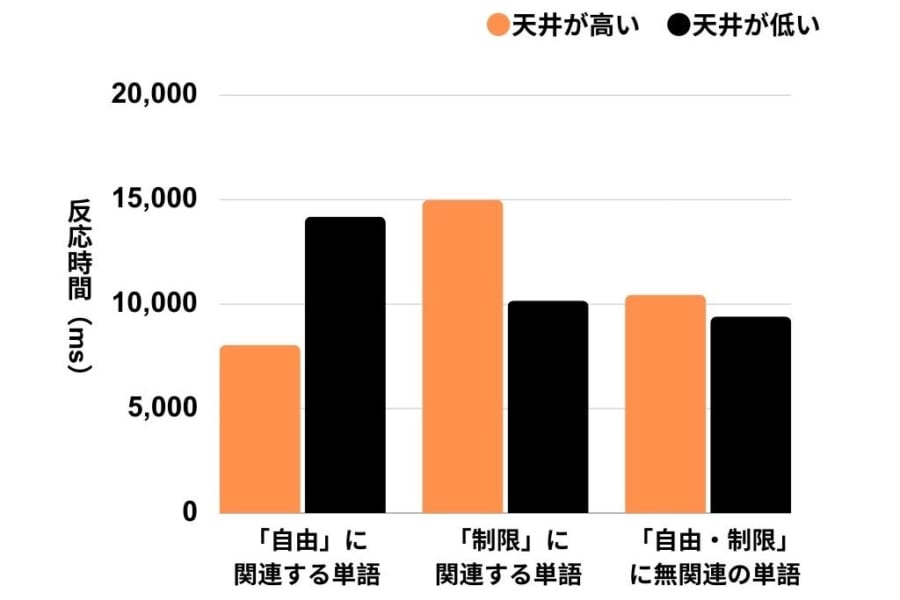

またこの問題には、①最終的に「自由」に関連する単語(たとえば”freedom”)になる問題、②「制限」に関連する単語(たとえば”restricted”)になる問題と、③最終的に「自由・制限」に関連しない単語(たとえば”cheese”)になる問題の3種類ありました。

さて天井の高さでアナグラム問題の成績に違いは生じたのでしょうか。

実験の結果、天井が低い部屋で実験に取り組んだ人と比較して、天井が高い部屋で実験に取り組んだ人は、課題に取り組む間、物理的な圧迫感を感じていないことが分かりました。

そして天井が高い部屋にいた人は、天井が低い部屋にいた人と比較して、最終的に「自由」に関連する単語になる問題を回答する時間が短く、「制限」に関連する単語になる問題を回答する時間が長くなったのです。

天井が高い部屋では「自由」に関連する概念が、天井が低い部屋では「制限」に関連する概念が促進され、それぞれの問題の回答時間が短くなったものと考えられます。

今回紹介した2つの実験結果は、天井の高さという物理的な空間が実際に私たちの思考に影響することを示しています。

特に2つ目の実験結果は人間が連想しやすい概念にまで、天井の高さが影響を与えている事がわかります。

これらの結果を考慮すると、取り組むタスクに応じて、作業する空間を変えた方が良いかもしれません。

今までにない創造性に富んだアイデアが考え出す必要があるときは、室内であれば天井が高く広い部屋や屋外で行くべきですが、逆に制限のある問題について集中して考えたい場合には、むしろ天井が低く狭い部屋で考えた方が良い結果を生む可能性があるのです。

部屋は広く天井は高い方が、長く過ごすときに快適なのは確かです。しかし、なんでもかんでもオフィスを広くすることが有効ではないことは気に留めておきましょう。

参考文献

Ceiling Height Can Affect How A Person Thinks, Feels And Acts

元論文

The influence of ceiling height: The effect of priming on the type of processing that people use.

Situative Creativity: Larger Physical Spaces Facilitate Thinking of Novel Uses for Everyday Objects

ライター

AK: 大阪府生まれ。大学院では実験心理学を専攻し、錯視の研究をしています。海外の心理学・脳科学の論文を読むのが好きで、本サイトでは心理学の記事を投稿していきます。趣味はプログラムを書くことで,最近は身の回りの作業を自動化してます。

編集者

海沼 賢: 以前はKAIN名義で記事投稿をしていましたが、現在はナゾロジーのディレクションを担当。大学では電気電子工学、大学院では知識科学を専攻。科学進歩と共に分断されがちな分野間交流の場、一般の人々が科学知識とふれあう場の創出を目指しています。