シアワセモの4細胞は単にくっついている以上の秘密がある

これまでの研究により、単細胞生物の多細胞化は25回以上発生したと考えられており、動物、菌類、植物はそれぞれ独立に多細胞化したと考えられています。

またそれぞれの多細胞化には、数個の細胞が寄り合う中間段階を経て達成されたと考えられています。

私たち動物の多細胞化も、数個の細胞が寄り集まることからはじまったのです。

しかし大量絶滅などを経た結果、中間段階にあった種の多くは絶滅してしまいまい、ほとんどの多細胞種では、どのように多細胞化が起きたかは不明となっています。

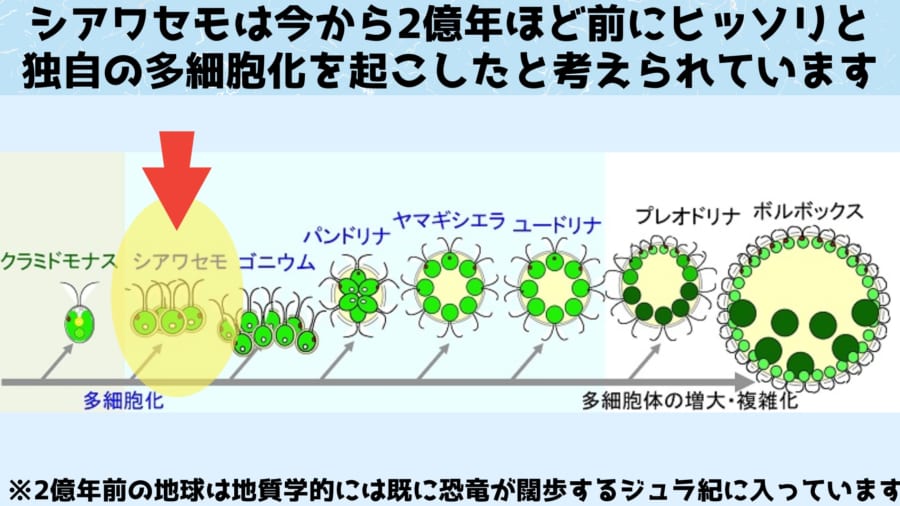

一方、緑藻の群体性ボルボックス目は、単細胞生物から多細胞生物の中間段階にあたる種が数多く存在しているため、多細胞化の進展を知るための、貴重な生物モデルと考えられています。

ただ上の図で示した左端に存在するシアワセモ(Tetrabaena socialis)について「本当に多細胞化している」と言えるかは、近年になるまでわかっていませんでした。

実際、2009年に米国で発表された研究によって、シアワセモは真に多細胞化しているとは言えず、4個の単細胞が「連結」されているだけであると発表されたこともありました。

つまりシアワセモは単細胞生物から多細胞生物への進化の道筋において「まだ単細胞段階である」と主張されてしまったのです。

先に述べたように、生物学の定義によれば、細胞が「くっついているだけの状態」では多細胞化が起きたとはみなされないからです。

生物として多細胞化したとみなされるには「細胞質部分の連結」や「全体としての方向性(極性)」や「体を構成する細胞数の遺伝的な調整」など複数の項目をクリアしなければなりません。

たとえば人間の場合、何十兆個という細胞たちが頭部を先頭に方向性をもって並んでいることが知られています。

手足の皮膚から生えているうぶ毛がおおむね同じ方向を向いているのも、毛穴の細胞たちが隣接する細胞たちと細胞質部分で連結したり信号を送り合うなどして、一緒に全体の方向に従っているからと言えます。

そこで東京大学の研究者たちは、シアワセモに対してこれらの特性が存在するかを調査することにしました。

するとシアワセモでは、四葉のクローバー状の配置を維持するために、各細胞が互いに物理的に接続されていることが判明。

つまり細胞質部分が細い橋で連結していた訳です。

またシアワセモの各細胞は、形態は同一であるものの、それぞれが中心に対して一定の方向を向く風車の羽ような配置をしており、複数の細胞が共同して全体の方向を決めていることが判明します。

これらの性質は単に細胞がくっついているだけではなく、シアワセモが統合された多細胞生命であることを示しています。

これまでの研究によって多くの多細胞生命が知られていますが、その中でも4個の細胞のみから構成されるシアワセモは最小のものとなりました。

そのため研究者たちは、シアワセモの研究を行うことで単細胞生命がどのように多細胞化したのかという、生物学における究極の疑問の1つを解く手がかりが得られると述べています。

参考文献

世界最小の多細胞生物の発掘 4細胞で2億年間ハッピーな生きた化石“しあわせ藻”

元論文

The Simplest Integrated Multicellular Organism Unveiled

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部