ヒマワリは「向日葵」という漢字の通り、太陽に向かって花を咲かせることで知られています。

しかし目のないヒマワリはどうやって光を感知しているのでしょうか?

よく考えてみると、ヒマワリに限らず、植物は空に向かって、すなわち光を目指して成長しています。

これはヒマワリを始めとする植物の体の中に光受容体があるためです。

これまで、ヒマワリはある1つの光受容体によって光を感知すると考えられてきました。

しかし、アメリカ、カリフォルニア大学のクリストファー・J・ブルックス氏らが行った最新の研究によって、ヒマワリが光を感じるとき複数の光受容体が複雑に機能することが明らかになったのです。

また、ヒマワリが育つ環境によっても、光を感知する仕組みが異なることもわかりました。

この研究はPLOS BIOLOGY、21巻10号に2023年10月31日付けで掲載されています。

ヒマワリの茎が太陽の方に傾く理由

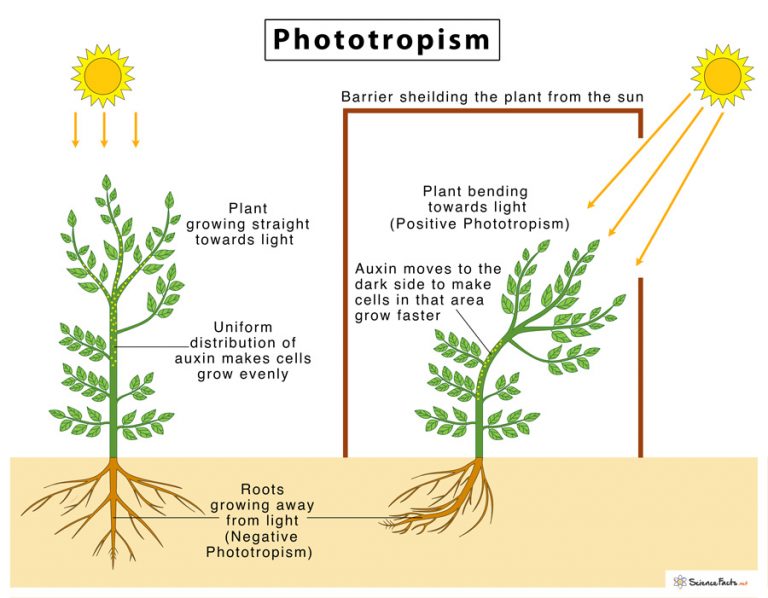

ヒマワリはもちろん、あらゆる植物は光に応じて成長を操作する性質を持っており、そのような性質を光屈性といいます。

例えば茎や花など光がある方向へ成長する性質を正の光屈性といいます。

逆に植物の根は負の光屈性を持っているため、光のない方を目指して地中深く成長していきます。

さらに正の光屈性の1つで、植物が強い光のある方へ傾いて成長する性質が向日性です。

茎の傾きは茎の光が当たる側と当たらない側の成長速度が異なることによって生じます。

ヒマワリの場合、光がよく当たる側の成長速度が遅く、当たらない側の成長速度が速くなることで、つぼみや花が太陽の方に向かうよう茎が傾いていくのです。

植物はどのように光を感知しているのか?

しかしそもそも植物の光屈性は、光を感知しないと始まりません。

目のない植物が光をどのように感じているのか、その答えは植物の中にある光受容体タンパク質にあります。

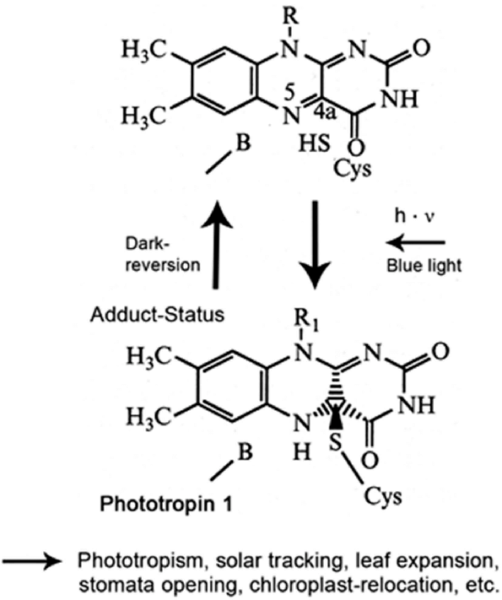

特に「フォトトロピン」と呼ばれる青色光受容体タンパク質の一種は光屈性に大きく関わることが知られています。

フォトトロピンという名前も、光屈性の英語「Phototropism」が語源になっているほどです。

フォトトロピンは光屈性のほか、気孔の開閉、また葉緑体の光に向けた運動など光が関わる植物の様々な性質に関わっています。

このため、研究グループはヒマワリが太陽の方を向けて茎を傾けていく性質についても、フォトトロピンが大きく関わっていると考えていました。

しかし、実際に太陽光を受けたヒマワリについて光受容体がどのように活性化しているか調べてみると、意外な事実が明らかになったのです。