もしもあなたが物知りだとします。友人たちとの楽しい会食の席でうんちくを傾けることが自慢でした。ところが有料のブログが生まれ、ユーチューブのアクセス数が多ければお金をもらえる時代になると知的財産的な発想が生まれます。今、ユーチューブで「これは教えたくなかったけど…」と言ながら見せるシーンはアクセス数稼ぎのごくありふれた手段です。

つまり時代の進化と共に自分が持っていた能力や知識が様々な形で財産化できることに気がついたわけです。

これを国家単位で考えるとどうでしょうか?19世紀にはリカードという経済学者が英国の毛織物とポルトガルのワインをベースに比較優位という学説を発表しましたが、長らく、国家の貿易は「自国にないものを得る」が基本的考えでありました。

英国とインドや中国の貿易ではインドからは木綿を、中国からは茶を輸入する一方、英国から売れるものはあまりなく、銀が英国から中国に流入、それを防ぐためにインド産アヘンを中国に売り込んだという歴史の教科書的な話もあります。

日本の場合は海外からの輸入に対して日本で産出した金で支払いをしていました。日本がジパングと言われたゆえんですが、日本は当時、バーター的な輸出が少なかったことで日本の金は枯渇したとされます。

それでも地球儀ベースでみると第一次産品の産出国や産業の勃興地に偏りがあったことで国際間の貿易は比較的二国間の取引であった時代が長く続きました。

ところがこの2-30年でその姿勢は大きく変わります。まず、第二次産業の産品は必ずしも特定地域にだけ偏在する時代は終わりました。特に製造業は地産地消という発想から企業が世界各地に工場や合弁を設立し、世界で同じクオリティの商品がごく普通に入手できます。ここバンクーバーではサッポロビールがカナダ大手ビール会社を所有し、サッポロビールを当地で生産するため地元のビールとほぼ同じ値段で購入でき、酒屋には常に山積みされています。

トランプ大統領の時代に大きく変わった点の一つに多国間協定から二国間主体の協定締結に変化したてんでしょう。理由は多国間では当該国利益が必ずしも極大化出来ないからです。TPPからアメリカが降りたのはその典型です。またアメリカ、メキシコ、カナダの自由貿易協定であるNAFTAを見直し、USMCAに作り替えたのもトランプ流でありました。そしてそれは今でも機能しています。

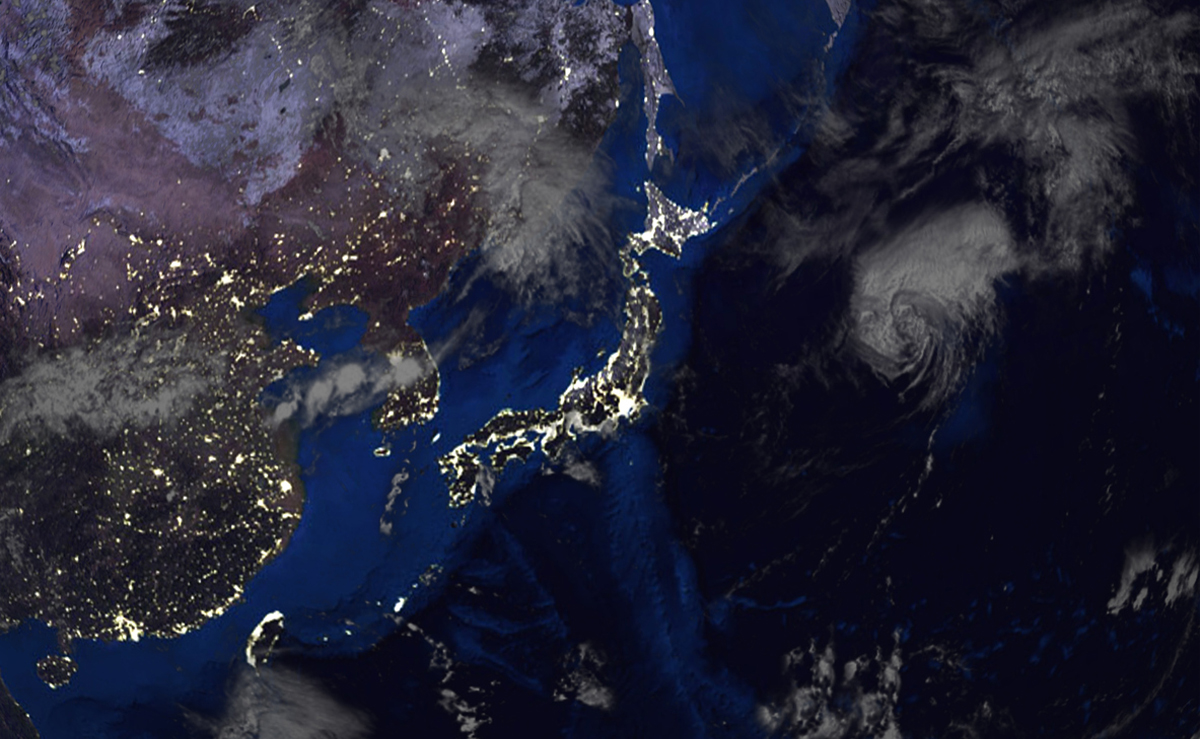

kvsan/iStock

更にアメリカはこの4-5年、産業のレパトリ(repatriation、本国回帰)を進めようとしました。これについては60-70年代頃に日本の自動車や鉄鋼、繊維との貿易摩擦に対してアメリカが国威発揚をしようとしたことと重なる部分もあります。(結果は成功ではなかったですが、意味はありました。)