霞が関の政策担当者は、「よい政策案があるけど、モメンタムがまだ来ていないから実現のタイミングじゃないな」とか「今、モメンタムが来ているから一気に政策を前に進めよう」などと考えたりします。

もし民間から政策提案をしようとするのであれば、こうした政策のモメンタムが来るタイミングを逃さないこと、そして場合によってはモメンタムを「作り出す」ことが大切になります。今回の記事では、この「モメンタム」を引き起こすきっかけや、そのタイミングの掴み方などを具体的に解説します。

国のルールや方針を覆す判決国が裁判に負けるケースは少ないですが、ときに冒頭お示しした性同一性障害のケースのように、国のルールや方針をくつがえす司法の判断が下されることもあります。司法の判断が下ったあとは、政府は速やかに判決の趣旨を踏まえた制度改正を行うことが通例です。

裁判の結果で政策が変わった具体的な例として、2014年に実現した、医薬品のインターネット販売解禁があります。

薬局で買える医薬品(OTCといいます)は、副作用のリスクなどを考慮して1類、2類、3類と分類されていますが、かつて、医薬品のネット販売については、厚生労働省が省令(法律、政令の下に位置する法令)で、比較的使用に当たって専門家の管理下に置く必要性が薄い3類以外はインターネットで販売してはならない、という決まりを作っていました。

これについて争われた裁判で最高裁は、2013年1月、厚労省のインターネット販売に関する決まりは法律違反である、と判断しました(専門的に言うと省令の規定が法律の委任の範囲を超えているという判断です)。

これを受けて、同年6月に策定された成長戦略に一般用医薬品のインターネット販売を認めることが明記され、これを受けて2014年の法改正によりインターネットによる一般用医薬品の販売が認められることになりました。

国が裁判で負けるケースの場合、最終的な判決の前にも報道などで、裁判の内容や道行きが世の中に発信されることが多いです。自分たちが進めたい政策に関係しそうな裁判が進行している場合にはメディアの報道などに注意を払い、政策が動くタイミングを逃さないようにすることが大切です。

■

株式会社千正組では、政策のつくり方を誰でも学べるような実践的な教科書を連載する定期購読マガジンを配信しています。無料部分もありますのでぜひお読みください。

政策人材のための教科書 ~現場の声を政策につなげるために~|株式会社千正組|note

講演、コンサルティング、研修のご依頼などはこちら

■

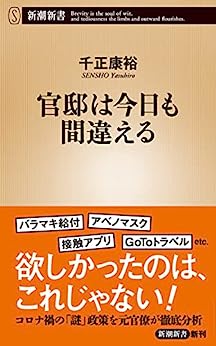

編集部より:この記事は元厚生労働省、千正康裕氏(株式会社千正組代表取締役)のnote 2023年11月14日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はこちらをご覧ください。

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?