2代目もコンパクト設計。エントリーカーの価値を追求

「ようやく」といった感じで2代目マーチがデビューした。2代目も初代が培ってきた、コンパクトサイズのFF2BOXハッチバック、というアウトラインに変わりはない。スリーサイズは3695×1585×1425mm。旧モデルと比較して全幅が25mm、全高が30mm大きくなり、全長は40mm短い。新型は居住性に直結するホイールベースが60mm延長されたものの、オーバーハングがグッと短縮され、タイヤを四隅に追いやったプロポーションになっている。取り回し性のよさは従来以上。まずは日本の代表的なベーシックカー、マーチがむやみに大型化しなかったことに、最大級の拍手を送りたい。

キャビンスペースは、うれしいことにその小さなサイズを忘れてしまうほどだ。4名ならかなりのロングドライブも楽にこなせる広さの持ち主である。シート自体の出来もよく、ベーシックカーという言葉から連想するチープなイメージはない。

走行性に関しては、1リッターユニット(58ps/8.1kgm)+4速ATのベーシックモデルでも、問題はない。加速のポテンシャルは、実用上なんら不満のないレベルに達している。もちろん「力強い」とか「俊足」という表現が当てはまるわけではない。しかし、クルマの流れが速い深夜でも、あくまで自然な感覚で交通をリードできる。

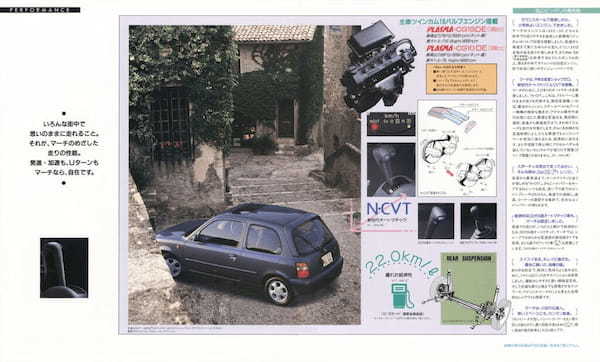

1.3リッターバージョン(79ps/10.8kgm)を選べば、さらに余裕がある。1.3リッターには注目の無段変速機「N・CVT」が設定されている。CVT採用車は世界的にもまだ多くはない。マーチのN・CVTはその中で最も完成度が高い。CVT特有の「ショックのないドライビング感覚」はなかなか新鮮。アクセルを踏み込むと、まずエンジン回転数が立ち上がり、車速はそれを追いかけて上昇を続ける。

加速力という点で、不満はまったくない。というより、なかなかの俊敏さを味わえる加速力の持ち主だ。エンジンは6400rpmのレッドラインまでストレスなく回り、1000rpm付近の低回転域から意外なまでに太いトルクを味わわせてくれる。N・CVTもそうだが、MT車に乗ると力強さがよくわかる。

フットワーク/シャシーポテンシャルに関しても、本来のキャラクターにぴったりの完成度を実現している。中でもスタビリティレベルは高い。このカテゴリーで世界のトップレベルにある。

(河村康彦/1992年3月26日号発表)

1992年日産マーチ/プロフィール

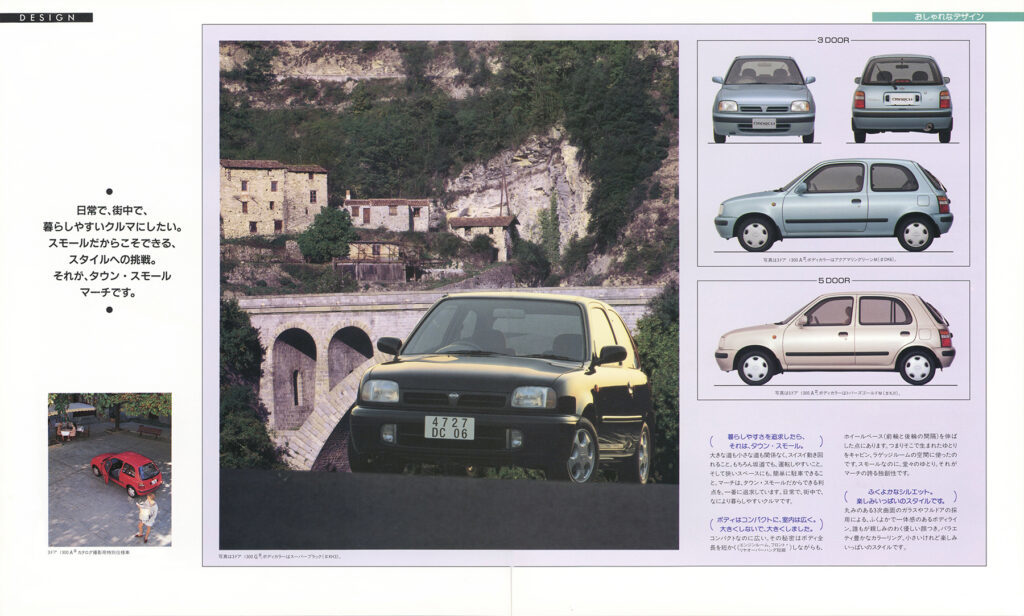

約9年のロングライフを誇った初代の後継として、2代目は1992年1月にデビュー。カタログにはラウンディッシュな2BOXスタイルを描き、「こんなカタチのクルマの中で、いちばんいいクルマになりたいと思いました。」と記載していた。スタイリングはパイクカーのBe-1(1987年)を彷彿させる愛らしい印象。3ドアと5ドアが選べ、室内はコンパクトなサイズから想像する以上に広く、実用的だった。

持ち味はベーシックカーながら贅沢なメカニズムを奢っていた点。パワーユニットは全車が新開発の直4DOHC16V。1.3リッター(79ps)と1リッター(58ps)の2種。トランスミッションは5速MTに加え、1.3リッターには当時は画期的だった無段変速のCVTを設定(1リッターにも1993年に追加)する。足回りはリアが5リンク式の快適仕様だった。2代目は、しっかりとした走りと優れたパッケージングが評価され支持を拡大。日本でイヤーカーに輝くだけでなく、日本車で初めて欧州カー・オブ・ザ・イヤー(1993年)も獲得する。マーチ(欧州名マイクラ)は、日産を代表する世界戦略車の1台だった。2代目は年を重ねるほどに安全装備とバリエーションを充実。約10年のロングライフ車になった。