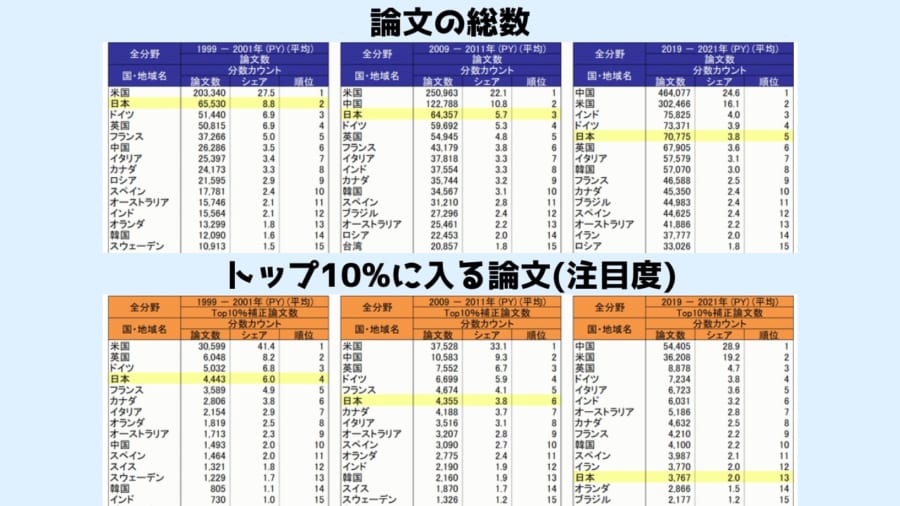

質の高い論文の絶対数が急減している

研究の質が下がったのも、周りの国が伸びたからなのでしょうか?

ここで注目すべきは、世界全体の論文数もまた、20年前と比べて大きく増えているという点です。

日本でも20年前に比べて発表される論文数は約6万5000本から7万本と5000本ほど増えています。

ただ日本の増加速度は他の国々(上位25カ国)と比べると、最も遅い部類となっています。

米国は同じ時期に20万3000本から30万2000本と10万本近く増加し、中国に至っては46万本の増加、イタリア、フランス、ドイツ、イラン、韓国など他の国でも数万本もの増加がみられます。

総論文数が増えたということは、世界全体で研究が活発になり、新規分野の開拓が進んでいることを示しています。

そして増加した論文の中に優れたものが含まれていれば、全体数の増加に連動して質の高い論文の絶対数も増えていきます。

ただ日本では同じことは起こりませんでした。

日本では20年前はトップ10%に入る論文の数は4443本でしたが現在では3767本と劇的な低下を見せています。

総論文数が増えたものの、評価の高い論文数はむしろ減っているのです。

これはシェア率ではなく、絶対数の減少です。

つまり日本の研究の質が低下したのは単に周辺国が伸びたのに加えて、評価の高い論文を出す能力が日本から失われていることも原因となっていたのです。

実際、主要国のうち、トップ10%に入る論文数(絶対数)が減ってしまったのは日本だけです。

しかし、なぜ日本では質の高い論文を出せなくなってしまったのでしょうか?

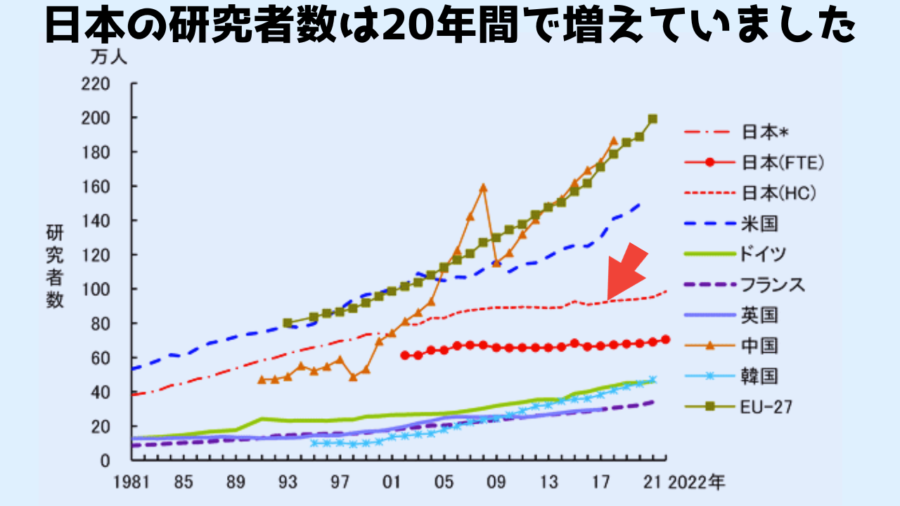

まず考えられるのは、研究者数の減少です。

なぜ日本は質の高い論文を出す能力が失われているのか?

まず考えられる原因は、研究者の総数が減っている可能性です。

報告書では各国の研究者数が調べられており、日本の研究者数が2000年代後半から僅かに増化していることを示しています。

大学部門や企業部門の研究者数も20年間の間に増加していました。

つまり日本は20年前と比べて研究者数が少し増えて、論文総数も増えているのに、質の高い論文数だけが減っていると言えるでしょう。

では研究者数が減ってないのに、なぜ研究の質が低下してしまったのでしょうか?

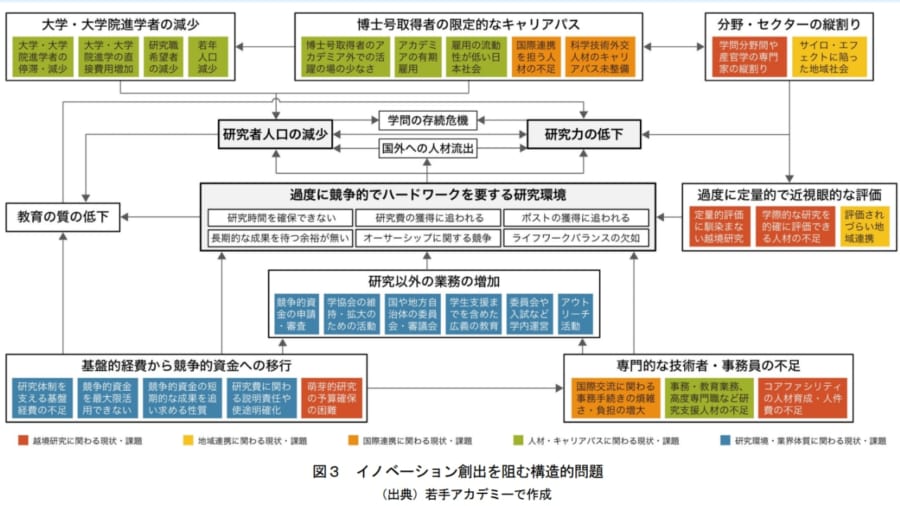

研究時間の短縮と待遇の悪化

なぜ日本の研究の質が低下しているのか?

2020年に提出された別の報告書では、日本の研究環境に大きく問題があることが示されています。

2002年から2018年の間に研究者たちが研究に費やした時間の割合を調べたところ、47%から33%と大幅に減少していたのです。

近年になり大学の研究者たちには、民間や学校教育などの社会的な場に積極的にかかわるよう、促し続けられていました。

もちろん大学の社会貢献は重要ですが、日本においては研究時間を大幅に削る結果になってしまいました。

他にも日本では、研究室運営にかかわる事務作業を教授本人に負担させる傾向が強く、また研究の作業的な側面を担当する技術者は研究者20人につき1人と圧倒的に不足していました。

そのため教授は研究の指揮に専念することが難しく、個々の研究者たちは研究を深めるよりも単純作業に忙殺されることになります。

さらに博士課程やポスドクと呼ばれる若手研究者の収入は就職組に比べて圧倒的に低く、任期制のために職の安定性もありません。

そのため博士課程に進む学生の数を調べたところ過去20年間で21%減少していることが示されました。

日本では少子高齢化のために高校生の数が減っていますが、大学入学者の数はここ20年で僅かに増えています。

つまり博士課程に進む学生が減ったのは、少子高齢化が原因ではなく、博士課程を選ぶ率が低下しているからです。

他にも研究資金の獲得が、選択と集中の名のもとに、競争的になってしまったことも原因となっています。

研究が早い者勝ちの競争であるのは事実です。

しかし研究資金の獲得まで競争させてしまうと、多くの問題が生じます。

研究者たちを競わせて優れた研究に資金を投じる「選択と集中」が上手く機能するには、「どの研究が優れているのか」を言い当てる人間が必要です。

しかし萌芽的研究をはじめ遠い将来ノーベル賞受賞につながる研究を、言い当てられる人間は存在しません。

また選択と集中は決められた期間内に結果を出せるかどうかが基準で決定されます。

研究のなかには、長年に渡り挑み続ける必要があるものも存在しますが、そのような研究は無視されてしまいます。

結果、過度に定量的で近視眼的な研究評価が蔓延し、研究力の低下が起こります。

つまり日本では投資額をあまり増やさないまま、研究者たちの待遇を悪化させ、選択と集中の名のもとに資金の獲得レースを強い、短期的な成果を求める研究だけに資金が投じられているのです。

これら全ての失敗は、優秀な人材が研究者になることを阻害すると共に、優秀な研究が行われるチャンスを奪っています。

共産圏でしばしばみられた農業政策の極端な失敗と人口減少について、私たちはかつて「子供でもわかる間違いをしている」「放っておいたほうがよほどマシだった」と蔑んできました。

しかし現在の日本の状況は、同じレベルの根本的な間違いが研究政策で起きつつあることを予感させます。

豊富な研究費と多くの研究者を抱えながら研究の質を低下させ続けている日本。

この状況を改善するには、報告書であげられた問題点を1つ1つ解決するしかないでしょう。

参考文献

科学技術指標2023

2040 年の科学・学術と社会を見据えて いま取り組むべき 10 の課題