こんにちは。

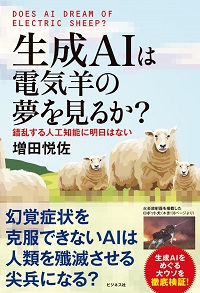

あと2~3日で発売される最新刊の拙著『生成AIは電気羊の夢を見るか?』の結論は、人間の命とか資産とかの重要なものを扱うには、ときどき陥る幻覚症状(hallucination)が恐くて生成AIは使えないが、遊び道具としてはいろいろ応用範囲が広そうだということでした。

生成AIの幻覚症状については、少なくとも現在の技術水準ではどうすれば根絶できるかと考えるのは非現実的で、どうすればAIに幻覚症状を起こさず、気持ちよく働いてもらえるかを工夫するしかないというコンセンサスができつつあります。

そこで今日は、仕事上の相棒としてはもちろんのこと、遊び仲間としてもけっこう厄介な存在になりそうなAIとの付き合い方について、いろいろ考えてみたいと思います。

brackish_nz/iStock

まず、幻覚症状を起こさず機嫌よくAIに働いてもらうための6つのアドバイスをご覧ください。

AIは「どう答えたらいいかわからないけど、できるだけ指示を出してくれた人が喜ぶような答えを出したい」と思ったとき、つごうのいいウソをつく傾向があるそうです。

AIは「どう答えたらいいかわからないけど、できるだけ指示を出してくれた人が喜ぶような答えを出したい」と思ったとき、つごうのいいウソをつく傾向があるそうです。

ですから、「自分ではとうてい思いつかないようなすばらしいアイデアを考え出してほしい」という質問をすると、ウソの答えが返ってくる危険が大きくなります。自分で選択肢を指定するわけですから、自分の想像力の範囲内の答えしか返ってこないことがわかります。

この第1項目でもう、自分ひとりではできなかったことがAIを使えばできるというのは、運良くそうなることはあったとしても、基本的には幻想にすぎないと納得していただけるでしょう。

次は、楽をして成果をあげられるという幻想です。これも、データはできるかぎり自分で探し集めたものをAIに投入しましょうということで、あっさり否定されてしまいます。

実際、データ収集をAIに任せたら、返ってきた答えについていちいちほんとうに存在するデータから導き出した答えなのか、架空のデータから都合良くひねり出した答えなのか調べなければならないので、かえって仕事量が増えてしまうのではないでしょうか。

3番目は、生成AIならプログラム言語を使わず日常話しているとおりのことばで指示を出しても答えてくれるという、まさに画期的な特徴の限界についてです。たしかに、生成AIは数式をそのまま問題として出したときだけではなく、いわゆる文章題にも答えてくれます。

でも、「ある値段のものをいくつ買って、次に別の値段のものを別の量買って、さらに違う値段のものをやはり違う量を買ったら、合計いくらの買いものをしたことになるか」といった文章で訊くと、単純な計算を間違えることが多いのだそうです。

だから、品物ごとに値段と数量を書き出して、それぞれ掛け合わせて1品当たりの小計額を確認してから、全部合計するといくらというふうに、表計算プログラム的なひな型をつくってやる必要があるということです。

4番目は、漠然とした相談を持ちかけると、AIがありもしない会社の営業マンになってセールストークで答えてくることもあるからご用心ということです。

「ペットショップを経営しているけど、お買い上げいただいたペットをお客様の自宅に届ける配送能力はない。どうしたらいいか?」と聞いたら、「どんな生きものでも安全に客先までお届けする弊社にお任せを」という答えが返ってきたという例が紹介されていました。