bee32/iStock

9月7日の朝日新聞デジタル「(インタビュー)『ネット敗戦』の理由 インターネットイニシアティブ会長・鈴木幸一さん」と題する記事は、以下のリードで始まっている。

ネット敗戦の実証データインターネットの時代が訪れて、はや30年。その間に創業したグーグルやアマゾンなどは、今や世界を席巻するガリバー企業だ。日本には、なぜそうしたビッグテックが育たなかったのか。「ネット敗戦」とも言われる我が国の現状について、「日本にネットを創った男」鈴木幸一さんは、いま何を思うのか。

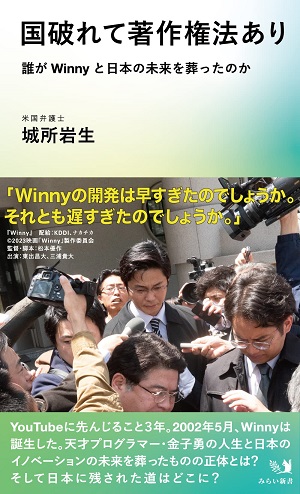

図表1は「国破れて著作権法あり~誰がWinnyと日本の未来を葬ったのか」(以下、「国破れて著作権法あり」)で紹介した平成元年と31年の世界時価価総額ランキング上位10社の国別・業種別内訳。

図表1 世界時価総額ランキング上位10社の内訳

平成元年(1989年) 平成31年(2019年)4月 国別 日本(7社)i、米国(2社)オランダ(1社) 米国(7社)iii、中国(2社)

オランダ(1社) 業種別 金融(5社)、IT・通信(2社)ii

エネルギー(3社) IT・通信(7社)iv、金融(2社)

エネルギー(1社)

i. 金融5社、NTT、東電 ii. NTT、IBM iii. グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン, マイクロソフト(GAFAM)、金融2社 iv. GAFAM, アリババ、テンセント (出典:「国破れて著作権法あり」13頁)

「国破れて著作権法あり」ではこの図表に以下の解説を加えた。

まず、国別に見ると、元年に7社を占めていた日本は31年には皆無。表にはしてないが、ランキング上位50社を見ると、元年に日本は32社を占めていた。(中略)ところが、31年には1社(43位のトヨタ自動車)のみと、その凋落ぶりがより鮮明になる。

業種別に見ると、凋落の原因がよくわかる。元年には上位10社中2社だったIT・通信が31年には7社に急増。しかも上位4社はアップル、マイクロソフト、アマゾン、グーグルの米IT企業。このうち、アマゾン、グーグルと9位のフェイスブックの3社はいずれも平成生まれ。中国の2社(アリババ、テンセント)も平成生まれである。

上位10社中7社を占め、うち5社は平成生まれのIT・通信業界で、米中のようにスーパースターが生まれなかった。言い換えると、IT革命に乗り遅れたことが日本の敗因といえる。

記事はインターネットイニシアティブの創業者に鈴木氏に日本のネット敗戦の理由を尋ねる。

――日本は米欧や中国に「立ち遅れ」ネット敗戦状態です。なぜこんなことに?

ネットが国防予算で成長した軍事技術、国家戦略だという視点が、平和に慣れた日本では希薄でした。文化の違いも大きい。