malerapaso/iStock

「コロナ対策」で高齢者の命は救われたのか?

ここは非常に重要な論点なのですが、とても難しい問題です。この難しい問題を考えるのに重要な視点が2つあると思います。

一つが、統計学的に高齢者の命(死亡者数)はどう推移したのか?

という視点、いわゆる事実確認です。

もう一つが、高齢者にとっての医療と生活の関係性、また感染症と免疫の関係性

という医療社会学的な視点です。

一般的な医療の専門家でもこれらの視点を逸脱してしまっていることが多いので、今回、あらためて解説しておきます。

まず、統計学的事実確認から。

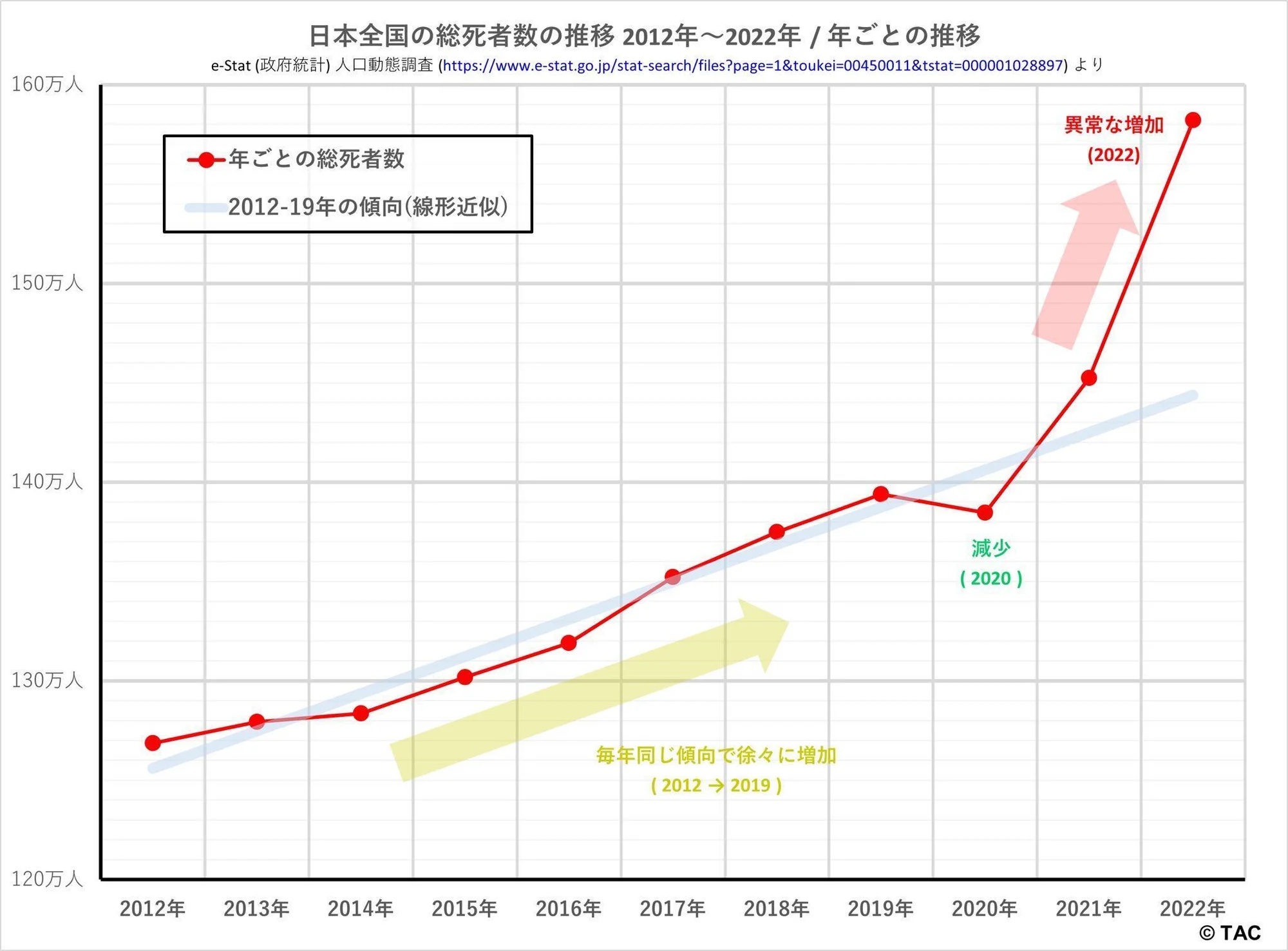

日本人の死亡数の推移2020年はコロナ元年でした。

ご存知かもしれませんが…緊急事態宣言や休校措置などで日本中が大パニックになったこの年。世界中でコロナの死亡者数も全体の総死亡者数も急増したこの年…なんと皮肉にも日本人の総死亡数は減少しました。

高齢化がどんどん進行している日本。高齢者数の増加に伴って、死亡者数も必然的に増加し続けていた中、突然の死亡者数が減少したのです。

そう考えると、2020年は高齢者の命が守られていた、つまり「感染対策」の良い意味での結果が表れた、と考えていいかもしれません。

しかし、良いことばかりは続きません。その翌年の2021年はその減った分を補うように死亡数が増加しました。

そして2022年…日本人の死亡数は激増してしまいました。

高齢化の進展に伴う死亡数増加のはるか上を行く増加です。

日本では毎年約2万人程度の死亡数増加が見られていましたが、2022年は通常想定される死亡数より約15万人も多い死亡数になってしまったのです。

これは、あの東日本大震災のときの死亡増を遥かに凌ぐ、あまりにも異常な事態です。

そして今年、2023年はどうかというかと言うと…