魚という生き物を特徴づける器官「浮袋」。その名に反し、ただの浮き輪というわけでは全くありません。

(アイキャッチ画像提供:茸本朗)

魚の浮袋ってどんな器官?

魚という生き物の特徴を語るとき、決して外すことのできない器官といえば「浮袋」でしょう。漢字一文字で「鰾」と表されることもあります。

浮袋はかつて、陸上生物の「肺」の元になった臓器と考えられていました。しかし研究が進むにつれて、逆に「現生魚の先祖が水中に進出した際、肺が進化して浮袋になった」ことが判明しました。

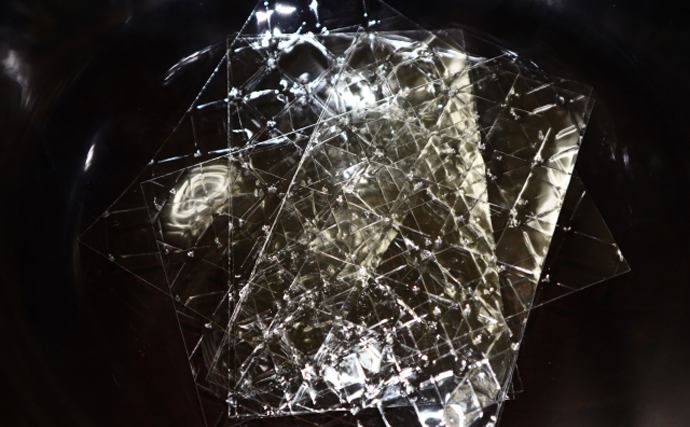

浮袋(提供:茸本朗)

浮袋(提供:茸本朗)浮袋は文字通り浮く(浮力を得る)ための臓器として知られていますが、それはごく一部分でしかありません。例えばシログチやニベなどは、筋肉の振動を浮袋で増幅して音にすることができ、これで敵を威嚇しています。また多くの魚で、外部の振動を増幅し感知する「耳(内耳)」としての役割も果たしています。

更に、ピラルクなど一部の原始的な魚では浮袋に肺の役割が残っており、空気呼吸をするために必要な部位となっています。

「アイシングラス」

そんな浮袋ですが、現代では超高級食材としても知られています。特にニベの仲間の浮袋を乾燥させたものは、中国では貴金属と同様の価格で取引されることも。これは浮袋がナマコやフカヒレ等と同様に、中華料理で好まれる「ゼラチン質」でできているからです。

浮袋ポン酢(提供:PhotoAC)

浮袋ポン酢(提供:PhotoAC)ゼラチンは熱すると溶け、冷えると固化するため浮袋もそのように変化させることができるのですが、溶かしたものを糊として用いる文化が世界中にあります。

このようなものはアイシングラスと呼ばれ、現在でも古い家具や絵画の修理修復に用いられています。

ビールやワイン作りに活用

さて、このアイシングラスにはちょっと変わった用法もあります。それは「酒類の清澄剤」。

アイシングラス(提供:PhotoAC)

アイシングラス(提供:PhotoAC)搾りたてのビールやワインには、発酵酵母由来のタンパク質(おり)が多量に含まれており、それが濁りや雑味の原因になります。しかしここにアイシングラスを加えると、酒類のタンパク質とアイシングラスのタンパク質が結合して沈殿します。この性質を利用して「おり」を取り除くことができるのです。

ただ、アイシングラスは動物性の食材であるため、厳格なベジタリアンはアイシングラスで清澄させたワインを飲むことができません。そのため最近では「アイシングラスフリー」を売りとしたワインも販売されているそうです。

<脇本 哲朗/サカナ研究所>

The post 意外すぎる【サカナの浮袋の使われ方】 ビールやワイン作りに活用? first appeared on TSURINEWS.