これを見ると図2から少なくとも一度はこの2023年7月のピークに匹敵する気温があったことが分かる。また図3を見ると似た様な気温ピークが過去に何回かあったことが分かる。

図1と、図2&3の違いは何かといえば、図1は7月の気温だけを取り出していることだ。7月以外の気温も取り出すと、過去に似た様な気温のスパイク的な上昇は何回か存在していた。いずれも短期間で終わっていたから、今回もそうなることが予想される。

なお図2と図3の違いは、図2には都市化の影響が混入している可能性が高いことだ。図2を見ると1回だけだが、図3を見ると過去3度にわたり、今回なみの気温スパイクがあったことが分かる。

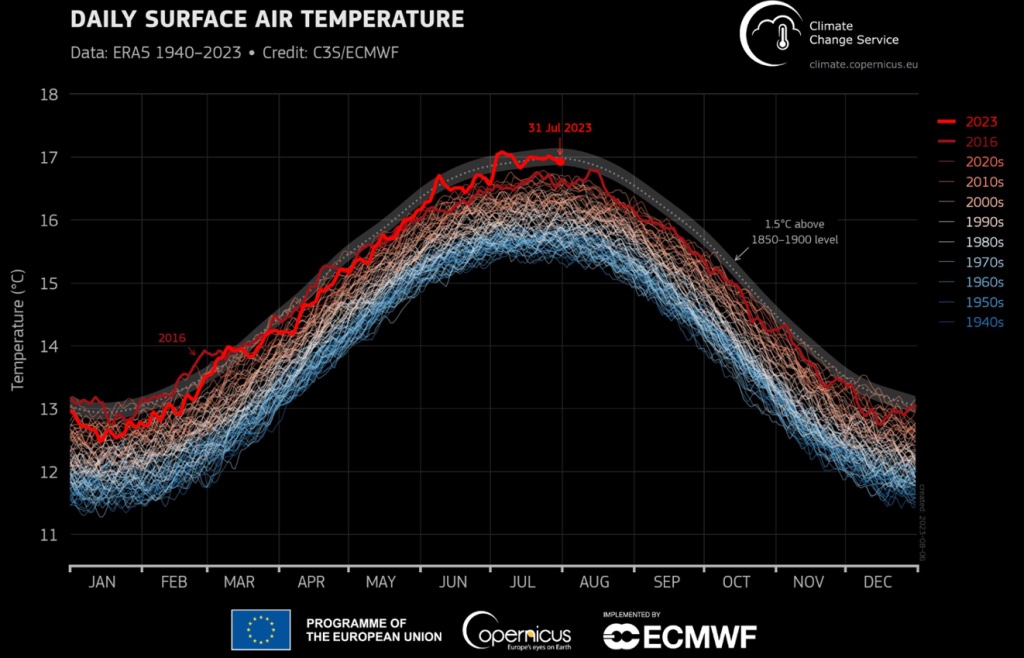

ところで、2023年7月が史上最高の気温だったということは、以下の図4で説明されることがある。この図は毎年1月から12月までの世界平気の気温をプロットしたものだ。1月は寒く、7月が一番暑くなっている。毎年気温は異なるが、今年は全般に気温が高く推移し、2023年7月にはとても気温が高くなっている(図中の赤い太い線)。

図4

曲線同士を比較して見ると地球の平均気温はいまこの観測期間で「最高」になっているには違いないが、過去の最高記録と比べて何℃も高い訳では無く、コンマ何度しか違わない。「地球沸騰」なんて大げさにすぎる。

もう1つ気づくことは、毎年、1月と7月で4℃も違うことだ。夏暑いからあたりまえ・・・ではない。なぜなら、北半球が夏なら南半球は冬だからだ。ではなぜ7月に地球平均気温は高くなるかというと、北半球は陸地が多く、南半球は海洋が多いので、北半球の夏に地球平均の気温が高くなるという訳だ。

図2や図3の「地球平均気温」の図はよく見るけれども、じつはこれは正確に言えば地球平均気温ではなく「過去一定期間平均での同月の気温に比べてのその月の気温の差」の図なのだ。

地球温暖化で1℃上昇、2℃上昇、というけれども、じつはこのような毎年4℃も地球平均で上下しているものが少しずつずれていく、というのが正確な理解である。

2023年の短期的な気温スパイクの原因が何かは盛んに議論がされている。大気・海洋の自然変動、2022年のフンガトンガ噴火の影響(火山噴火は地球を冷やすことが多いがその逆もある)、2015年に規制が始まり2020年に義務化された船舶燃料からの硫酸塩エアロゾル排出量の変化(雲の生成を抑制し太陽光反射が減少する)、といった要因が検討されている。CO2による変化はゆっくりしたものだから、このような短期的な気温スパイクには別の理由があるはずだ。

■

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?