停戦に向けた外交努力とともに、ミサイル防衛能力、シェルター整備を含む国民保護体制、核共有議論の強化・促進は喫緊の課題であり、政府はこれをもっと国民に語らねばなりません。

ここ数日、必要があってこの度NATOに加盟したフィンランドの国防政策を調べているのですが、同国では国民の人口554万人に対して440万人分の退避壕が整備され、人口60万人の首都ヘルシンキには外国人や観光客も含めて90万人分のシェルターがあり、簡易ベッド、トイレ、洗面所の設備も完備、核攻撃にも耐えられる設計となっているそうです。

フィンランドは男性に対して徴兵制が採用され(スウェーデンとノルウェーは女性も徴兵制)、これに加えて常備の10倍以上の予備役が確保されています。日本もフィンランドと同様に「ロシアの隣国」なのですが、彼我の差には愕然とせざるを得ません。

「軍隊とは何か」「国は誰が護るのか」という国家の基本についての議論から目を背け、これを怠ってきたツケはいつか必ず国民に回ってきます。たとえどんなに受けが悪くても、政治がこの議論から逃げてはなりません。

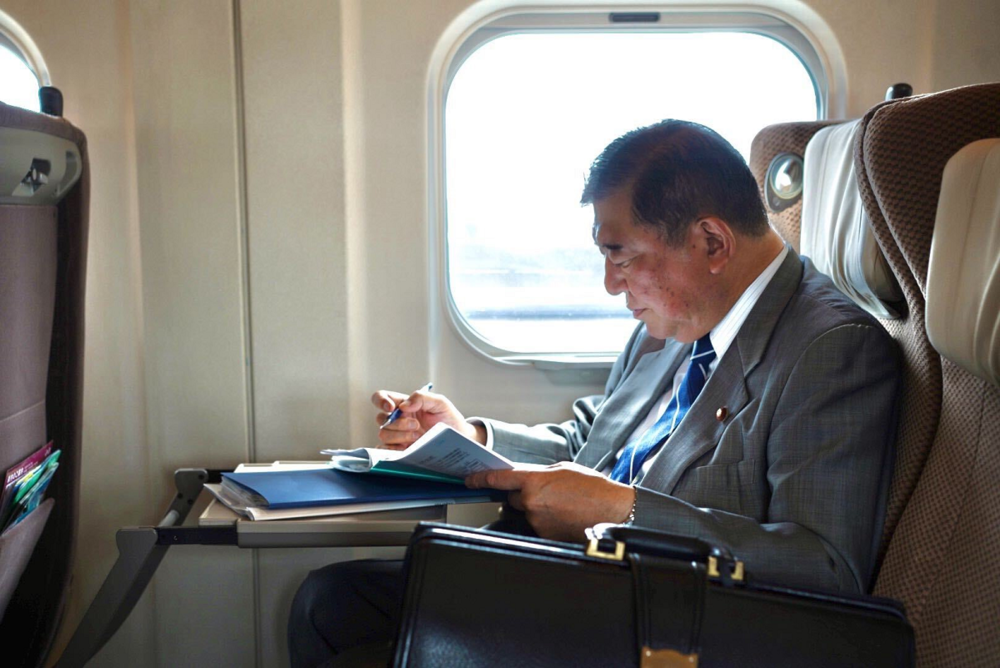

毎年この季節になると戦争に関する文献を読む頻度が高まります。今週読んだ「神の国に殉ず小説東条英機と米内光正」(阿部牧郎著・祥伝社文庫・上中下巻)はとても読み応えのあるものでした。

東条は戦犯として絞首刑となり、米内は日米開戦に最後まで反対した良識派として評価されていますが、ともに戦前・戦中に総理大臣を務めた二人の岩手県人(東条は父君が岩手県人)の対照的な生き様を描いたこの作品は、もっと広く読まれるべきものだと思います。

どちらかと言えば官能小説家として位置付けられる阿部牧郎(令和元年没)ですが、「それぞれの終楽章」(第98回直木賞受賞作)、「ゆっくりと悲しげに」(文藝春秋書下ろし文芸作品)等の私小説や、「英雄の塊小説石原莞爾」「危機の外相東郷茂徳」等の評伝小説に秀作が多いように思います。ご存命中に一度お会いしてお話を伺ってみたかったのですが、果たせなかったのはとても残念なことでした。

■

今週も恐ろしく暑い日々が続きました。昭和40年代のはじめ、鳥取での小学生時代に外気温が30度を超える日が続いて、暑中見舞いに「アツイ!」とだけ書いて出したことを妙に覚えていますが、今はそれどころではありません。

あの当時はエアコン(クーラーと言っていました)のある家庭はとても珍しかったのですが、なくてもそれほど苦にはなりませんでしたし、山間部の田舎にある茅葺の家に行けば、中は風通しもよくてとても涼しかったことをよく覚えています。

夏休み、海にクラゲが出始めるお盆まではほとんど海辺の町で過ごし、後半は山間部の村で川遊びに明け暮れて、最後の一週間で宿題の仕上げに追われた(何週間も前の絵日記をでっち上げるのと、読書感想文書き、自由研究が地獄のようでした)半世紀以上も前の夏の日々がとても懐かしく思い出されます。もう海や川で泳ぐことはないのだろうなと思うと、とても寂しく感じられます。

皆様、ご健勝にてお過ごしくださいませ。

石破茂氏Twitterより 編集部

編集部より:この記事は、衆議院議員の石破茂氏(鳥取1区、自由民主党)のオフィシャルブログ 2023年7月28日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は『石破茂オフィシャルブログ』をご覧ください。

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?