Masafumi Nakanishi/iStock

資本主義の構図の金融版を作れば、国家の枠に相当する場所に座るのは中央銀行であろう。

都合の良いことに、最近になって、日本銀行の金融政策と近年の在り方を批判的に検討する二冊の新書が出版された。

河村小百合『日本銀行 我が国に迫る危機』(講談社現代新書 2023年) 野口悠紀雄『日銀の責任』(PHP新書、2023年)

これらを参考に、中央銀行を国家論の一部として考察しよう。

当然の疑問誰が聞いても不思議に思うことがある。世界のほとんどの中央銀行は、コロナ後のインフレの急伸を見て政策金利の値上げに踏み切ったのに、ただ一人日本の中央銀行だけが、緩和政策をかたくなに続行している(2023年7月中旬でも、なお)。

この孤立無援は、円安、それも独歩安をもたらしている。貿易収支が均衡していれば、為替がいくらになろうと、実体経済には影響しないと頑張りたいところだが、貿易収支はすでに2年連続で赤字に転落しているから(2022年度 21兆7,000億円)、日本人は外国から高い買い物を強いられているわけだ。逆に、外人から見れば、日本はバーゲンセールだ。札幌は外国人観光客で賑わっている。それはそれで有難いことだが。

円安は、それが一定期間、持続すれば、投資の減少、所得分配の変更、などを通じて日本経済の構造を変化させ、悪くすると、衰退を加速する。二人の著者は心配しているのである。政府筋の一部には、急激な円高は好ましくない等、型どおりの発言もあるが、本気とも思えない。日本銀行は、総裁が変わっても、ノー天気に、利上げは“時期尚早”を繰り返すばかりだ。

金融緩和の目標は、物価2%、と何度も言った。それが達成されないと、反省も辞任もしないで、“緩和が足りない”からといい、物価が明らかに上がってくると、これは“ホンモノではない”という。

河村小百合の新書気は確かかと、ついに二人の知識人が新書を書いた。河村は、大学を卒業して日銀に勤めたが、三年ほどで転職しているから、元日銀とは言わないほうがよいだろう。「日銀のかたくなな姿勢の本当の理由」という小見出しをつけて次のように言う。

「ひとたび利上げ局面に入れば、中央銀行としての財務運営はたちどころに悪化し、赤字に転落するのが確実」(河村、p.29)

これがほんとの理由なら、なぜそれを隠してきたのか?

「自分たちの責任を問われる、そうした事態は任期中には何としても避けたいと考え・・・いろいろ理由をつけて・・・問題を当面先送り」(河村、p.30-31)

本当!と言いたくなる話だが、まだ先がある。

「10年間にわたる期間中の金融政策決定会合で、まともに検討した形跡も」ないそうだ(河村、p.32)。

「日銀の公開資料からは、金融政策決定会合で、ECBの政策委員会で行われているような、中央銀行の金融政策を決める会合として本来取り上げなければならない点であるはずの金融政策の枠組みや手段の効果や副作用・弊害について、突っ込んだ議論がおこなわれている形跡はありません。」(河村、p.144)

このすぐ後に、金融政策決定会合が、強引に運営されたと書いている。

野口悠紀雄の新書安部一強プラス黒田独裁。まさに、政権と日銀が癒着して、やりたい放題だったわけだ。では、そんな無理をして何をしたかった? これに答えたのが、経済学者の野口悠紀雄の新書だ。

答えは“株”である。金融緩和を進める、金利も下げるのに加えて量的緩和も。これだけで株価をはじめとする資産価格は上がるが、日銀自身がETF(上場投資信託)を買い続ける。まさに、“株が上がればえーじゃないか”だ。

つまり、物価目標はウソだった。それは世間を欺く方便と断言し、野口は日銀の行動を次のように整理している。

国債の大量購入によって金利を引き下げる。 金利の引き下げによって、財政資金の調達を容易にする。 円安によって大企業の利益を増大させる。 それによって株価を引き上げる。(野口、p.113-114)

すこし解説しよう。

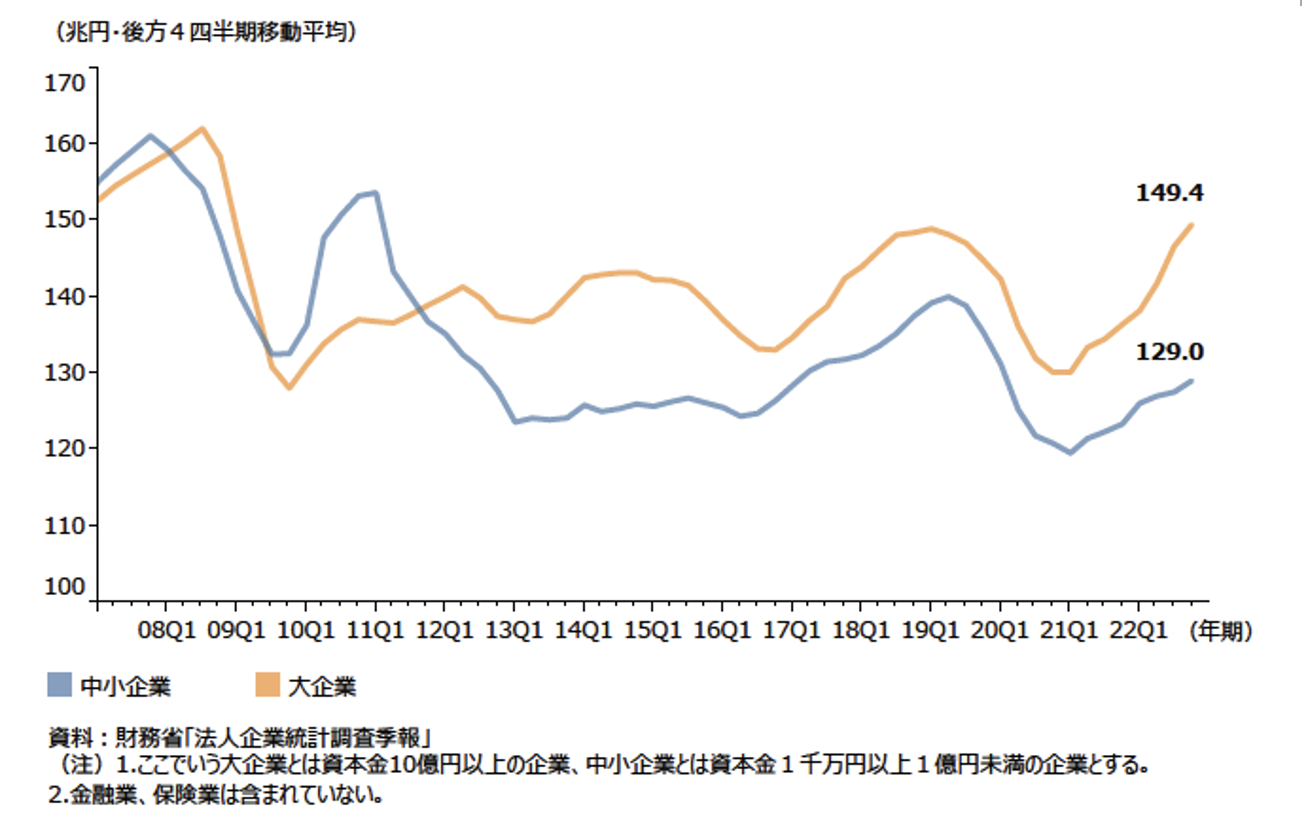

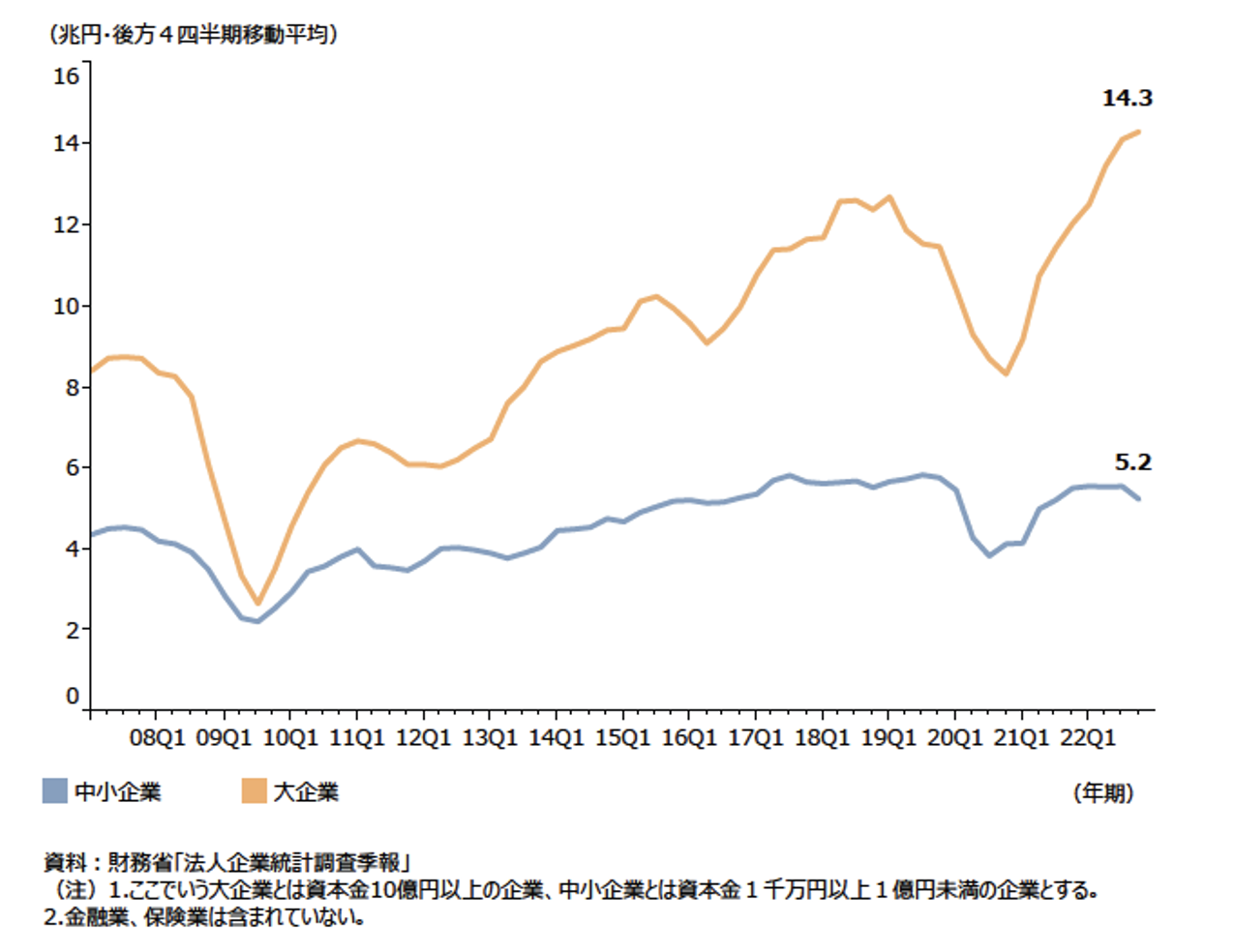

3について、野口は「天国の大企業と地獄の中小企業」と、黒澤明の映画のようなタイトルを掲げている。円安による原材料高も大企業は製品値上げで対応し、おつりがくる。率で見れば、コストより売り上げの上昇率が大きい。下請けへの低価格の押し付け、労働者の賃上げは渋る。結果は、増収増益だ。中小企業はその逆。野口は、この事態を、法人企業統計から作成した表で丁寧に示している。

野口の「新書」のすぐあとに2023年版の『中小企業白書』、『小規模企業白書』が刊行された。ここには野口のいう「天国と地獄」がグラフで示されている。

図1は、白書にあり『商工金融』が引用したもので、大企業と中小企業に分けて売上高の推移を示している。大企業が2012年から上にあるが、以後、二つの線はパラレルだ。

図1 企業規模別に見た、売上高の推移出典:2023年版『中小企業白書』、第1-1-6図

図2は、同じ白書だが『信用金庫』が引用している。これは経常利益をしめしている。リーマンショックのあと、大企業と中小企業の利益はワニの口である。

図2 企業規模別に見た、経常利益の推移出典:2023年版『中小企業白書』、第1-1-8図

2020年、コロナで双方とも下降するが2021年の第1四半期からはワニの口が開いている。