ポイント

満水近くであれば1級ポイントは桟橋幅が細→太に変化する境目の太い側。次に入口から数えて一つ目の大きなオレンジブイの両サイドでいずれもダムサイト向き。なお風向き次第では橋向きのほうがいい場合もあるが、両向きとも桟橋中央より入口に寄ったほうがいい。

手軽さが魅力(提供:週刊へらニュース編集部)

手軽さが魅力(提供:週刊へらニュース編集部)無風なら影響はないが風が吹くと桟橋が前後に揺れ、先端ほどその振れ幅が大きくなる。満水時の水深は、桟橋先端で20m以上、1級ポイントで6m前後。なお両向きとも好みの位置に着舟可能だが、そこに別の空舟がある場合は自分でどかしてそこに入る。ただし納竿後は自舟空舟とも原状回復が原則なので、必ず守ってほしい。

釣り方とエサ

せっかくの桟橋直下狙いなので、できるだけ竿は短めがいい。実績があるのは竿7~13尺でタナはチョウチン。長竿にしたりタナを浅くするのはアタリがない時の逃げ道と心得よう。

通常なら大型のブルーギルやワタカがウキを動かすので小バリはダメ。最低でもサイトなら16号以上を使い、エサはマッシュ系両ダンゴがベストだろう。麩系エサの配合率は好みだが、色が濃くなるほど(白からかけ離れるほど)コイが交じる確率は高まる。

ムク系のウキを使いロングハリスか、それともパイプトップ&ノーマルハリスでナジませるか。このへんは好みでOKだが、触りは前者のほうが圧倒的に出やすい。ただしエサ使いが若干難しくなるので、マッシュエサに不慣れなら後者から始めたほうが無難。

ただしウキやハリス長に関係なくトップを深くナジませて、そこから上がってこないようなエサを作れないと大型はなかなかヒットしてこない。魚がいない時はバラけてもいいが、触りが出始めた時にスッと抜けてしまったり戻しが早過ぎると、大型はなかなか食ってきてくれない。ブレンドも大切だが、エサの練り加減にも十分気を配りたいところだ。

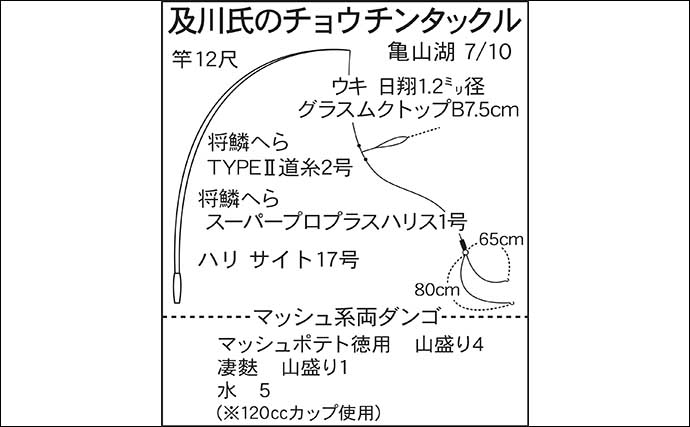

亀山湖でのチョウチンタックル(作図:週刊へらニュース編集部)

亀山湖でのチョウチンタックル(作図:週刊へらニュース編集部)なお同湖の釣りに精通した及川氏(加須吉沼オーナー)のエサ使いは以下のとおり。

粉に水を入れサッとかき混ぜたら5分ほど放置し、そこから指を熊手状にしてかき混ぜ抵抗を感じはじめるまでそれを続ける。同氏はこのことをブレーキが掛かるまでと表現するが、ブレーキの感じ方は人によって異なる。どこで混ぜるのをやめるかは、トップの入り方と戻り加減を見ながら調整するのがベターだろう。なお同氏は水5で作るが、かなり軟らかいので最初は4~4.5を推奨する。

以下は注意点。

(1)こすり付けるように練らない。

(2)混ぜるときに手水を打たない。

手水を打ってから練っても大抵の場合、余計なネバリが出てエサ持ちが悪くなる。軟らかくしたい時は手の甲で押しつぶすように圧をかけてマッシュを圧着させ、そこに手水を打って軟らかさを調整する。慣れてくれば同時進行も可能だが、最初のうちは圧着と手水は分けたほうがわかりやすい。

<週刊へらニュース棚網久/TSURINEWS編>

亀山湖

舟代:¥2900(入釣料含む)。釣り台、ライフジャケット必携。