麻布十番にある昭和歌謡のお店「歌京」に久しぶりに出かけました。

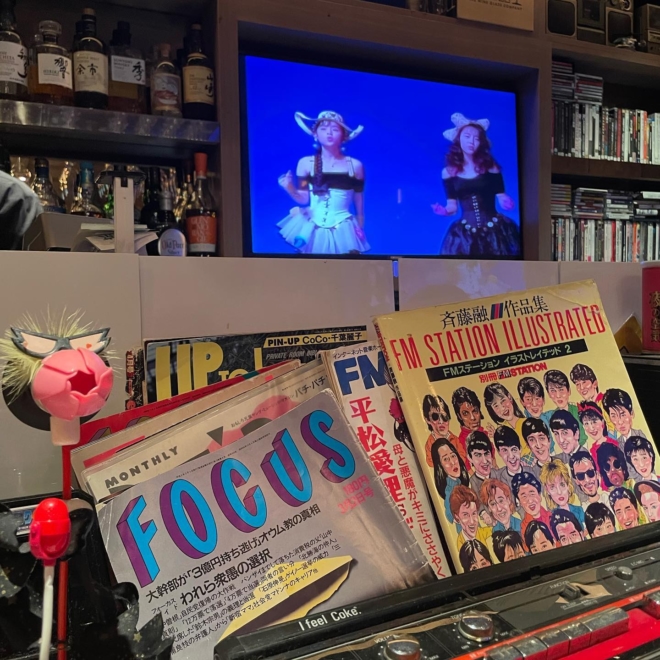

店内のスクリーンには、昭和の歌謡曲の映像が流れ(winkの淋しい熱帯魚がかかってました)、テーブルにはラジカセやピンク電話が置いてある昭和レトロなお店です。

客層は私と同じ50代60代が中心。土曜日なのに店内は満席でした。

なぜか別の席の見知らぬ男性から、店内の客全員にグラスシャンパンが振る舞われ、大盛り上がり。既視感(デジャヴ)を感じましたが、それは1980年代後半の昭和バブルです。

昭和バブルの頃と同じように、このところの株式や不動産価格の上昇で、港区界隈にはこの手の人が増えました。30年以上のあの頃に似た「令和バブル」の雰囲気が漂っています。

しかし、今回の昭和バブルとの大きな違いは、日本経済全体が成長しない中での経済的豊かさということです。

全体のパイが拡大しない中で、一部の人だけが経済的豊かさを享受している。限られたパイを多くの人が奪い合う状態ですから、競争に負けた人はバブルの蚊帳の外になります。

豊かな人が生まれれば、その分貧しい人も生み出される経済構造は、全ての人が豊かさを実感した昭和バブルとは随分情景が異なります。

西城秀樹さんのYMCAのような昭和の映像を見ていると、1980年代までの日本には新興国の雰囲気があったことに気がつきました。

今の東南アジアの新興国に似た蒸せかえるような熱気が発散していたのは「今日よりも明日はもっと良くなる」という確信が社会全体に満ちていたからです。

この感覚は令和の日本にはもうありません。令和バブルは、静かに盛り上がり、クールで醒めた雰囲気を醸し出しています。