為替が急速に円高(ドル安)になっている。今は1ドル=137円台である。この短期的な原因は明らかだ。アメリカのインフレが沈静化し、FRB(連邦準備制度理事会)の利上げが打ち止めになったことである。ドル円レートは、日米の実質金利差ときわめて強い相関がある。外為市場は日米の金利差が縮むことを織り込み始めているのだ。

日銀の「出口」が近づいているもう一つの要因は、日銀の量的緩和の「出口」が近づいてきたことだろう。今月27日からの金融政策決定会合で、日銀がYCC(長短金利操作)の上限金利を上げ、実質的に解除する見通しが強まった。

日銀が今月会合でYCC修正の可能性、長期金利変動幅を拡大-早川氏 UFMIop

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) July 14, 2023

欧米ではひどいインフレが起こっているが、日本ではそれほどでもない。これは欧州ではウクライナ戦争以後の資源価格の上昇の影響が大きく、アメリカではバイデン政権のバラマキ財政の影響が大きかったからだが、日本はどっちの影響もそれほど大きくなかった。

日本のインフレの最大の原因は、コロナでばらまかれた給付金などの貯蓄が、コロナ明けで使われ始めたことだろう。2024年には2%程度に落ち着くと、日銀は見ている。

大企業の海外収益は史上最大問題は、この状況が長期的に続くかどうかである。国内的な要因は需給ギャップだが、5月はマイナス0.34%で均衡状態に近い。

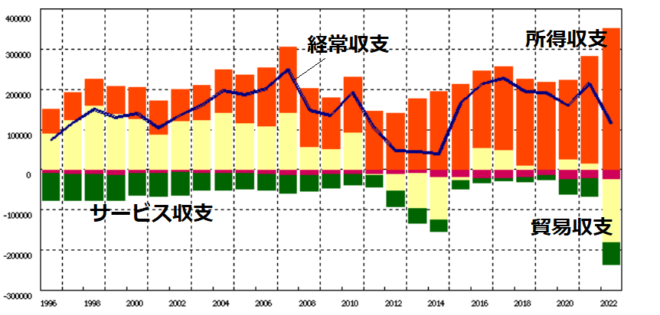

対外的な要因で大きいのは経常収支である。マスコミは「貿易赤字で円安になった」というが、5月の第1次所得収支は史上最大になった。所得収支(企業の海外収益)も最大なのだ。これは資金の流入超を意味するので、円高要因である。

図1 国際収支の推移(財務省)

図1 国際収支の推移(財務省)