社会保障の自己崩壊性

社会保障制度が整備されていけば、特定の個人や集団に頼らなくても、政府が提供する公的扶助や社会保険を後ろ盾として一人で生きていくことができるので、非婚化や少子化、さらには社会との関係性の希薄化が進行する。こうした社会的連帯からの隔絶は、政府に対する過大な要求を生みやすくもなる。

社会保障制度は、一旦導入され充実していくと、少子化を進行させ、政治過程を介して一層肥大していくため、少子化によって少なくなった社会保障の支え手の生活を危うくし、さらに将来の支え手を減少させることで、自らの財政基盤を切り崩し崩壊していく特徴を持つ。実は、日本の社会保障制度は自己崩壊過程の真っただ中にある。

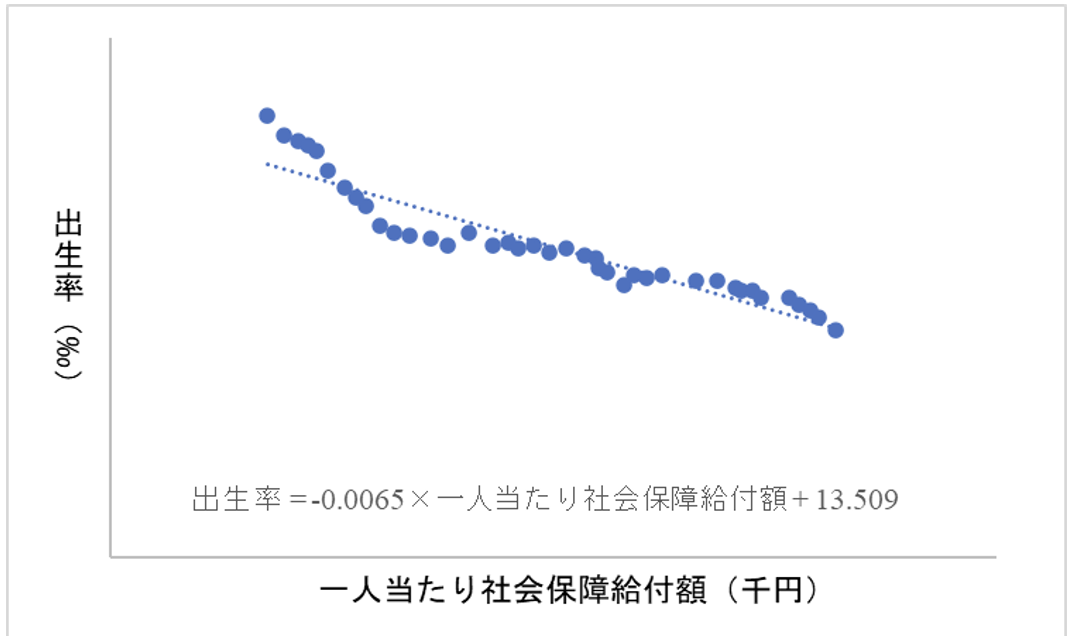

いま、社会保障の充実が出生率を低下させているのかを確かめるために、出生率と一人当たり社会保障給付額を使って推計したところ、確かに、社会保障の充実が出生率の低下をもたらすことが確認できた。

図1 社会保障の自己破壊性出典:島澤諭『教養としての財政問題』ウェッジ

社会保障の充実が少子化をもたらすということは、裏を返せば、社会保障を削減すれば子供が増えるということでもある。

いま、出生率と社会保障の充実度の関係式を使って機械的に計算するならば、仮にいま一人当たり社会保障給付額50%削減すれば、出生率を6.3‰から9‰程度にまで回復させ、出生数は40.8万人増え、117万人程度と1990年代後半の水準に近くなる。

ただし、出生率が回復するからといって単に総額にキャップをはめて社会保障給付を機械的に削減するだけならば、経済的・身体的「弱者」が路頭に迷うことになにもなってしまうので、社会保障制度の大きさと経済・社会の最適解を見つけ、その最適規模に向けて社会保障をスリム化していく努力が必要であろう。

■

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?