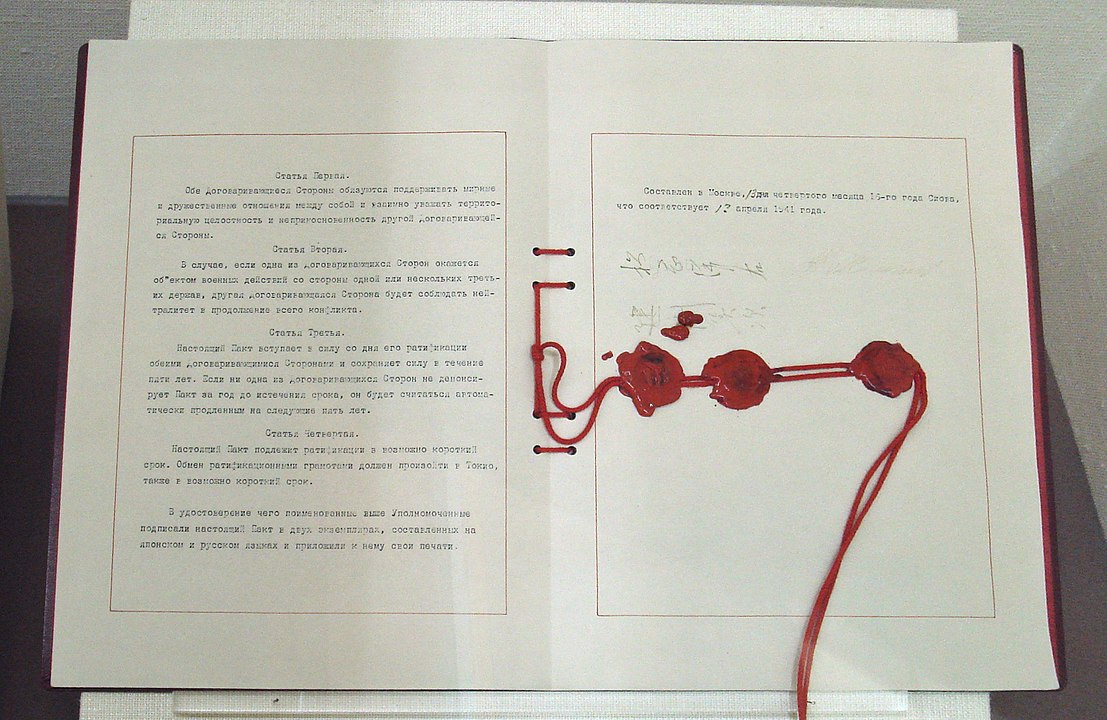

日ソ中立条約の調印書Wikipediaより

ソ連崩壊後の95年に書かれたスラヴィンスキーの『考証 日ソ中立条約』は、副題に「公開されたロシア外務省機密文書」とある通り、共産党一党独裁政権下で隠蔽されてきた真実の暴露に溢れている。

(前回:日本が先に「日ソ中立条約」を破ったと主張する日本人学者(中編))

その第一章「ソビエト歴史学の問題点」の第一項「プロパガンダによる歴史の歪曲」の書き出しこうだ(要旨)。

わが国では、第二次大戦以前と終戦期の日本の対ソ政策とソ連の対日政策を解明するための基本的な資料は東京裁判の文献である。ソ連政府は、自らの立場がニュルンベルク裁判と本質的に異なっていた東京裁判に、極めて真剣な態度で臨んだ。ドイツに対しては、背信的な侵攻をしたかどで彼らを裁く道徳的権利をソ連は持っていたが、東京裁判は全く状況が違った。日本がソ連を攻撃したのではなく、ソ連が46年4月まで有効だった中立条約を破棄し、45年8月8日に日本を攻撃したのだ。

こういう背景から、国際世論に対しソ連の行動を正当化するため、当該時期における日本の対ソ政策の侵略的な性格を証明することが、ソビエト・プロパガンダの任務とされた。第一に日本は初めから誠実でなく、ソ連に対する侵略準備の隠れ蓑として中立条約を締結したこと、第二に、この時期に日本がドイツの同盟者として絶えず組織的に条約を侵犯していたこと、を示す必要があった。

こうしたソ連の「極めて真剣な態度」を、裁判の速記録を編集したブリチャードの報告「東京戦争裁判概観・・二、三の史的事実をめぐって」の次の一節が裏付けている。

各連合国からの検察チームが来京するに及んで、この陣容に大きな差があることが判りました。大部分は二~三名の法律専門家と少数の事務職員から成っていたが、三カ月ほど遅れて到着したソ連検察陣は四十七名という大所帯でした。ハンフリーズ検事補の言葉を借りれば、「その後、彼らの行動はあらゆる関係者のもの笑いの種となった」のであります。

こうして見るとルニュフは「シンポ」劈頭の報告で「ソビエト・プロパガンダ」の任務を立派に果たした訳だが、日本の歴史学者である家永がまんまとこのプロパガンダに嵌ったのは、研鑚不足からかあるいは確信犯だったからか、今となっては判らない。が、65年から97年まで三次30余年にわたる教科書裁判で知られるように、彼が歴とした歴史教科書の執筆者であったことに筆者は戦慄する。

スラヴィンスキー本に戻れば、最も興味深かったのは日独伊三国同盟へのソ連参加問題の記述だ。巷間いわれるのは、ドイツ外相リッベントロップから誘われて松岡外相と近衛首相がこれを推進した結果、英米との対立が激化し、太平洋戦争突入の要因となったという論だ。

が、これがソ連を含めた「四国同盟」だったら歴史はどう展開していただろうか。松岡の秘書官だった加瀬俊一は、「日ソ関係を改善」して「ソ連による蒋介石への援助」を停止させられれば、すでに英国は弱っているし「蒋への大きな打撃となる」と述べている。つまり、日中戦争の泥沼から這い出ることができた可能性があったのだ。

スラヴィンスキーは四国同盟に関する「ソ連政府の文書は極秘扱いになっているため、モロトフ専属の通訳ベレシコフの証言が唯一の頼り」だとし、モロトフがドイツ大使に対して「ソビエト政府は11月13日になされたリッベントロップ外相の提案を注意深く検討し、一定の条件の下で、政治的、経済的な協力に関する“四国条約”の締結に肯定的な対応をする用意がある」と述べたと書いている。

ではなぜ破綻したかといえば、ヒトラーの欲望を制限しようとしてスターリンが付けた「一定の条件」が、ヒトラーの気に障ったからだ。そして「バルバロッサ作戦」の急襲を受けて連合国側に加わったスターリンにとって、たとえ一時でも三国同盟への加盟に色気を見せたことは、秘さねばならぬ「恥ずべき1ページ」だった。