今回、迅速把握の結果が公表された2023年3月から5月はコロナの流行も収束し、6回目のワクチン接種も5月8日から開始されたばかりでその影響を見るには今後の観察が必要である。

2021〜2022年の期間には、死亡数が減少した時期もあるが、過少死亡まで観察された時期は見られていない。感染研からの発表を受けて、NHKをはじめ各メデイアはいずれも「超過死亡見られず」と報道している。

実際に、2023年の3月から5月には、過去と比較して死亡数は減ったのであろうか。人口動態統計では、2023年4月までの全国死亡数が速報されている。図2には過去5年間の3月、4月のわが国の死亡数を示す。

図2 過去5年間における3月、4月の死亡数の比較

2022年3月には死亡数が激増したので、2023年3月の死亡数は2022年と比較して減少したが、2023年3月の死亡数は、2019年から2021年までの同時期の死亡数と比較してずっと多い。2023年4月に至っては、過去5年間において最も死亡数は多く、過少死亡があったとは思えない。

感染研から発表される超過死亡あるいは過少死亡は、実際の死亡数と予測死亡数との比較で示される。予測死亡数は、過去5年間の死亡数をもとにFarringtonアルゴリズムを用いて予測されるが、2021年から2022年に死亡数が激増したことから、2023年の予測死亡数が高目となり、その結果、過少死亡となった可能性はないだろうか。

図3には、感染研の発表する過去5年間の3月第4週における観測死亡数と予測死亡数を示す。

図3 過去5年間における3月第4週の観測死亡数と予測死亡数

2023年の予測死亡数は30,218人で、2019年の26,696人、2022年の28,095人と比較してずっと高く設定されている。その結果、予測下限値を下回り過少死亡となったと考えられる。なお、図1の迅速把握のデータは19自治体の速報値から算出されているが、図3は全国を対象とした人口動態統計値から算出されたものである。

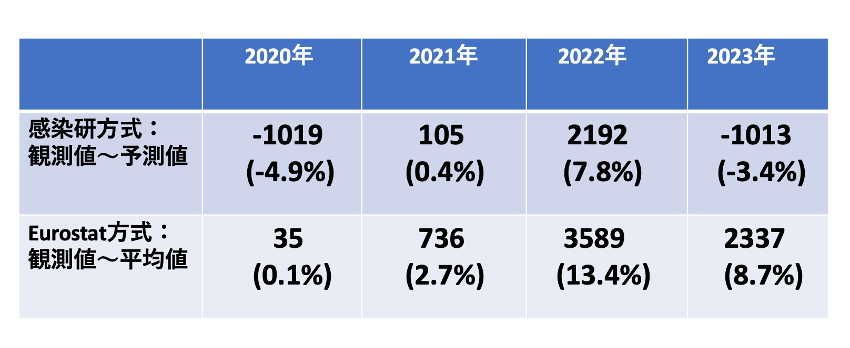

ヨーロッパで用いられているEurostat方式では、超過死亡は観測値からコロナの流行が始まる前の2016年から2019年の死亡数の平均値を引いて算出される。表1には、2020年から2023年3月第4週の超過死亡を感染研方式で算出した値とEurostatの方式で算出した値とを比較した。感染研方式では、過少死亡となるのに、Eurostatの方式では8.7%の超過死亡となって随分印象が異なる。

表1

感染研の発表を受けて、各メデイアは、超過死亡が見られなくなったと報道しているが、算出方法によっては超過死亡が続いているという見方もあることを知っておくべきである。