安倍政権の手掛けた働き方改革について「しっかりやることはやった」と評価する人と「逆に規制強化しただけだった」という声があります。

それは逆。もともと働き方改革は、ホワイトカラーの労働時間や解雇規制を緩和する方向だったが、厚労省が反対し、電通自殺事件でマスコミが騒いで、逆に規制強化の方向に行ってしまった。 YT2yUHJTwU

— 池田信夫 (@ikedanob) May 13, 2023

確かに多岐にわたる法改正をしていろいろ変わったのは事実ですが、実際の変化は実感できないという人も多いでしょう。

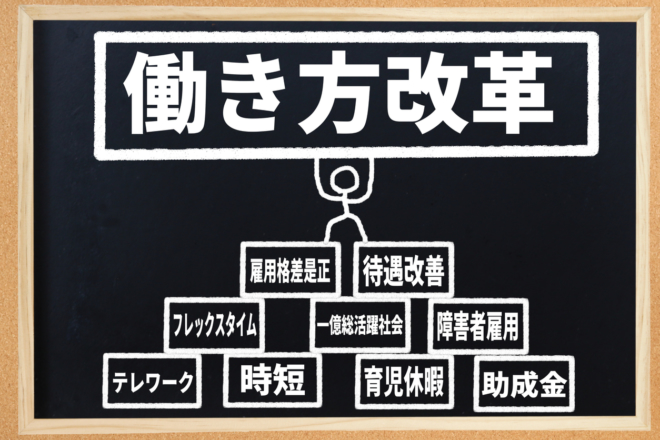

そもそも働き方改革とは何を目指していたのか。そして、それは今後どうなるのか。いい機会なのでまとめておきましょう。

BBuilder/iStock

一般論ですが、経済というのは規制が多ければ多いほど委縮して成長しなくなります。

たとえば現在、研究職の雇い止めが社会問題化していますが、根っこにあるのは(民主党政権が2012年に成立させた改正雇用契約法による)「無期転換ルール」ですね。

有期雇用が5年を超えた労働者は期間の定めの無い雇用への転換を申し入れできる、とする規制強化の一端です(研究職の場合は特例で10年)。

一度無期雇用に転換してしまえば事実上正社員と同じで解雇は不可能な固定費となります。仕事が無くなっても雇い続けなければならないし、その分、新しい人材を採ることは不可能になります。

成長に必要な新陳代謝が出来なくなってしまうわけです。

だから、組織はたとえ現在は仕事があるとしても、10年で研究職(やその他有期雇用は5年で)を雇い止めにせざるをえないんですね。

要するに、理研は組織の新陳代謝を確保するために、全力で国の規制から逃れようと苦闘しているわけです。

同じことは普通の会社の正社員にも言えます。高度成長期以降に色々な判例が積みあがって企業が実質的に解雇できない終身雇用が成立。

さらには後付けで90年代以降、定年が55→60→65歳と上がり、現在は70歳が努力義務に。

さらにさらに、消費税と違い目立った反対者のいなかった社会保険料を思い切り引き上げ続けたもんだから、その“固定費”はさらに高騰……

理研と違い、逃れようの無かった日本企業は競争力を失い続け、気が付けば失われた30年と呼ばれる冬の時代へ突入していたわけです。