目次

エンジンバルブの大きさや形状で何が変わるの?

現在主流のバルブシステムはDOHC

エンジンバルブの大きさや形状で何が変わるの?

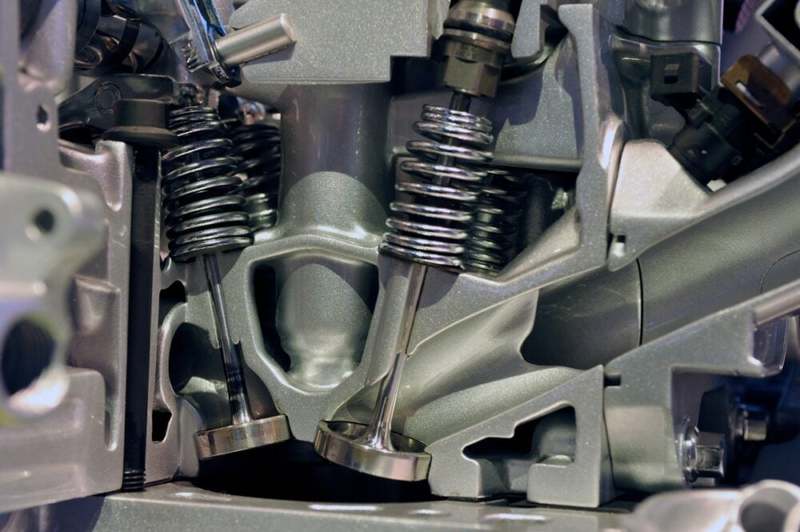

現在は1つのシリンダーに対して2つの吸気バルブと2つの排気バルブを設ける「4バルブ式」が主流です。この方式ではバルブサイズを小さく設計でき、軽量化ができるため、エンジンを高回転でも使用できるようになります。

また、燃焼室の真ん中に点火プラグを配置でき、点火プラグを囲うようにバルブを配置できることから、火花が燃焼室全体にスムーズにいきわたります。

バルブの形状や大きさには、各メーカーやエンジニアによってさまざまな考え方があります。

例えば、バルブヘッドの外径は吸気や排気の効率を高めるためには大きい方が良いといわれ、実際にはより多くの混合気を燃焼室内に吸気できるよう吸気バルブの方を排気バルブよりも大きくするケースが多いです。

しかし、その分だけ燃焼室のサイズが拡大し、放熱量が高くなるため、そもそもの燃焼温度が上がらずに高出力化が難しくなるというデメリットも存在するのです。

こうしたポイントの良いところと悪いところを調整するのも、自動車エンジンの難しいところです。

また、バルブには燃焼室内で発生する高温高圧ガスや吸気排気工程で発生するおおきな衝撃に耐えられるよう、耐衝撃性と耐摩耗性、そして軽いことが求められます。

現在主流のバルブシステムはDOHC

バルブやカムシャフト全体の可動機構を「バルブシステム」と呼びます。バルブやカムシャフトをどこにいくつ配置するかで、エンジン性能は大きく異なるのです。

バルブシステムにはいくつかの種類がありますが、現在主に使用されているのは、カムシャフトを1本配置するSOHC(シングルオーバヘッドカムシャフト)と、カムシャフトを2本配置するDOHC(ダブルオーバーヘッドカムシャフト)の2種類です。

SOHCは低コストでシンプルだが高回転が苦手、DOHCではコストは高いが高性能なエンジンを作れるという特徴を持っています。

現在はミニバンから軽自動車まで、ほぼすべての車種にDOHCが採用されていますが、かつてはDOHCが高性能の証であった時代もありました。車のリアガラスや車体側面に、高性能エンジンを搭載していることを示す「DOHC16バルブ」というロゴが描かれていたほどです。

コスト高で技術的にも難しいと言われていたDOHCが、今では低コストで使いやすい技術にまで昇華させられ、高出力と低燃費が当たり前の時代となったのです。

文・Red29/提供元・MOBY

【関連記事】

・【新車情報カレンダー 2021~2022年】新型車デビュー・フルモデルチェンジ予想&リーク&スクープ

・運転免許証で学科試験の点数がバレる?意外と知らない免許証の見方

・今一番危険な車両盗難手口・CANインベーダーとは?仕組みと対策方法

・SNSで話題になった”渋滞吸収車”とは?迷惑運転かと思いきや「上級者だ」と絶賛

・トヨタ 次期型ノア&ヴォクシーに関する最新リーク情報すべて