財務資料から見るZOZOの戦略 総合ECへと向かう!

まず、ZOZOの事業の全貌を解説したい。上記のZOZOTOWN事業というのが、いわゆる我々が知っているEC事業だ。この「委託販売」というのが、企業がZOZOに出店する見返りに顧客を差し出す事業である。ZOZOからすれば、在庫リスクはゼロ。中国のモンスター企業のSheinもそうだが、勝ち企業というのは常に在庫リスクを持っていないことが多い。

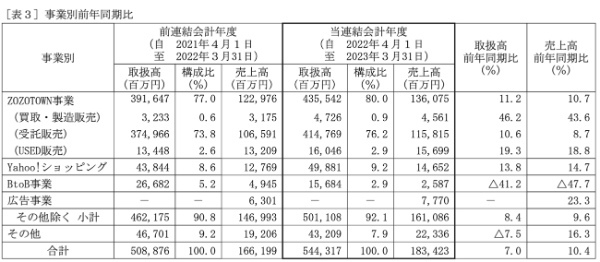

これに対して、買取・製造事業というのは、ZOZOのPBで在庫リスクを持つ事業である。この事業は、ZOZOSUITで有名となったが製造が思うように行かず、一時はとまったが、オンワードの生産背景を借りることで解消したように見えた。その後、ZOZOSUITの改良版がでる・でないという噂が流れたが、あまり話題にはなっていない。私は、ZOZOはもはやリスクをはってPB事業に乗り出す必要はないと思っている。この事業の構成比はたったの0.9%で、1%以下だ。これに対して、委託事業は76.2%。ZOZOの収益は在庫リスクがゼロの1000万人を超える優良顧客を活用したビジネスとなる。

USEDは、昨今のSDGs対応、私が予言したように今後広がるであろう二次流通市場を狙ったもので、将来への投資といえる。ただ、このUSED事業の構成比は2.9%にすぎず、これもまだ収益の柱とはいえない。次に、構成比9.2%のYahoo!ショッピングは、PayPayモールが合併したもので、ファッション顧客へのクロスセルを狙い、Amazonのような総合EC通販企業へと脱却するための布石だろうとみている。ちなみにPayPayは順調に投資期間を過ぎ、2023年2月のプレスリリースによると、登録ユーザーが5500万人(注 銀行口座からのチャージが可能になる本人確認<eKYC>を完了したユーザーは1500万人)という顧客基盤をもっており、ここから総合通販への道をたどるのだと思われる。ただ、競合にはAmazonや楽天などが構えており、単に決済にPayPayを使っているからといって、通販も簡単にポイント連携などで頂けるわけではない。

次に、B2B事業というのは、昨年、ユナイテッドアローズが撤退して話題になった事業だ。これは、ZOZOが自社のECインフラを、クライアントの自社通販のように見せて使用させる事業だ。これは、EC初期投資が少なく自社ECを立ち上げられる、ZOZOTOWNと在庫連携ができるという利点がある一方で、ECを自由にカスタマイズすることができないという欠点もあり、ユナイテッドアローズはリスクを冒してでも自社ECに移行したのだと思われる。この事業が3%程度で、あとは広告事業だ。

これらを総合していえることは、ZOZOの成長は、「委託販売」という蟻地獄に日本のアパレル企業をはめ、ますます事業拡大しながら、Yahoo!ショッピングとクロスセルを行って決済と物販を両方兼ね備えた総合通販へ展開するという戦略であることだ。また、ZOZOの成長の流れはもはや止められないように見える。

ミドル強化のZOZOに対抗する唯一の手段とは

ZOZOは、ファッションモールの空中版のようなものだ。しかし、ZOZOを利用している20~30代のファッショニスタの1000万人のアクティブ顧客を握られているとしたら、もはや何をやっても勝負にならない。同社はさらに、ZOZOユーザーが20~30代と比べて多くない(つまり伸びしろがある)40~50代アッパー顧客の取り込みを強化するという。

アパレル企業としてはその前に、40~50代アッパーの顧客を囲い込み、ZOZOTOWNミドル~シニア版に顧客登録をさせないために、リアル店舗から地道に自社ECへ誘導することが求められる。同時に、同じ年代を違うテイストで攻めている企業同士でタッグを組み、日本人のアッパーマスのZOZOTOWN版を作ることなどが考えられるが、日本のアパレルの足並みの悪さは折り紙付きで、実現は難しいだろう。

ZOZOは、その創業期には、セレクト御三家であるユナイテッドアローズ、ビームス、シップスがECで買えるということで成長していった。

であればユナイテッドアローズ、ビームス、トゥモローランド、ベイクルーズ、シップス、エストネーション、ストラスブルゴ、など40代アッパーをシビれさせているセレクトショップ大合従連衡が起きれば、ZOZOに代わる第2の勢力ができると私は思うのだが、ないものねだりというものだろうか。

プロフィール

河合 拓(経営コンサルタント)

ビジネスモデル改革、ブランド再生、DXなどから企業買収、政府への産業政策提言などアジアと日本で幅広く活躍。Arthur D Little, Kurt Salmon US inc, Accenture stratgy, 日本IBMのパートナーなど、世界企業のマネジメントを歴任。2020年に独立。大手通販 (株)スクロール(東証一部上場)の社外取締役 (2016年5月まで)

デジタルSPA、Tokyo city showroom 戦略など斬新な戦略コンセプトを産業界へ提言

提供元・DCSオンライン

【関連記事】

・「デジタル化と小売業の未来」#17 小売とメーカーの境目がなくなる?10年後の小売業界未来予測

・ユニクロがデジタル人材に最大年収10億円を払う理由と時代遅れのKPIが余剰在庫を量産する事実

・1000店、2000億円達成!空白の都心マーケットでまいばすけっとが成功した理由とは

・全85アカウントでスタッフが顧客と「1対1」でつながる 三越伊勢丹のSNS活用戦略とは

・キーワードは“背徳感” ベーカリー部門でもヒットの予感「ルーサーバーガー」と「マヌルパン」