東京電力と中部電力の出資するJERAが、2030年からアンモニアを輸入して火力発電所で燃やす方針を決めました。これについて「脱炭素の大きな前進だ」という評価が多いのですが、アンモニアは燃料ではありません。2021年4月13日の記事の再掲です。

水素はエネルギーの縮小再生産日本経済新聞は、このところ毎日のように水素やアンモニアが「夢の燃料」だという記事を掲載している。宇宙にもっとも多く存在し、発熱効率は炭素より高く、燃えてもCO2を出さない。そんな夢のようなエネルギーが、なぜ今まで発見されなかったのだろうか?

それは日経新聞の錯覚である。水素はエネルギー源ではないのだ。水素は単体では大気中に存在しないので、水を電気分解するか、化石燃料(炭化水素)を熱分解してつくるしかない。その水素を燃やしてできるエネルギーは、水素をつくるエネルギーよりはるかに小さい。水素はエネルギーの縮小再生産なのだ。

水素は零下250℃以下でないと液体で保存できないので、扱いやすいアンモニアに変えて輸送する。だからアンモニアも水素キャリアであって、エネルギー源ではない。最近は発電にも使える技術が開発されているが、それも水素を運ぶ点では同じだ。

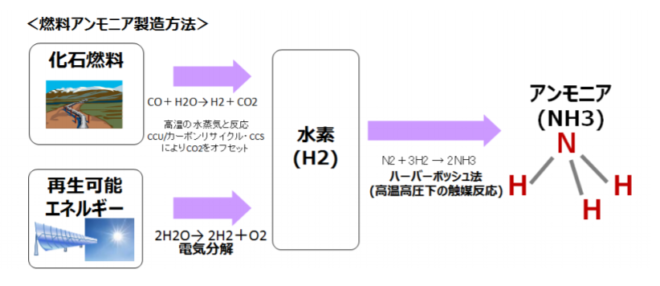

次の図のようにアンモニアをつくるには水素が必要で、それは化石燃料を熱分解してつくる(ブルーアンモニア)。再生可能エネルギーで電気分解するグリーンアンモニアは、コストが高く実用にならない。

燃料アンモニア導入官民協議会の資料より

図1

アンモニアの製造では、大量のCO2が発生する。製造技術として確立しているハーバー=ボッシュ法では、アンモニア1トンをつくるとき2.35トンのCO2が発生する。世界のCO2の1%は、アンモニアの製造で発生しているのだ。アンモニア製造で発生する亜酸化窒素(N2O)の温室効果は、CO2の300倍である。

経産省の燃料アンモニア導入官民協議会は「国内の大手電力会社の保有する全石炭火力をアンモニア専焼にリプレースした場合には、約2億トンのCO2排出を抑制し、これは現在の電力部門からの排出量の半分を削減することになる」というが、それは本当だろうか?