目次

自転車利用時のヘルメット着用が全年齢で”努力義務”になった

2023年4月1日の改正道路交通法により、自転車に乗る人全てに対して「ヘルメットの着用」が”努力義務化”されました。

今までは、13歳未満の子どもが自転車に乗る際、ヘルメット着用は努力義務となっていましたが、今回の改正によって全ての年代が対象となったのです。

ただし、”努力義務化”という言葉からも分かるとおり、今回の道路交通法の改正は、自発的にヘルメットの着用を促すもの。法的な強制力はなく、罰則が設けられたわけではありません。

自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務化された背景には、一体どのような理由があるのでしょうか?

ヘルメット着用が努力義務化された背景

今回ヘルメットの着用が努力義務化された背景には、ヘルメット着用を促すことによって、死亡事故を減らす目的があります。

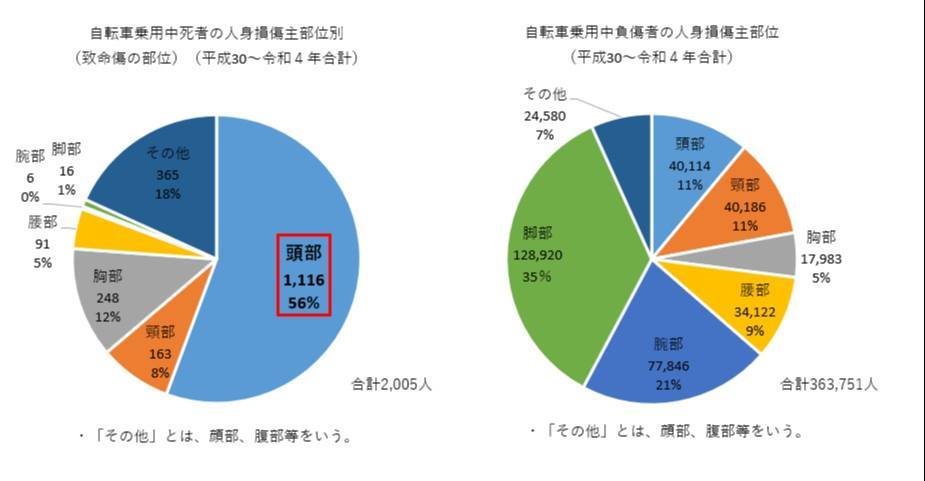

警察庁発表の資料によれば、自転車乗車中に発生した死亡事故(平成30年〜令和4年)のうち、56%が「頭部の損傷」によって死亡したことが明らかになっています。

死亡者の内訳において、頭部の損傷に次いで割合が高いのは「胸部の損傷」ですが、その割合は12%。この統計からも、頭部への衝撃が致命傷になる確率が高いのが分かるでしょう。

さらに、事故発生時にヘルメットを着用していなかった場合、着用していた場合と比較して、致死率が約2.1倍高くなるという統計も。

自転車乗車中にヘルメットを着用することで安全性が高まり、事故発生時の致死率を下げる狙いがあることが分かります。

自転車乗車時のヘルメット着用は浸透するのか

しかし先述のとおり、今回の改正は”努力義務化”であるため、罰則などは設けられておらず、違反切符を切られることもありません。

SNS上でも『義務化しないと意味がない』『罰則もないのであれば、結局今までと変わらないのでは?』など、改正法の実効性を疑問視する声も多数上がっています。

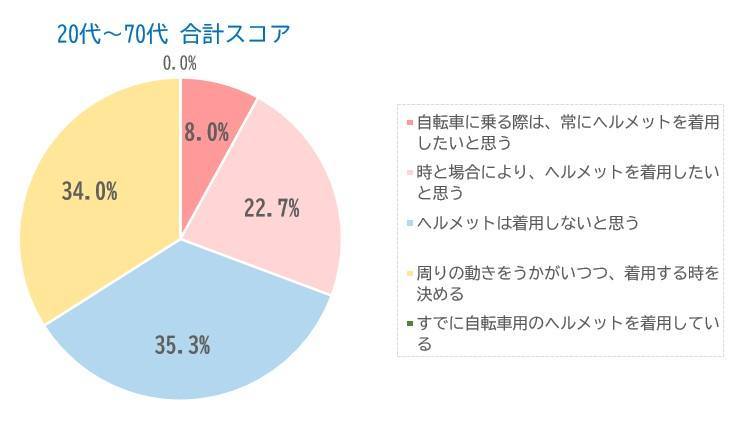

また、株式会社スコープが実施した、自転車用ヘルメット着用努力義務化に関する意識調査では、『常にヘルメットを着用したい』と回答した方はわずか8%ほど。

全体の35.3%は『ヘルメットは着用しない』と回答しており、ヘルメット着用を普及させるのには時間がかかりそうな状況です。

さらに、全体の3割程度の方が自転車での買い物を減らしたり、自転車の利用をやめると思うと回答しています。

とはいえ、34%の方は『周りの様子をうかがいつつ、着用する時を決める』と回答しているため、今後の啓蒙活動や社会全体の動きによっては、一気に普及する可能性もあるといえるでしょう。

ヘルメットの着用以前に、自転車側の法令違反が多いことも問題では?

ヘルメットの着用によって、ある程度致死率の低減につながる可能性はあります。しかし、その一方で、自転車の運転者による”ルール違反”も数多く存在している点を見逃すことはできないでしょう。

例えば、スマホを見ながらの片手運転や傘さし運転、イヤホンを装着して周囲の音が聞こえない状態での運転、一時不停止、信号無視、車道の逆走…などを目にすることは珍しくありません。

筆者自身も、T字路で自転車が飛び出し、危うく交通事故を起こすところだった、という経験があります。このような”ヒヤリ・ハット”を経験したことのある方も多いはずです。

筆者知り合いの警察関係者に、自転車乗車時のヘルメット着用について聞いてみると、

「頭部への衝撃は致命傷になりやすいことから、自転車乗車中のヘルメット着用は、一定の効果はあるでしょう。しかし、ヘルメットの着用以前に、自転車側の法令違反が数多く存在しているという事実もあります。

自転車乗車中の死亡事故を減らすためには、車の運転者はもちろん、自転車利用者も交通ルールを遵守することが大切です。」

というお話がありました。

自転車は、道路交通法上は”軽車両”であり、クルマの仲間。クルマの運転者が交通規則を遵守することはもちろんですが、自転車側も交通規則を守ることが必要でしょう。

「インフラ整備」と「交通規則の遵守」が課題?

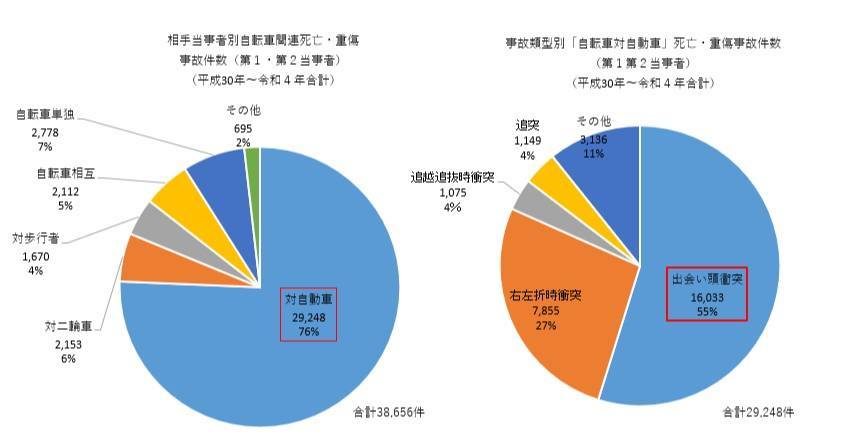

自転車乗車中の死亡事故は、約7割が対自動車事故。自転車用ヘルメットは対自動車事故に重点を置いたものではありませんし、大型車による巻き込み事故などが発生すれば、どんなヘルメットを被っていたとしても助かる可能性は低くなってしまいます。

そもそも、現在の日本の道路環境は、自転車用の道路がしっかりと整備されているとはいえない状況です。

自転車専用レーンがあっても非常に幅が狭く、クルマとの距離が”スレスレ”というケースも。また、自転車専用レーンにクルマが駐停車していることがあり、自転車が車道側に膨らんで通る光景を目にすることもあります。

一方、海外に目を向けてみると、例えば「世界一の自転車大国」といわれるオランダの自転車専用レーンは、車道、自転車道、歩道の間隔が保たれており、道幅にも余裕があります。

さらに、クルマの寄せ場も考慮して設計されているため、駐停車しているクルマによって自転車道が遮断されてしまうこともありません。

自転車道専用の信号や標識などもしっかりと整備されており、自転車利用者に配慮した環境が整っています。

死亡事故の数を減らすためには、インフラを整備し、「対自動車事故が起こりにくい道路」を作ることも必要になってくるでしょう。

今後、ヘルメットの着用が”義務化”されれば、移動手段として「自転車」を選択肢から外す場面が増えることも考えられます。仮に自転車の利用者が減ったことで死傷者も減ったとなれば、それではあまり意味を成しません。

ヘルメットの着用は、「頭部保護」という点で一定の効果があるのは確か。しかし、自転車乗車中の死亡事故を減らすためには、違反者の取り締まりを強化しつつ、インフラ整備や自転車利用者に対する交通規則の周知徹底を図ることも大切なのではないでしょうか。

文・MOBY編集部/提供元・MOBY

【関連記事】

・【新車情報カレンダー 2021~2022年】新型車デビュー・フルモデルチェンジ予想&リーク&スクープ

・運転免許証で学科試験の点数がバレる?意外と知らない免許証の見方

・今一番危険な車両盗難手口・CANインベーダーとは?仕組みと対策方法

・SNSで話題になった”渋滞吸収車”とは?迷惑運転かと思いきや「上級者だ」と絶賛

・トヨタ 次期型ノア&ヴォクシーに関する最新リーク情報すべて