前半戦の統一地方選挙の結果は必然であった

実は去年にも分析を書いています。

このままの路線では7年後に立憲と共産が終わる。そのとき何が起きるか。

7年後としていたのですが1年早まったようですね。

今週末に後半戦の投票がありますが前半戦は

維新⇒激増 124(+67) 立憲民主⇒減少 185(-15) 国民民主⇒微減 31(-3) 公明⇒微増 169(+8) 自民⇒母数が大きいので微減・自民1153(-98) 共産⇒激減 75(-24) 社民 → 壊滅 3(-12) 参政 → 誤差 w れいわ → 国民全員が無視 0 全候補が最下位

という結果でした。↑のブログでも書きましたが、維新が伸びて共産、社民が壊滅というあたり、去年の私の予想通り。だいたいメディアのこうした記事は書く人に支持政党があるのでバイアスが掛かりますがわたし全くありません。政党より人に投票するタイプですので冷静にデータのみを見ます。

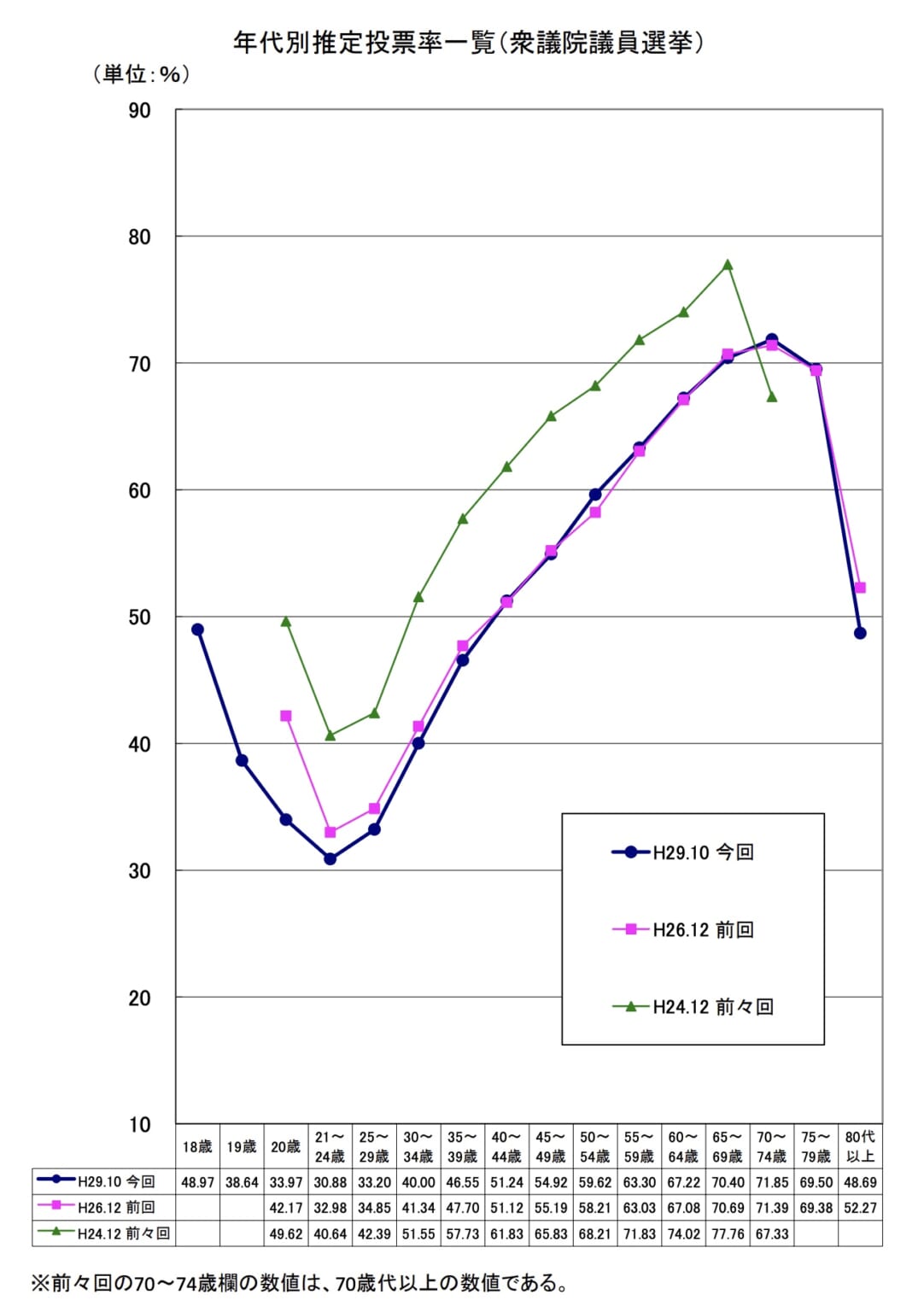

世代別の投票率のピークは平成26〜29年、つまり6年くらい前は70歳前後。つまり

世代別の投票率のピークは平成26〜29年、つまり6年くらい前は70歳前後。つまり

現在74〜76歳歳の団塊の世代が投票率が一番高い

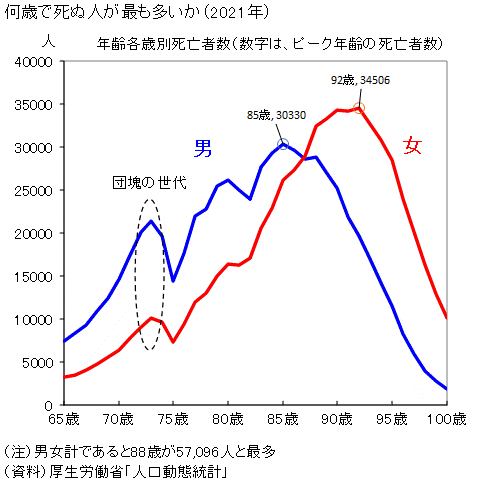

ここたった20年で実は寿命は男性11歳、女性は6歳も伸びたわけですが、それでも2021年を見ますと

団塊の世代の絶対人数が突出して減ったのが分かりますよね。もともとそれだけたくさんいたということです。投票率がもっとも高い層がこれだけ減ったのだから、かなり影響が出たはず。さらにはコロナで2021〜2022人の超過死亡が15万人でほとんどが高齢者です。

もともと↑のグラフを見ると80歳を超えるとドカンと投票率が下がる。もともと「75歳以上人口」は1,849万人(男性729万人、女性1,120万人)で、総人口に占める割合は14.7%ですので10万人というのはそれほど大きくないように見えますが、実は80歳を超えるとこのように投票する人がごっそり減りますので、団塊の世代が減り始めて前倒しに政界の勢力図が変わってきたと見ます。